每日經濟新聞 2020-02-07 23:11:05

“隔行如隔山,我很期望防疫部門、衛生服務中心等能幫下我們,因為我們沒有醫學和防疫知識,我擔心在工作中出現更多人員交叉感染,去居民家摸查情況人家也害怕,不敢讓我們進門”,武漢某街道居委會駱主任表示,在整個隔離的過程中,社區很多工作人員就是“多戴幾層口罩”,社區也征用了3輛出租車,但因為缺乏專業的醫用防護設備,司機無法接送病人。

每經記者 鄭潔 每經編輯 張海妮

在核酸檢驗盒缺乏、檢驗結果假陰性時有發生的情況下,武漢對“四類人員”(確診患者、疑似患者、無法排除感染可能的發熱患者、確診患者的密切接觸者)進行集中收治隔離被看作是遏制疫情擴散的有效途徑。然而由于一些隔離賓館無醫無藥,患者和家屬對隔離收治的“收治”功能產生不解。多次懇求無果后,病情漸重卻無法入院,焦灼的人把質疑和情緒投射向社區,“但你說我們是哪級職能部門?能喊動哪個醫院?”2月5日,武漢一位不愿具名的社區主任向《每日經濟新聞》記者透露,社區在做隔離收治工作時有其艱辛的一面。

事實上,對于不同病情患者采取分類隔離診療,是武漢市為了從根本上控制感染源、切斷傳染途徑的有效手段。《武漢市新型肺炎防控指揮部通告(第10號)》,要求對全市經發熱門診診斷有肺炎癥狀的發熱病人和新型冠狀病毒肺炎病人的密切接觸者,由各區安排車輛分別送至區集中隔離觀察點,進行醫學觀察、治療或采取其他預防措施。

患者和家屬期待在隔離場所得到救治,但為了防止交叉感染,以上“10號文”明確提出集中收治和隔離場所必須分開。目前來看,由于不具備醫療功能,武漢部分社區的“收治”以醫學觀察和送藥為主,這一舉措實際上將減輕患者及其家庭的負擔。

隨著火神山醫院、雷神山醫院以及危重病人定點醫院、輕癥患者11個“方艙醫院”陸續開放,上萬張床位將逐步空出來,床位緊缺問題將得到逐步緩解,確診和疑似病人將逐步等來希望。

2月7日下午,在國務院聯防聯控機制新聞發布會上,國家衛生健康委醫政醫管局監察專員郭燕紅也介紹,目前建立了16個省(份)支援武漢以外地市的一一對口支援關系,以一省(份)包一市的方式,全力支持湖北省加強病人的救治工作。武漢的方艙醫院目前已擴容至15所,接診床位增至萬余張。郭燕紅表示,目前,支援武漢的醫護人員達11000余人,在增強重癥力量的過程中,特別注重了增派ICU的護士,現在,在湖北和武漢工作的ICU護士已有2000多人,今天還要派出十幾支隊伍,也是ICU的醫護力量。

圖片來源:攝圖網

第一個孩子出生后的第五天,劉蓓發了條朋友圈求助:“三天前我失去了爸爸,求求救救我的媽媽。”

2020年1月1日是劉蓓結婚兩周年紀念日,她的孩子也即將呱呱墜地,這時候的劉蓓怎么都沒想到,剛過60的父親會看不到外孫。據劉蓓回憶,大年初二(1月26日)劉蓓父親在其發燒后向社區上報,社區無法送發熱病人去醫院,后來劉蓓父親在社區定點發熱門診自行就診后,醫生開了阿莫西林讓回家休息,“到了初三,我爸爸的狀態已經很不好,就上報了社區請求住院,社區說沒有辦法,只能等”。

此時,劉蓓對父母的危機并不知情,加上她本身也處在危機中:即將臨產卻找不到醫院,身體狀態的原因導致她做剖腹產風險較大。劉蓓父母為劉蓓身體考慮,騙她說父親的診斷結果是流感,“2月2日11:30,我突然發現家庭群里幾個堂姐都在打120,這時候才知道家里的情況,于是我也跟著打,打通過120,說沒有擔架,無法上樓抬病人下來”。

當日下午,劉蓓打通了120電話,“我媽媽一直給我爸量體溫喝退燒藥,后來不發燒了120同意上門。等120到了后,跟我們說我爸爸已經去世一小時了”。

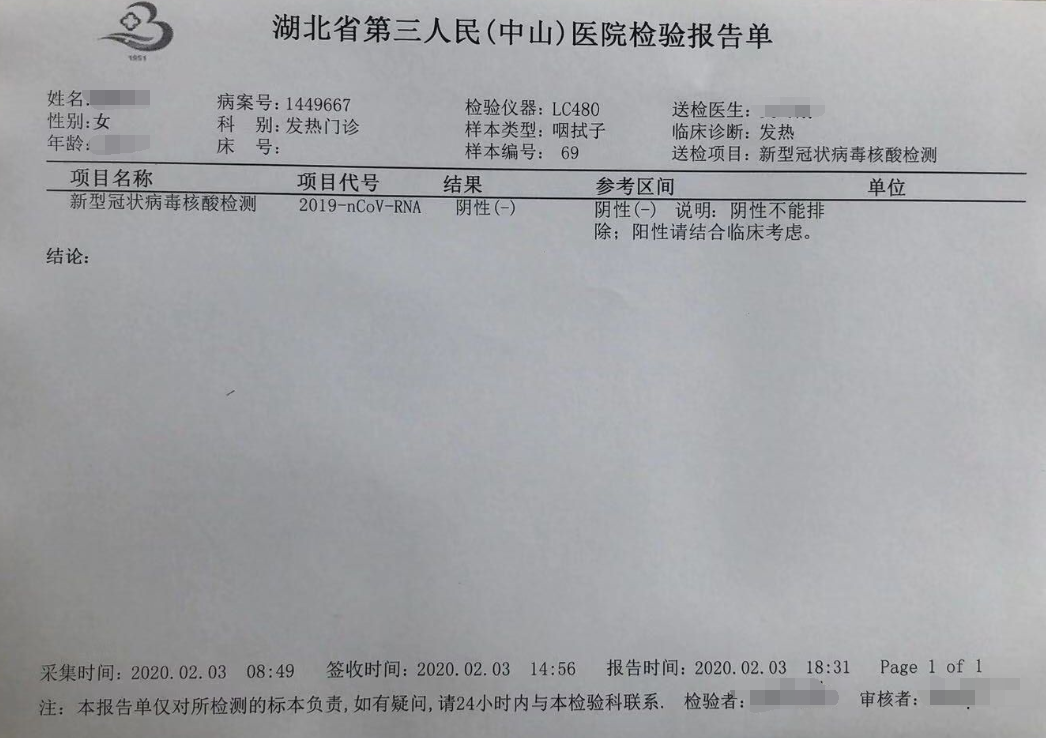

與此同時,劉蓓母親的病情逐漸危重,由于找殯儀館也面臨各種流程和困難,無奈之下,劉蓓家人把她父親的遺體留在家里,劉蓓的丈夫帶著岳母去醫院期望可以做上核酸檢驗,“2月3日早上我媽媽做到了核酸檢驗,我們就趕緊去找社區,當時出了10號文(《武漢市新型肺炎防控指揮部通告(第10號)》),隔離賓館是不錯的選擇”。

同日,劉蓓母親入住隔離賓館,但是劉蓓卻開始擔心,“去了后才知道不能治病,媽媽本身有其他慢性疾病,一直在發高燒,但是只有人來量體溫,只發了一盒藥,沒有得到有效救治”。劉蓓擔心,病情越來越重的母親在隔離賓館該怎么辦?什么時候才能住上院?

劉蓓母親的核酸檢查結果 圖片來源:受訪者供圖

有人對隔離賓館的醫治情況憂心忡忡,但也有其他“四類人員”表示想進其門而不得入。武漢另一個區的一位“四類人員”家屬張小珍同樣是父母、哥哥全家染病,2月5日,她告訴《每日經濟新聞》記者,母親已經確診,目前“喝口水都吐,病情危急”,父親也開始咳嗽、呼吸困難。

“前兩天社區說醫院有位置了,但由于沒有私家車去不了,社區有出租車,但向社區要求送他們說送不了。”張小珍和家人后來又打120向醫院求助,但是120表示已經排了400號人,而且向醫院核實,對方表示并沒有接到通知說張小珍母親可以入院,“我們又找區衛健委,但區衛健委讓我們找社區。現在我爸發著燒每天去兩次社區,社區又讓我們回家等。等、等、等,等到什么時候才能住上院看上病?”

這種等待不是孤例。2月5日,志愿者李甜告訴記者,她未去過醫院看診,但已開始出現呼吸困難的狀況,自己也去了社區上報情況想看如何處理。李甜才說了兩句,因為呼吸困難就掛了電話,“能說的我都說了,社區的回復是回家等,目前沒有位子和車”。

“我們現在的工作是在風口浪尖上。”2月5日,武漢某街道居委會駱主任直言,對于居民的一些需求,社區本身沒有能力全部滿足。

武漢“四類人員”隔離收治工作由基層社區落實,駱主任與其所在社區2月1日就開始與賓館協商征用事宜,對于居民的隔離且收治的訴求,駱主任很清楚,但他表示,隔離賓館沒有醫藥非因其不愿,而因其不能,“非常時期工作責任不能推卸,但我們非事業編非行政編,你說我們算哪級職能部門?能喊動哪個醫院?”

社區工作目前壓力非常大,感染風險也高,從年前開始,駱主任和他的同事就開始加班,“從科普疫情拉橫幅貼標語,到各家各戶排查,再到現在集中隔離收治,每天工作到凌晨兩點多,七點就(又)要起床。”現在,網格員每天早上需要統計社區里不同情況病患和疑似人員的體溫等身體狀況,上報街道,此外要承擔組織集中收治,去隔離賓館送藥,給孤寡老人等送菜、糧食、食物等工作。

社區是基層居民自治組織,社區在政府派出機構街道管轄下開展對居民服務工作。疫情急迫時,社區與各級衛生部門在工作對接中的確有困頓之處。據駱主任解釋,在其街道安排的隔離賓館中,社區工作人員會根據隔離人員的要求挨個微信轉賬后上門送藥,除此之外要在賓館門口忙著量體溫、滅殺消毒、安保等,“但是無法做到上門到房間量體溫,因為我們沒有防護設備”,駱主任認為,由于社區工作人員非醫護疾控專業人員,這些工作應該有社區衛生服務站參與進來。

除了無法協調社區衛生服務中心參與隔離賓館醫治外,社區工作人員缺乏專業防護也是駱主任擔憂的問題,他向《每日經濟新聞》記者透露,目前社區一線工作人員沒有專業的防護服、護目鏡和口罩,所使用的防護服是無紡布制作的,不符合醫用防護規制,已有工作人員感染確診,而將確診、發熱、疑似病例等人員分類隔離在發熱觀察室的工作,就是在這種情況下完成的。

“隔行如隔山,我很期望防疫部門、衛生服務中心等能幫下我們,因為我們沒有醫學和防疫知識,我擔心在工作中出現更多人員交叉感染,去居民家摸查情況人家也害怕,不敢讓我們進門。”駱主任表示,在整個隔離的過程中,社區很多工作人員就是“多戴幾層口罩”,社區也征用了3輛出租車,但因為缺乏專業的醫用防護設備,司機無法接送病人。

“防疫能不能只靠數據?每天重復報表格會不會影響我們一線抗疫?”除了工作缺少防護外,駱主任認為各級部門頻繁要求社區填過多的表格匯報,在某種程度上會導致一線抗疫工作冗余低效,“因為每天要求上報的表不一樣,而且經常重復,今天要發熱的,明天又不要了,一天要填10個以上的表”。

“上面千根線,底下一根針,所有的壓力都指向社區,但社區就幾個人”,駱主任說他們每天三班倒,每天吃泡面,晚上兩點后才能睡,仍然滿足不了各方面的需求,“有時候我也害怕,孩子還小,我每天回去恨不能拿鋼絲球把自己全身刷一遍,我單住一屋,吃飯吃家人吃剩的”,駱主任最后說,“但能有什么辦法?我是黨員,要對得起這個身份”,他希望各級職能部門之間溝通渠道能更暢通點,“多公開幾個能打通的電話”。

協調不到醫護人員參與隔離收治、一線社區人員缺乏專業防護等基層社區工作中的問題,除了駱主任外,還有多個不同社區的工作人員向《每日經濟新聞》記者證實,“這些問題都存在,我們只是居民自治組織,無法號令職能部門,我們無法指揮任何人”。2月5日,某社區工作人員趙麗表示,目前工作壓力很大,“居民要求上門抬病人、送病人等,但我們沒有防護服和防護知識,說實話滿足不到這些要求。居民會來社區鬧,對著我們破口大罵,但我們只能上報,網格員每天排查,我們協調不來病床啊”。

針對以上基層社區工作人員提出的問題,2月5日下午,《每日經濟新聞》記者先后致電武漢市多個區衛健委采訪。武昌區衛健委一位工作人員表示“目前還不了解這些問題”;江夏區衛健委一位工作人員表示,目前全市所有區域在分組執行各自職能,所在小組負責對醫院工作進行統籌,對于社區保障組的職能履行并不了解。

后續

好消息也在傳來。劉蓓家人在2月5日晚終于湊齊了奧司他韋、阿比多爾等抗病毒藥物送到了隔離賓館。2月6日,盡管還沒住進醫院,但劉蓓母親發熱、呼吸困難的癥狀都有所好轉,“這是個好消息,目前(還沒住上院),我想大概還在逐步上報的階段”。

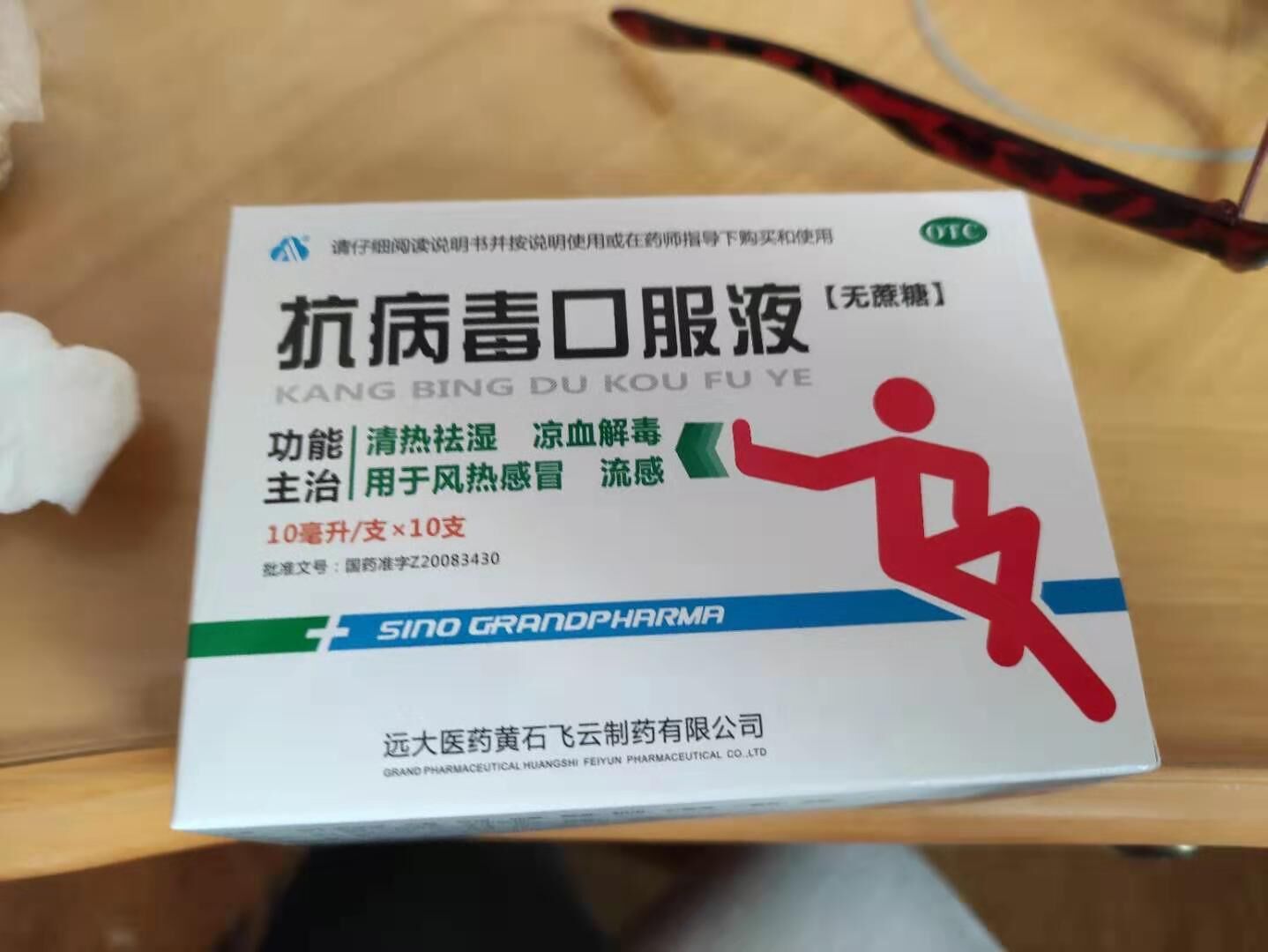

隔離賓館派發的藥物 圖片來源:受訪者供圖

2月5日,湖北省新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控工作例行新聞發布會透露,對確診患者集中收治,重癥患者送定點醫院治療,輕癥患者送指定醫院和其他醫療機構收治。武漢市不斷擴大定點醫院,現在有28家定點醫院,8254張病床,住院病人達8182人。

“針對年齡大小、自身是否有其他疾病等不同情況的患者,我們有不同的處理情況,街道現在陸陸續續將大批不同患者送入不同醫院救治。”今日(2月7日),駱主任告訴《每日經濟新聞》記者,隨著火神山醫院、雷神山醫院,以及危重病人定點醫院、輕癥患者11個“方艙醫院”陸續開放,上萬張床位將逐步空出來,床位問題得到緩解后,確診和疑似病例患者將逐漸看到希望。

(應受訪者要求,文中受訪者全部為化名)

如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。

未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經濟新聞APP