每日經濟新聞 2020-06-28 23:10:31

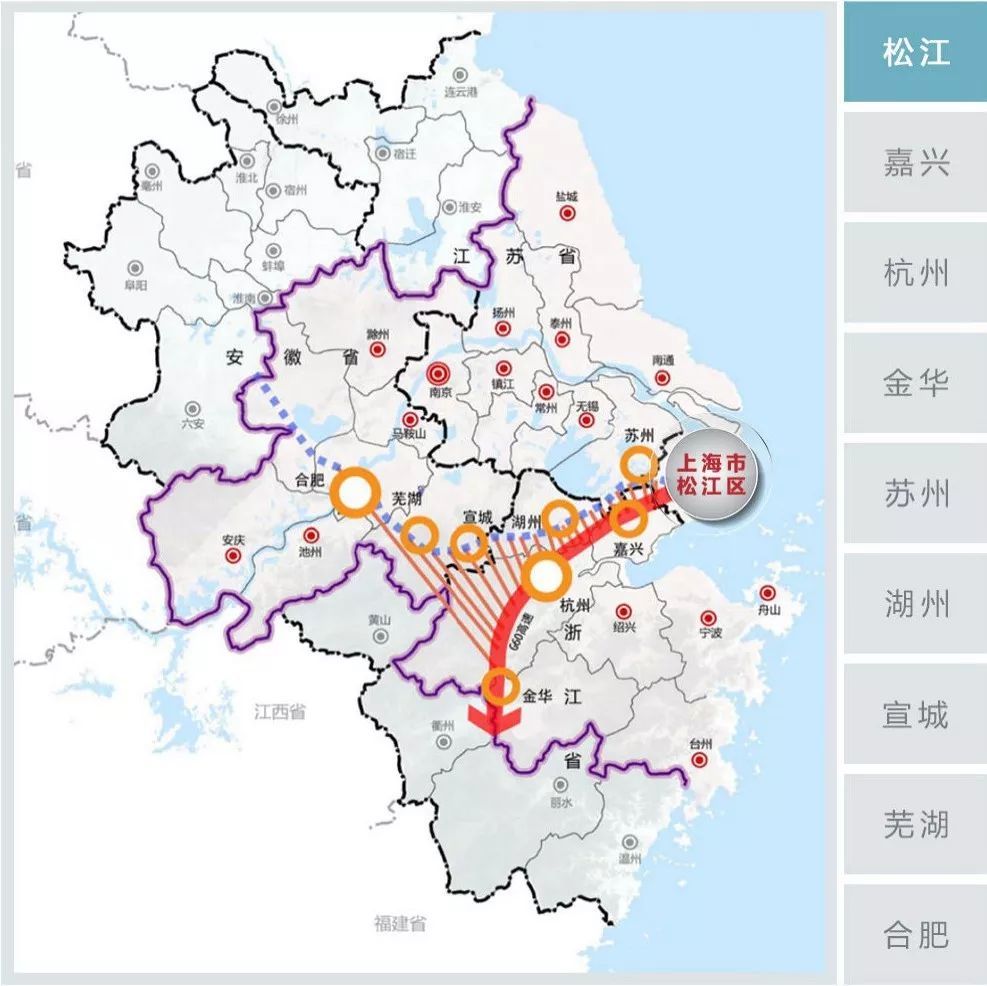

在有形和無形的雙重連接下,合肥及其他安徽城市也被認為有了繞開南京、直接與浙江、上海對接的“紐帶”。

每經記者 楊棄非 每經編輯 劉艷美

2020年,注定將在合肥發展史上留下重要一筆。

作為“天使投資人”的熱度未消,合肥發力交通的動作再度“出圈”。

今天(6月28日)上午,商合杭高鐵合肥至湖州段正式開通運營,使這條連接河南、安徽與浙江三省的“華東第二通道”迎來全線貫通。而在補齊“米字形”高鐵網規劃的一“捺”后,合肥也向交通樞紐城市再挺進一步。

商合杭高鐵合肥至湖州段正式開通運營 圖片來源:長三角鐵路

有分析認為,這條線路將對區域格局造成重大改變。一系列影響即將出現在整個長三角城市中,而鄰近的另一個省會城市南京首當其沖。

合肥發展之路上總少不了南京的身影。

去年,在“經濟運行考核取得全省第一”后,《合肥日報》頭版刊發一篇長篇報道,標題指明“比肩寧杭,合肥唯有奮起直追”。而在更早的2011年,“三分巢湖”被認為是南京與合肥兩大都市圈競爭開始加劇的起點,合肥對南京的追趕也由此加速。

近10年后的今天,合肥逐漸起步,與南京的關系也走到了新的路口。

一個趨勢是,合肥正在累積與南京在同一個水平線上競爭的實力。

商合杭高鐵線路示意圖 圖片來源:浙江發布

對于此次商合杭高鐵通車,有人指出,這將使合肥真正拿回輻射省內城市、尋求出省合作的交通“主動權”。

從過往數據來看,南京一直是合肥旅客出行的重要目的地。有人依據鐵路客流量,構建城市空間結構模型,對南京與其他城市間的聯系進行了計算。結果發現,南京和合肥的城市聯系大于40%,和六安、滁州兩地的聯系大于15%,而在江蘇省內,僅鎮江一地與其的聯系能達此種程度。

這種表面上的緊密聯系,背后實際上是合肥在交通短板下的無奈之舉。

此前,合肥不僅沒有到杭州、寧波兩市的直達高鐵,甚至與省內經濟第二城蕪湖一直沒通高鐵。取道南京,成了合肥最便捷的選擇。

商合杭高鐵首次改變了這一局面。以從合肥到杭州為例,過去繞行南京全程耗時最短也得2個半小時,如今將縮短至2小時,大大拉近了長三角兩大都市圈之間的時間距離。

而新的交通連接背后,亦隱藏著一條布局已久的科技合作“暗線”。

仔細研究商合杭高鐵線路,很容易能聯想到2018年長三角9市簽署的共建共享G60科創走廊戰略合作協議。其中,安徽的蕪湖、合肥、宣城以及浙江的湖州、杭州5市,均因商合杭高鐵的開通初次有了直接的交通聯系。

圖片來源:G60科創走廊官網

此前就有人注意到,在G60科創走廊中并無南京的身影。對此,有媒體解讀,合肥的科創實力讓安徽有了“底氣”。一個例子是,在去年的安徽省科學技術獎勵大會上,安徽省省長李國英強調,安徽有責任、有條件也有信心在科技創新領域展現更大擔當作為。

在有形和無形的雙重連接下,合肥及其他安徽城市也被認為有了繞開南京、直接與浙江、上海對接的“紐帶”。

G60科創走廊的效果尚需時間檢驗,但南京已經坐不住了。一條從上海經蘇南三市、連接南京、合肥并最終達武漢的“G42高端智能制造走廊”設想提出,期望與G60科創走廊形成從上海分別經浙江、江蘇發出的兩條射線。

在許多合肥人記憶中,若干年前的“三分巢湖”,在重塑城市格局上的份量毫不遜色于商合杭高鐵通車。

當時,安徽這一罕見的“大手筆”被寄望于提升合肥首位度,也引來不少質疑:合肥并不具備獨立發展自己都市圈的能力,擴大行政區劃仍難以增強其中心城市功能。

類似的情形在更早前合肥“拿下”中科大時就已出現。與當時“安徽人民即使不吃不喝,也要把中國的科學苗子保住”的熱情相反,合肥薄弱的產業基礎與中科大的基礎性研究成果難以匹配,“二線城市一流科研”的尷尬一度成為合肥的標簽。

作為常把南京等長三角城市掛在嘴邊的“學生”,合肥開啟了反超之路。

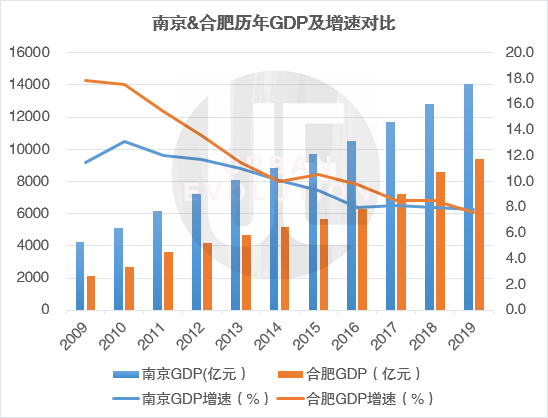

在不少媒體眼中,合肥自身的發展提速同樣開始于10年前。10年間,合肥GDP從2000億元上升至準萬億,與南京GDP之比也從50%迅速上漲到接近70%。更重要的是,其“風險投資”的面板、芯片兩大產業已初具規模,建立起相對于其他城市的產業優勢。

數據來源:wind,城市進化論

突圍的成功也被不少城市看在眼里。不久前,南昌就提出,將對標合肥,發展科技創新。亦有城市發問,“為什么合肥電子信息產業發展這么快?”言外之意則是模仿、借鑒之心。

對此,鄰近的南京很難坐視不理。

今年,合肥再度發力新能源汽車,先后引進蔚來汽車中國總部、迎來大眾入股江淮,將觸手伸向南京的傳統優勢汽車產業。

事實上,就在去年初,南京剛提出“打造新能源汽車產業地標行動計劃”,目標是達到“全省第一、全國前三、全球有影響力”的產業水平,并專門打造了多個新能源汽車產業基地。然而,博郡、拜騰等此前布局南京的造車新勢力眼下正深陷泥潭,不禁讓人為南京雄心勃勃的夢想捏了把汗。

今年1月,長安汽車公告稱,一汽集團、東風集團、兵裝集團和南京江寧經開科技發展有限公司共同簽約,在南京發起設立T3科技平臺公司,再次瞄準新能源智能汽車相關產業。有關新能源汽車的新一輪發展即將在南京再度展開。

這也意味著,在10年的追趕后,合肥與南京將迎來同一賽道的正面較量。

南京 圖片來源:攝圖網

事實上,從去年開始,合肥與南京之間的“相愛相殺”已有愈演愈烈之勢。

馬鞍山、蚌埠先后“示好”南京,點燃了兩市關于都市圈范圍之爭的又一把火。已提出有近20年歷史的跨省“南京都市圈”引發強烈關注,并喚醒了有關“徽京”的歷史記憶。

從地理上看,南京三面被安徽城市包圍,“近水樓臺先得月”的區位優勢讓諸如馬鞍山、蚌埠、蕪湖等城市有了與其合作的基礎。而與之相比,體量一度較小、因交通優勢而“上位”做省會的合肥無力帶動周邊城市發展,又憑空為南京創造了“群眾基礎”。

一番追究下來,難免讓人有種“既生寧何生廬”的“瑜亮情結”。

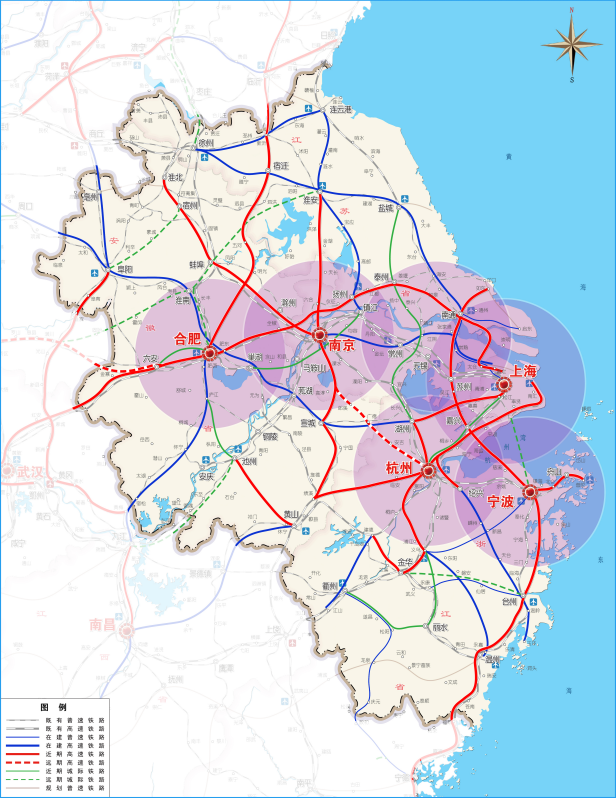

南京都市圈和合肥都市圈空間格局示意圖 圖片來源:《長三角城市群發展規劃》(2016)

而南京與合肥亦從不缺發展的“同類項”。

事實上,兩市均有較強的科創實力,并以此為城市發展的重要動能。與傳統科教力量強勁的南京相比,合肥經歷了從無到有的發展軌跡。到現在,盡管南京在成果轉化上仍領先一籌,但合肥已培養出更具優勢的基礎研究能力——其擁有4個國家實驗室,規劃8個大科學裝置,數量均高于南京。

如今,一個更有競爭力的合肥,能否為區域格局帶來變化?

對于合肥而言,競爭的壓力仍存。在米字形高鐵網成為諸多城市發展關鍵詞時,合肥提出了“時鐘型”高鐵網,將原來8條高鐵線增加至12條,讓合肥是否會取代南京高鐵樞紐地位的討論變得熱烈。

長三角軌道交通網規劃示意圖 圖片來源:《長江三角洲地區交通運輸更高質量一體化發展規劃》

此前,連接合肥與淮安的合淮鐵路上報國務院時,就有交通專家分析稱,合肥高鐵網向蘇北延伸后,或將威脅南京對于蘇北的輻射、甚至南京中心城市的地位。

不過,此前發布的《長江三角洲區域一體化發展規劃綱要》江蘇實施方案提出,加強南京都市圈與合肥都市圈協同發展,打造東中部區域協調發展典范。換言之,如何將競爭轉向合作,將是兩市下一步發展的關鍵詞。

中國區域經濟學會副會長兼秘書長陳耀曾分析,即便在有相似定位的科創領域,兩市仍不乏合作基礎。

比如,在城市群視野下,同屬于兩個城市群的蕪湖、馬鞍山、滁州等市,能夠作為兩市合作的“緩沖帶”,承接雙方產業轉移,拉近兩座城市的距離。

對于合肥而言,這更是改變過去“小車往合肥走,大車往南京走”的絕佳時機。

如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。

未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經濟新聞APP