每日經濟新聞 2022-12-25 23:15:48

◎被饒毅批判的言論源自國家傳染病醫學中心、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏。兩位行業學者的不同意見引發大量關注,也引出了“我們是否能夠預測之后變異毒株的致病性”的問題。

◎這不是唯一需要明確的問題。據《每日經濟新聞》記者梳理,此前,饒毅提出的爭議話題還包括“奧密克戎的無癥狀感染及輕癥占總感染人數的99.5%以上過于樂觀”“新冠疫苗可以防重癥,不能防感染”“奧密克戎造成的死亡人數高于德爾塔”等。

每經記者 林姿辰 每經編輯 董興生

近日,首都醫科大學校長饒毅在微信公眾號“饒議科學”上發布了《對上不必逞能、對下不宜逞強:疫情雙方代表性人士都應該實事求是》的文章,開頭直指媒體報道的“我們即將走出這次疫情已成定局,這個趨勢不會再逆轉”的言論,表示,“新冠病毒流行完全不同于已知的病毒”;“世界上沒有一個人可以斷定疫情走向”。

被饒毅批判的言論源自國家傳染病醫學中心、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏。兩位行業學者的不同意見引發大量關注,也引出了“我們是否能夠預測之后變異毒株的致病性”的問題。

這不是唯一需要明確的問題。據《每日經濟新聞》記者梳理,此前,饒毅提出的爭議話題還包括“奧密克戎的無癥狀感染及輕癥占總感染人數的99.5%以上過于樂觀”“新冠疫苗可以防重癥,不能防感染”“奧密克戎造成的死亡人數高于德爾塔”等。

圖片來源:“饒議科學”微信公眾號截圖

回到奧密克戎最初被發現的2021年11月,其傳播性和致病性還尚未可知。鐘南山在當月的公開講話中表示,“這個變異株很新,雖然分子基因檢測發現,它在受體結合部位有比較多的變化,但是它有多大的危害性、傳播會有多快、會不會使疾病更加嚴重,以及是否需要針對它進行疫苗研發,還要根據情況來判斷。現在下結論為時太早”。

一年多過去,人們發現,全球疫情形勢因為奧密克戎的出現發生了很大變化。據健康時報報道,張文宏的“我們即將走出這次疫情已成定局,這個趨勢不會再逆轉”的言論出自中美臨床微生物學與感染病學高端論壇上的發言。

張文宏以流感舉例,認為人類從來不以消滅一種物種來達到控制傳染病的目標,而是隨著人類接種疫苗和普遍感染,會與傳染病維持在一定的穩態,這是新冠病毒將面臨的局面。

他指出,目前,各種研究可以看出,接種疫苗后新冠病毒演變的數量大幅減少,目前看到的只有奧密克戎毒株勝出,且這個家族誕生一個傳播更快的毒株已經很困難。

圖片來源:攝圖網-401695570

目前,網上難以搜尋當日直播回放并獲得更完整的表述,但在發聲的專家中,這一觀點較為常見。如香港大學醫學院教授金冬雁在上半年接受采訪時表示,新冠病毒之間也會優勝劣汰,傳播性越來越強的毒株將生存下來,淘汰掉傳染性較弱的毒株。此外,按照自然規律,病毒的傳染性與致病性是成反比的,傳染性越強,致病性就會下降。

而這些觀點均招來了饒毅的反對。12月3日,“饒議科學”發文對金冬雁“言論中與科學事實不符的說法進行勘誤”,認為奧密克戎的致病性相對以前毒株較低,但從原始株到Delta VOC,新冠病毒的致病性并未減弱。新冠病毒既可以向致病性更強的方向變異(原始株→Alpha→Delta),也可以沿著增強免疫逃逸能力的方向進化(奧密克戎)。而最近出現的XBC等Delta/Omicron重組毒株,就很可能兼具免疫逃逸能力和較強的致病性。

換言之,盡管新冠毒株奧密克戎的出現、流行遵循了傳播性加強、致病性減弱的規律,但這可能不是新冠疫情的全部故事。今年上半年,病毒學專家常榮山曾表示,新冠病毒也有可能往同時兼具高致病性與高傳染性的亞種方向進化,只是這種幾率比較低。

或因于此,饒毅在12月接受中新社采訪時明確表示,“以后毒株的致病性不能預測”。

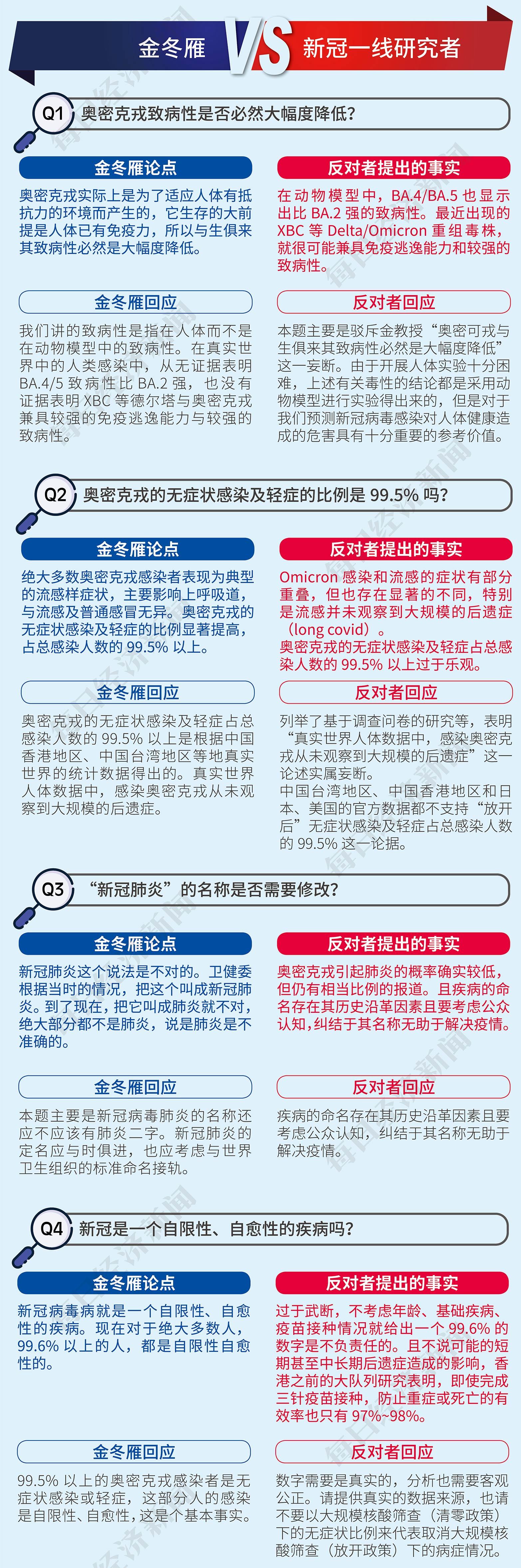

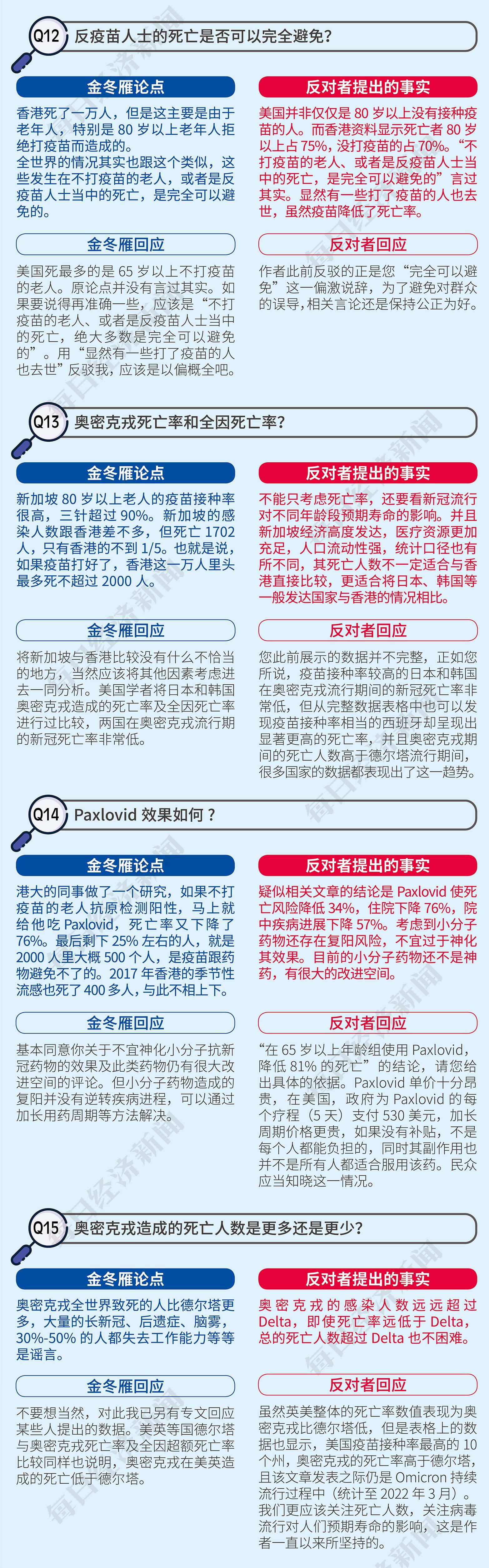

對新冠相關觀點表示反對,這不是饒毅的第一次,期間還有其他研究者的身影。12月3日~12月6日。“饒議科學”在與金冬雁往來的2篇文章,是一位“新冠一線研究者”對金冬雁18則說法的反對,其主要觀點包括“奧密克戎的無癥狀感染及輕癥占總感染人數的99.5%以上過于樂觀”“新冠疫苗可以防重癥,不能防感染”“奧密克戎造成的死亡人數高于德爾塔”等。以下為每經記者整理的雙方觀點:

資料來源:“饒議科學”微信公眾號、鳳凰網《腫瘤情報局》 每經記者 劉國梅 制圖

(限于篇幅,部分內容有刪減,更多信息見資料來源)

隨著防疫政策的優化調整,目前國內防疫工作已經進入“下半場”,工作重點也從避免感染到避免重癥轉移。在新冠感染人數居高不下的背景下,《每日經濟新聞》記者發現,盡管業內專家就特定話題的爭辯沒有停止,但其觀點并非完全對立,相反地,一些殊途同歸,通過辯論不斷精確的表達為公眾提供了“健康第一責任人”的指導。但也需要公眾擦亮眼睛,看清這些結論的來龍去脈。

例如,12月22日,“金冬雁:全球新冠疫情正在走向終結”的詞條再上熱搜,但搜尋相關報道便可發現,其完整表達系“我推測,只要不出現免疫性超強或致病性超高的新變種,全球新冠疫情正在走向終結”。這些前置條件是立論根本,卻容易在傳播中被弱化甚至消失。

另外,無論是學者爭辯,還是各類科普,最重要的是落在實踐上,理清需要嚴肅討論的事情。比如基于真實世界數據,奧密克戎主導下的新冠肺炎的危害性有多大?人們的防護意識到了松懈的時候了嗎?新冠疫苗的接種應該如何進行?因為感染新冠死亡的病例中,其原因是什么?在常說的脆弱人群(老人、兒童)之外,感染新冠離世的病例又敲響了哪些警鐘?這些問題有些還在爭辯的過程中,但主線從未改變,其中推進新冠疫苗的接種就是一條。

圖片來源:攝圖網-401673686

免疫學學者周葉斌在《新冠病毒是在越變越弱嗎?》一文中表示,我們觀察到目前的主流病毒株——奧密克戎比以往的新冠主流病毒株在致病性上有減弱。科學家也解密了這一現象背后的一些生物學機制。但是,奧密克戎造成的死亡人數仍然很高,造成的健康危害也一點都不“弱”。而在不同地區,疫情走向和嚴重程度并不一致,最關鍵的因素在于人群的免疫基礎。

未來,關于新冠問題的種種爭辯不會消失。公眾和專家都要堅持科學的態度,不要太聚焦于情緒化爭辯,達成防護方面的共識更重要;而公眾在積極應對新冠感染的同時,應避免各種“段子”誘發的盲目樂觀,不能從一個極端走向另一個極端。

參考資料:

1、饒毅:如何看待三年疫情?https://baijiahao.baidu.com/s?id=1751926807273115982&wfr=spider&for=pc

2、張文宏:走出疫情已成定局,今冬重點保護好脆弱人群https://baijiahao.baidu.com/s?id=1752527999421106607&wfr=spider&for=pc

3、商榷:香港大學金冬雁教授的說法與新冠病毒的事實https://mp.weixin.qq.com/s/xu5AFD1Unohj5NrzCohi_g

4、金冬雁與饒議科學商榷:奧密克戎有沒有后遺癥?和流感有沒有區別?https://ishare.ifeng.com/c/s/v002xOyv3N3CtQKE8icKJb64s0--6079sa2q2ov--xyRaP45I__

5、奧密克戎真的無需擔心嗎?—再與金冬雁教授商榷https://mp.weixin.qq.com/s/VlD0S6YUfkQsRjn0ZQc1mw

6、陶斯亮:大疫當前,請嘴下留情https://mp.weixin.qq.com/s/8pVCTplu6LhBU8tRYs2O-g

7、新冠病毒是在越變越弱嗎?https://mp.weixin.qq.com/s/AYluJy1DzLhPPreN6JTxeQ

如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。

未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經濟新聞APP