每日經濟新聞 2023-08-07 22:35:47

每經記者 趙云 每經編輯 肖芮冬

股票ETF,或者說寬基ETF,迎來了里程碑時刻。

8月7日晚間,華泰柏瑞滬深300ETF最新披露的基金份額超過250億份,結合當日收盤的基金凈值4.063計算,該產品規模已突破千億,成為首個千億級的寬基ETF產品,也是目前市場上規模最大的非貨基金。緊隨其后的華夏上證科創板50ETF,最新規模也來到了800多億。

有趣的是,截至6月底,二者的規模都還在700億上下——這說明行情波詭云譎的7月份,數百億“聰明資金”加速入場抄底。結合相關指數的走勢來看,相對“重倉”銀保地的滬深300近一個月已有明顯反彈,而科創50還在蓄力。

另一方面,過去公募圈爆火的“千億”爆款和“頂流”基金經理,近些年業績大多力不從心,熱度與產品規模也隨之消解。去年二季度時,市面上還有5位管理規模超千億的基金經理,從三季度起便慢慢消失;去年二季度末時規模排全市場前二,基民耳熟能詳的招商中證白酒(窄基指數基金)和中歐醫療健康(主動基金),目前也都讓位于前述兩只寬基ETF。

從買主動基金到買寬基ETF,這一屆資金嗅到了什么?

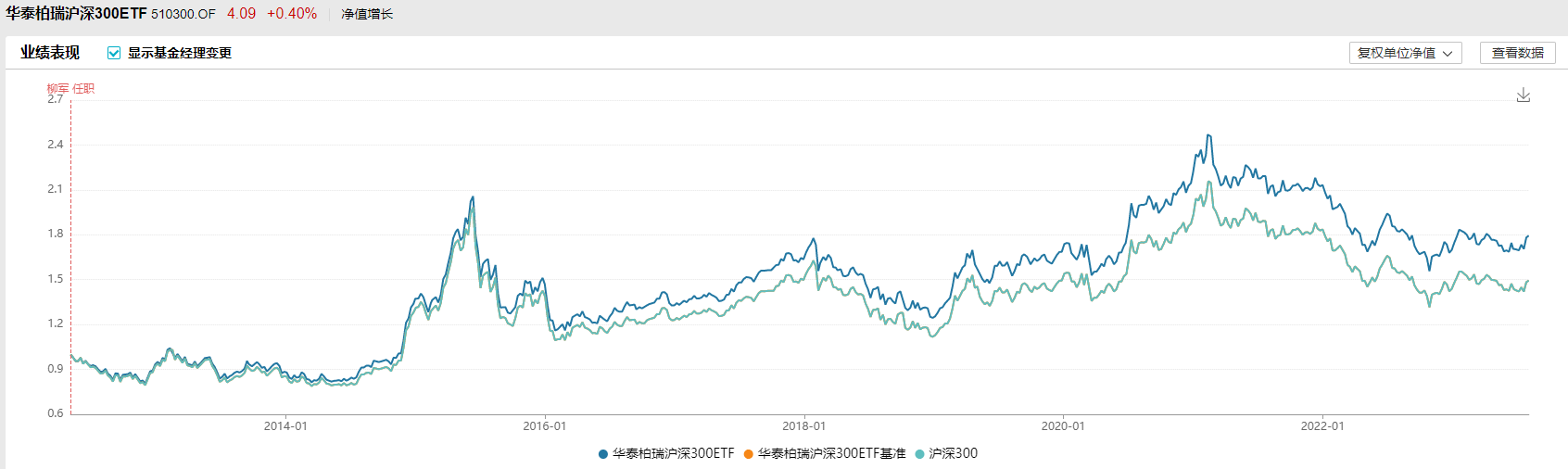

公開資料顯示,華泰柏瑞滬深300ETF成立于2012年5月,是業內首批滬深300ETF品種。基金經理柳軍也是自那時起上任干到現在,同期上任的另一位經理則在2015年6月離開。

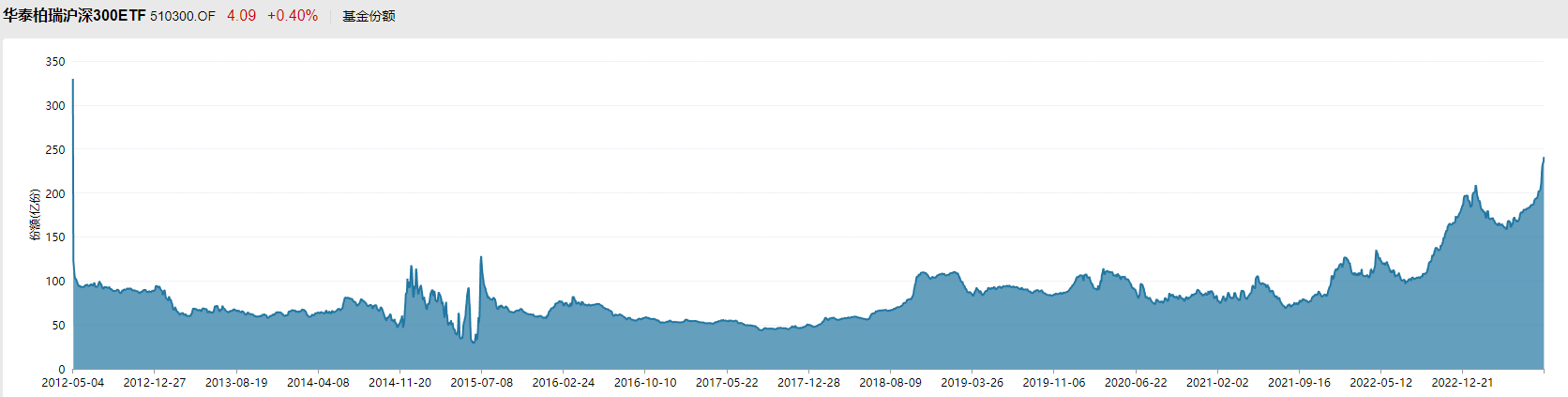

產品首募規模近330億元(上市首日規模約280億元),可以說天生就體量不小。2012年的報道是這樣說的:

“備受市場關注的首批跨市場交易型開放式指數基金(ETF)(2012年)4月底結束募集,刷新了多項基金業新紀錄。……華泰柏瑞和嘉實的滬深300ETF合計募集超過500億。其中,華泰柏瑞滬深300ETF銷售近330億,超過此前華夏滬深300創造的指數基金247億的最高募集紀錄,嘉實滬深300ETF銷售近200億。

跨市場滬深300ETF首次發行就已超過此前7年多時間所有ETF發行總規模。統計數據顯示,從2004年12月首只ETF成立,到2012年4月底成立的41只ETF合計募集規模為519億元,此前募集規模最大的兩只ETF——華夏上證50ETF和易方達深100ETF募集均為50多億元。”

但“出道”并不是它的巔峰,10多年來,該產品曾在2014年-2015年的行情中突破500億規模,隨后幾年慢慢“沉淀”到了200多億;2019年起至今,產品規模在震蕩中步步攀升,今年1月曾突破800億大關隨后回撤,半年后終于突破了千億門檻。

由于產品被動跟蹤滬深300指數,該指數由滬深市場中規模大、流動性好的最具代表性的300只證券組成,成分股市值約占A股總市值的1/2,交易量約為全A股的1/3,因此,在大盤行情好的年份,產品凈值等指標相應地會表現較好,而份額通常會有所下降或者持平——因部分持籌者選擇獲利了結。

而此次滬深300ETF規模創新高,產品凈值(和對應指數)還只是在箱體底部剛剛有所反彈,說明主要得益于份額的明顯增長。

那么問題來了,為何近年來有大量資金轉向被動投資?

規模驟增的情況,不止發生在華泰柏瑞這只ETF上。

Wind數據顯示,全A股所有滬深300ETF中,華夏、易方達和嘉實等基金公司相關產品,6月底至今規模同樣有所增長,目前均超過250億元。

份額方面,除了華泰柏瑞和上述三家公司,規模稍小的華安基金相關產品,近期份額增長也相當明顯,達到41.3%。

而且也不只是滬深300,寬基ETF中,目前規模排在全市場第二的華夏上證科創板50ETF,規模從6月底(671億元)至8月4日(791億元)增長約17.8%,同期份額從639億份增至約775億份,增幅21.18%——主要是科創50指數的區間表現還不盡人意。

此外,華夏、南方、易方達等基金公司的中證1000ETF產品,近期規模增幅也在10%到20%之間不等。

據媒體報道,在剛過去的交易周(7月31日至8月4日),寬基指數ETF霸占了資金凈流入榜單前列。華泰柏瑞滬深300ETF五個交易日內強勢吸金118.87億元,凈申購金額位列全市場股票ETF第一。華夏上證50ETF吸金41.5億元排第二,華夏上證科創50ETF(36.16億元)緊隨其后。接下來排行4至6的三只基金則均為滬深300類產品。

可見場外資金最近對寬基ETF,尤其滬深300ETF鐘愛有加。

有業內人士表示,經過上半年題材的輪動炒作之后,在年中時點,投資者重新回到關注經濟和政策本身,近期資金持續流入滬深300ETF,反映了投資者對政策預期有一定的期待。

“滬深300作為國內市場代表性最高的指數之一,與經濟總量相關性較高,指數盈利水平與經濟復蘇順周期關聯度高,有望直接受益于北上資金對A股的配置,我們認為滬深300指數是當前把握近期市場機會很重要的方向。隨著市場熱度的提升和賺錢效應顯現,有望加速居民超額儲蓄釋放出的流動性。”

就投資時點而言,該人士表示,盡管滬深300指數近期迎來了一定幅度的上漲,但目前仍處于盈利和估值的歷史低位區域。從行業動態的角度而言,新興產業的占比逐漸提升,滬深300指數在具有可參考意義的歷史估值區間處于較低位置,下行空間可能有限,具有較高的性價比,或可作為組合中的核心標的,力爭把握市場整體的投資機會。另外,行業配置方面,可以選擇受益于順周期,以及前期資金關注度不高、交易不擁擠的板塊進行配置。

千億的規模被看作一個重要的里程碑,是有“典故”的。

一方面,千億是前些年主動權益類基金樂于宣傳的一個標簽。比如2021年1月,募集規模上限為150億元的易方達競爭優勢企業首募規模達到2398.57億元,成為史上新基金募集規模最大的產品。

同年12月,睿遠基金的第三只公募產品睿遠穩進配置兩年持有,首募規模也超過千億元。

當然,曾經最有熱度的,還得是“千億”“頂流”基金經理:

2019年至2020年,隨著貴州茅臺登頂A股“股王”,持續重倉茅臺等白酒股的張坤,管理規模迅速爆發,一躍成為國內首個規模突破千億的基金經理。

2021年一季度,重倉消費的劉彥春,晉升為A股史上第二個千億基金經理。

2014年10月加入中歐基金的葛蘭,同樣憑借2019年的醫藥行情,在管規模快速增長,于2021年末突破千億大關。

Wind數據顯示,一直到去年二季度,市面上還有5位千億基金經理。

但到去年三季度,上述基金經理紛紛告別千億級別;今年一季度,900億級別的基金經理又成往事;到二季度,隨著明星基金經理們旗下產品遭遇大幅贖回,竟連800億以上的“頂流”都沒有了。

主動型千億基金的消失,和股票ETF的崛起,也不是一朝一夕轉勢的。去年年底,已有華夏基金、易方達基金、華泰柏瑞基金和南方基金4家公司,管理股票類ETF規模超過千億。

千億的標簽也漸漸轉移到ETF產品上。今年5月,上交所微信公眾號發文稱,5月15日,科創板指數產品規模已達到1019億元,首次突破千億大關。其中,科創50指數規模已增長至958億元,成為產品規模增長最快的指數。

再翻翻全市場基金的規模變化,你會發現,原來去年二季度時,招商中證白酒、中歐醫療健康和易方達藍籌精選,三位前“千億”基金經理的產品都還是市場規模前三。到今年二季度,市場前三已統統變成了寬基ETF。

有投資者可能會問,三十年河東三十年河西,難道現在主動權益類基金就一無是處了嗎?當然不是——總會有優秀的主動型基金,收益率能超過指數基金,只是你不一定選到。今年以來,還是有三只主動基金超過了一眾動漫游戲ETF,目前漲幅領先。

但客觀而言,主動型基金會面臨諸如基金經理更替、主觀風格的漂移、風險偏好的改變等問題;而指數基金,第一成本低,第二效率高(場內交易),第三透明(成分股可隨時查看)。

以本文提及最多的滬深300ETF為例,目前市面上的產品管理費加托管費最高0.6%,最低的僅0.2%;主動基金此前在這兩項上會收取1.5%左右的費用,隨著7月以來多家公募機構宣布降費,不少產品有了一定程度優惠,但想比被動基金更便宜還是很難。

有人說,買寬基指數就是“買牛市”,若判斷未來A股將有一波牛市,滬深300等指數必然有復蘇性行情。

7月26日,高盛發布報告指出,目前跡象表明中國股票在接下來的幾個月內有望表現更好。高盛重申超配離岸和在岸中國股票,并表示未來12月MSCI中國指數有望達70,滬深300指數有望上漲至4500點。

半夏投資李蓓也在7月底的公眾號推文中表示:滬深300進入慢牛。

此外,近期刷屏的外資券商摩根士丹利,其針對MSCI中國指數的股票策略引起爭議,但對滬深300的預測也沒有下調,仍為4620點(至2024年6月)。

所以投資者,你嗅到牛市的味道了嗎?

封面圖片來源:視覺中國-VCG111361568739

如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。

未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經濟新聞APP