每日經濟新聞 2024-04-26 20:39:30

◎近日,《每日經濟新聞》記者專訪香港中文大學副校長(研究)、卓敏生物醫學講座教授岑美霞,就港中大在人才培養、基礎研究等方向的布局與計劃,及在粵港澳大灣區中的角色規劃做進一步了解。

每經記者 陳星 每經編輯 陳俊杰

舊金山灣區是美國加州第二大都市區,以硅谷為中心的高科技研發中心在全球擁有巨大影響力。氣候優越、天然良港和發達的教育資源則是灣區吸引大量人口和高科技企業的重要優勢。

在國內,粵港澳大灣區這一充滿活力的世界級城市群,與舊金山灣區具備同樣的優勢,也身負相同的使命——不僅要推動區域經濟協同發展,還要將自身打造為具有全球影響力的國際科技創新中心。

在大灣區推動科技創新和產業升級的歷程中,高水平研究型綜合大學扮演著重要角色——不僅是人才培養的搖籃,更是科研創新的重要基地。同時,伴隨大灣區經濟蓬勃發展,高校也獲得了更多發展機會和資源,二者相輔相成。

在大灣區高等教育體系中,香港中文大學(以下簡稱港中大)扮演著重要角色。其香港沙田校區和香港中文大學(深圳)串聯起了人才與研究成果的流動轉化。近日,《每日經濟新聞》記者專訪香港中文大學副校長(研究)、卓敏生物醫學講座教授岑美霞,就港中大在人才培養、基礎研究等方向的布局與計劃,及在粵港澳大灣區中的角色規劃作進一步了解。

香港中文大學副校長(研究)、卓敏生物醫學講座教授岑美霞 圖片來源:香港中文大學供圖

1963年,港中大成立,成立時學生不足1400人,教職員300人。2023年,學校成立60周年,至今,學生逾30000人,教職員超8000人。

在最新公布的《2024 QS世界大學學科排名》中,港中大有19個學科名列全球前50位,包括護理學、傳媒學、醫學和現代語言學,以及藝術與人文及生命科學與醫學兩個學科領域。

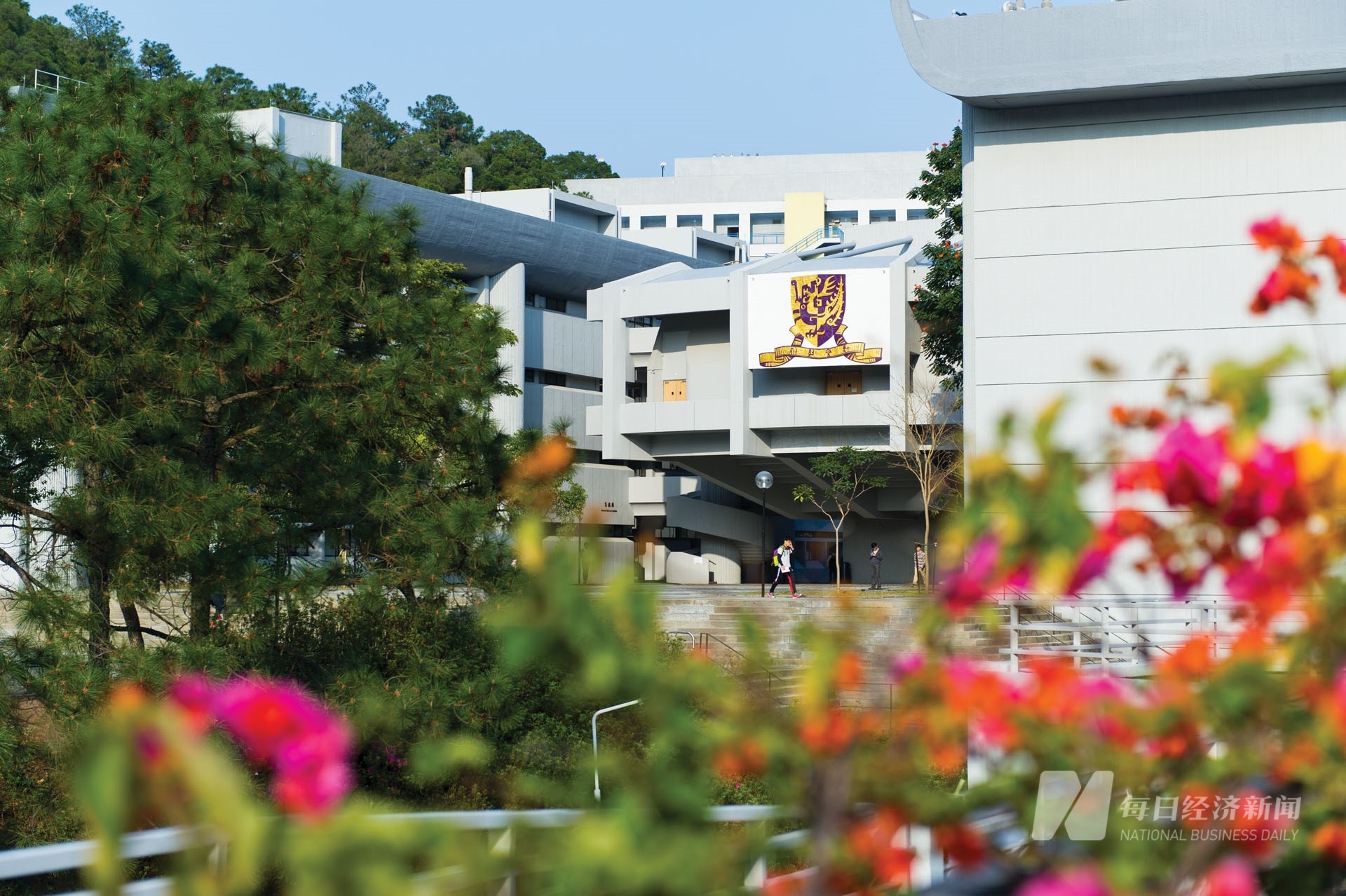

香港中文大學沙田校園 圖片來源:香港中文大學供圖

談及港中大的學科建設成果,岑美霞在接受《每日經濟新聞》記者專訪時提到,學科優勢的建立,離不開資源的投入與人力的匯聚。她談到,以資源為例,過去10余年間,內地投放到科研領域的資源極其豐厚。而我國香港特區政府同樣也十分重視基礎研究,投放在創科的資源遠遠多過以往。

“從學科及科研建設成果來看,包括港中大在內的香港綜合研究型高校也做到了對資源的高效利用,尤其是在應用學科、基礎科研產業化等方面做了非常多的工作。”岑美霞說。

以港中大為例,早在2021年就成立了6所研究中心進駐由香港特區政府推動的重點項目InnoHK創新香港研發平臺。

這6所研究中心分別為︰神經肌肉骨骼再生醫學中心、創新診斷科技中心、香港微生物菌群創新中心、博智感知交互研究中心、香港物流機械人研究中心和醫療機械人創新技術中心。研究中心的設立目標是將港中大的國際級研究成果轉化為社會所用。

InnoHK是香港特區政府的創科旗艦項目,致力于促進環球科研合作,讓香港在全球高科技版圖中占據重要席位。成立之初,共有28所研發實驗室獲選進駐InnoHK,其中,港中大占據重要席位。

據香港中文大學天石機器人研究所所長劉云輝介紹,他擔任總監的香港物流機械人研究中心和擔任團隊成員的醫療機械人創新技術中心均入駐InnoHK。劉云輝對《每日經濟新聞》記者表示,這兩大研究中心的愿景,首先在于技術創新,希望打造世界一流的物流機器人技術研發中心;其次是產業落地,通過技術產權知識產權轉讓和企業孵化,促進研究成果的產業化;第三希望培養高端的技術及產業人才,為國家科創發展作貢獻。

目前,劉云輝團隊研發的機器人已經在三維成像、柔性抓取等技術方向實現突破,研究成果已經在菜鳥機器人柔性物流倉、TOYOTA日本工廠等落地。

除助力香港建立創科中心外,近年來港中大還大力加強與內地的科創合作。2023年,港中大深港創新研究院(福田)落戶河套;港中大北京中心成立,搭建京港交流平臺,深化產學研合作。岑美霞談到,在內地打造窗口研究院,不僅實現了人才、區域的聯動,也有助于香港更好融入內地發展格局。

在迎來創科發展黃金時代的背景下,香港正加速打造具有影響力的國際創科中心。港中大的科研成果和創新能力也為香港及大灣區的科技創新和產業升級注入了新的動力。

創新不能僅僅落在紙面,能不能轉化為最終成果才是對教育和科研機構的挑戰。

岑美霞坦言,創新不僅需要資源和人才的支持,還需要有下游的轉化才能形成完整閉環。“有沒有知識產權?有沒有核心產業可以發揮他們的成果?能不能找到投資?”諸如此類都是從發明到產業化面對的問題。“對于大學而言,這也是我們需要學習的東西,所以我們在過去幾年投入了不少資源去探討如何完善這個創科生態圈”。

為此,港中大形成了一套研究創新的完整機制,涵蓋從研究、創新到企業化的全鏈條。其中尤其關鍵的是從孵化前期、初創、孵化及加速到風險投資、再到推出市場,學校都爭取在其中發揮效用。此外,港中大還牽頭成立了港中大創新公司,以利用商業化平臺支持與港中大師生有關的創新項目。

岑美霞表示,港中大透過大學科技初創企業資助計劃推動支持的創新項目中,有90余家公司獲得了資金支持,目前已經有3至4家成為上市公司。商湯科技、思謀科技等更成為了知名的公眾公司。

粵港澳大灣區,這一充滿活力的世界級城市群,與舊金山灣區具備同樣的優勢,也身負相同的使命——不僅要推動區域經濟協同發展,還要將自身打造為具有全球影響力的國際科技創新中心。

校企在推動地區經濟發展中的重要性不言而喻。如岑美霞所言,美國灣區正是由于匯聚了伯克利、斯坦福等高校和一眾知名企業,才有了其獨特地位和區位優勢。而大灣區的發展離不開所在區域的科研教育機構、高科技企業,港中大在其中不僅要發揮自身科研實力,還要起到磁石效應,吸納更多優秀人才及企業項目匯聚于此。

將研究演化成實體利潤,將創新成果傳輸到全世界,是港中大的遠景之一。而研究始終是大學的核心。

為確立下一階段的發展方向,港中大發布《中大策略計劃2021—2025》,涵蓋教育、學生體驗、研究與創新、人才吸納與培育、全球視野等7個重點。

按以上計劃,將中國研究、創新生物醫學、信息與自動化技術及環境與可持續發展列為四個主要研究范疇。

而學科建設與研究進展離不開人力資本。數據顯示,以2020年6月計,港中大擁有全職教職員8140人,其中教研人員占其中41%。岑美霞表示,在大學下一階段的發展中,提升團隊質素是重要一環,也是重大挑戰。

她表示,港中大近年來啟動校長策略招聘計劃,招聘教授/訪問教授席、新晉教授席、杰出創科學人,從海內外招攬優秀人才。以研究助理教授為例,港中大以每年30位的數量開啟為期3年的招聘,如指標招滿,3年將會儲備90位研究助理教授。以博士后崗位為例,港中大也計劃3年錄取約百名博士后人選。

除招攬人才外,自身的人才培養能力也十分重要。岑美霞談到,香港要成為創科中心,不能僅僅依靠引進人才,也要有培養人才的實力。這就要求香港的教育機構、研究機構自身具備“磁石”效力。“學科帶頭人吸引杰出研究者,學術巨擘吸引深造研究者,知名教授吸引求學者。可以說,人才就是創科的核心元素。”

不光要吸引和培養人才,留住人才也是包括港中大在內的高校共同面對的問題。岑美霞分享經驗時談到,“近年來我們鼓勵不以發表論文、項目數量作為考核教職人員的唯一指標。不管是校內考評,還是校外的獎勵,我們鼓勵教師從更多維度獲得肯定,以‘探索’作為前提進行研究工作,有所成時即獲得認可和鼓勵。這對整個科研生態、大學生態都有基礎性的改變。”

從這個過程中,學校應該考慮人才需要什么,這不僅僅是薪資或者配套資金,而關系到學校乃至地區的整個大環境。因此,港中大還在校內啟動了針對教職人員的配套項目,如種子基金等,幫助校內團隊獲取初創資源,能夠有機會走出校園面對社會競爭。

正如港中大在《中大策略計劃2021—2025》中寫到,衡量一所大學的指標永遠是人的素質。人力資本的質素不但影響大學的核心事業,也影響香港未來發展。

如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。

未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經濟新聞APP