每日經濟新聞 2024-12-25 17:27:55

渭南黑陶,這一承載數千年歷史文化的古老藝術形式,在傳承與創新中展現獨特魅力。20世紀70年代,北京的黑陶技藝遷移至渭南,注入新活力。

每經記者 張靜 實習生 劉宇飛 西安 每經編輯 賀娟娟

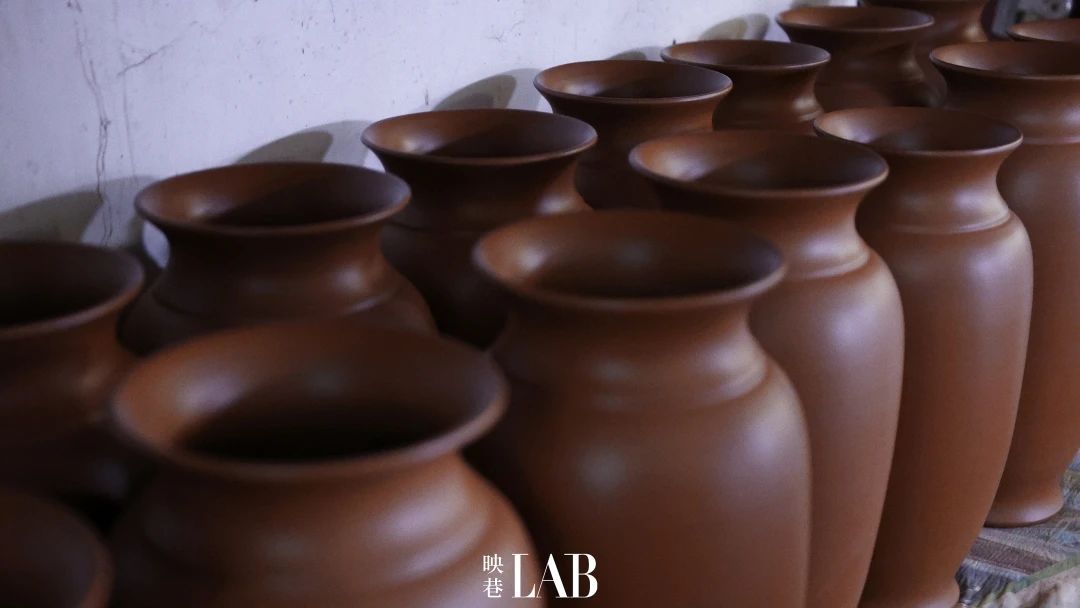

渭南黑陶,這一古老的藝術形式,承載著數千年的歷史與文化,在時光的流轉中延續著獨特的魅力。在古代,黃河流域的祖先們在長期的生產生活實踐中,偶然發現了黑陶的制作奧秘。

最初的黑陶只是簡單的實用器具,隨著時間的推移,人們在造型、裝飾等方面不斷探索創新,逐步發展出各種風格和技法,如圓角黑陶等。而在陜西渭南地區,黑陶文化更是有著獨特的發展軌跡。

20世紀70年代,北京的黑陶技藝遷移至渭南,這為渭南黑陶的發展注入了新的活力。隨后的八九十年代,渭南黑陶逐漸形成了自己的體系,以其獨特的地域特色和工藝風格聞名遐邇。

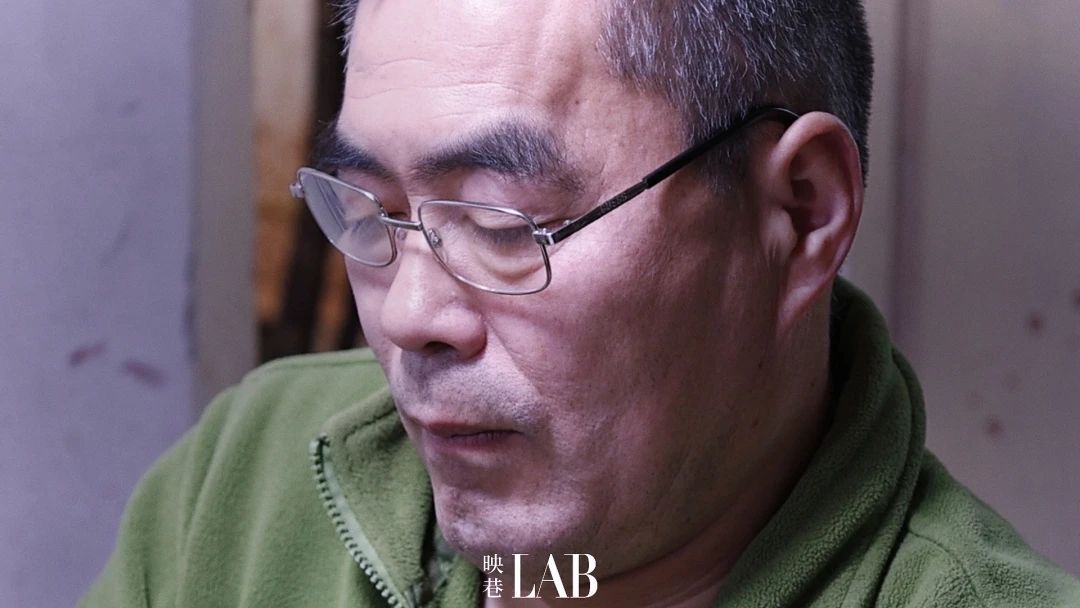

在這個過程中,韓海濤等手藝人發揮了關鍵作用。他們承接傳統,深入研習古老制陶工藝的每一處細節,泥料調配、拉坯塑形、燒制火候,皆悉心琢磨,讓傳統工藝的精髓在作品里深根。

他們在繼承傳統的基礎上,還不斷創新,將美術功底與黑陶制作相結合,開創了具有陜西特色的黑陶工藝,如影雕、淺浮雕、高浮雕、陰刻、陽刻等多種雕刻技法,使黑陶作品不僅具有實用價值,更成為了精美的藝術品。

例如,在影雕作品中,通過對線條和明暗灰關系的巧妙處理,能夠生動地表現出人物的表情、花鳥的姿態等,讓黑陶作品栩栩如生。

渭南黑陶,盡管著厚重的歷史與令人著迷的藝術特性,卻也在現代社會的浪潮中深陷困境。

在文化普及方面,其現狀依然令人擔憂。王月紅老師提及過去大眾誤認黑陶為黑桃的笑話,也說明了曾經黑陶在人們認知中的空白。

即便如今信息傳播便捷,黑陶依舊未被大眾廣泛熟知。在市場的舞臺上,黑陶更是處境艱難。面對瓷器、塑料、鋼鐵等工業品的強力沖擊,它顯得頗為無力。這些工業化產品依靠大規模生產降低成本,迅速占領了日常生活的各個角落。

而黑陶,因其純手工制作,從采土到燒制工序繁雜,耗時長久,導致產量稀少,成本高昂,價格也自然不菲。如此一來,在市場競爭中,黑陶只能處于邊緣地位,市場占有率極低。

對于韓海濤和王月紅這兩位非遺傳承人而言,他們也面臨著重重困難。在技藝傳承上,首先遭遇的便是生源稀缺的難題。黑陶制作工序復雜,每一步都考驗著手藝人的技藝、耐心與經驗,這使得學習門檻極高。

在快節奏的現代社會,年輕人追求高效與即時回報,很少有人愿意投入大量時間與精力去鉆研這門傳統技藝。培養一名成熟的黑陶藝人往往需要數年光陰,漫長的周期讓許多年輕人望而卻步。

此外,資金方面的壓力也如影隨形。黑陶制作需要優質的原材料、特定的場地與工具,且由于產量有限,銷售利潤難以支撐技藝傳承與發展所需的投入。宣傳推廣工作也因資金短缺而受限,無法大規模開展,難以提升黑陶的知名度與影響力。

然而,即便困難重重,韓海濤和王月紅兩人依然堅守著,他們在困境中努力探尋著渭南黑陶傳承與發展的曙光,期待著能有更多的人關注和支持這一古老的非遺技藝。這兩位非遺人也以非凡的堅守與純粹的匠心,在渭南黑陶傳承之路上砥礪前行。

他們雖未構建專門人才培育機構,卻以多樣方式為黑陶傳承傾心盡力。寒暑假尤其是暑假,培訓活動定期開展,向學生們敞開黑陶世界的大門,讓年輕一代得以親手觸摸泥土,感受黑陶制作的奇妙。

他們還頻繁踏入各大院校,講堂之上,黑陶技藝與文化知識如涓涓細流,潤澤學子心田。韓海濤一心撲在從采泥到制作的關鍵環節上,憑借自身美術專長為黑陶賦予靈魂,他創作的作品在陜西乃至西北五省都頗具名氣,展現出別具一格的藝術韻味。

王月紅則在烘房管理、陰干把控、壓拋光雕琢等環節精研深耕,同時積極投身教學傳播,使黑陶文化的火種于更廣袤的心靈中生根發芽。

當今時代,藝術商業化浪潮澎湃洶涌,無數的藝術領域都被巨大的財富光環所籠罩。面對外界商業利益的喧囂誘惑,他們的內心也曾泛起漣漪。

然而,對黑陶的摯愛讓他們堅守初心。他們視每一件黑陶為獨一無二的匠心獨韻,制作過程中的枯燥在熱愛與使命感面前煙消云散。全身心投入時,他們感受到的是傳承文化的重要責任,是將古老技藝傳遞給未來的堅定使命。

他們篤定地相信,歲月流轉,堅守的力量必將使渭南黑陶沖破困境,再度絢爛。

如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。

未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經濟新聞APP