每日經濟新聞 2025-01-10 00:57:55

美國當地時間1月7日至10日,備受矚目的“2025國際消費類電子產品展覽會”(以下簡稱CES2025)在拉斯維加斯召開。

《每日經濟新聞》記者現場參展獲悉,本屆CES,AI(人工智能)依然是核心主題,可以說整個CES2025遍地是AI。各類軟硬件同臺角逐,激烈“對壘”。

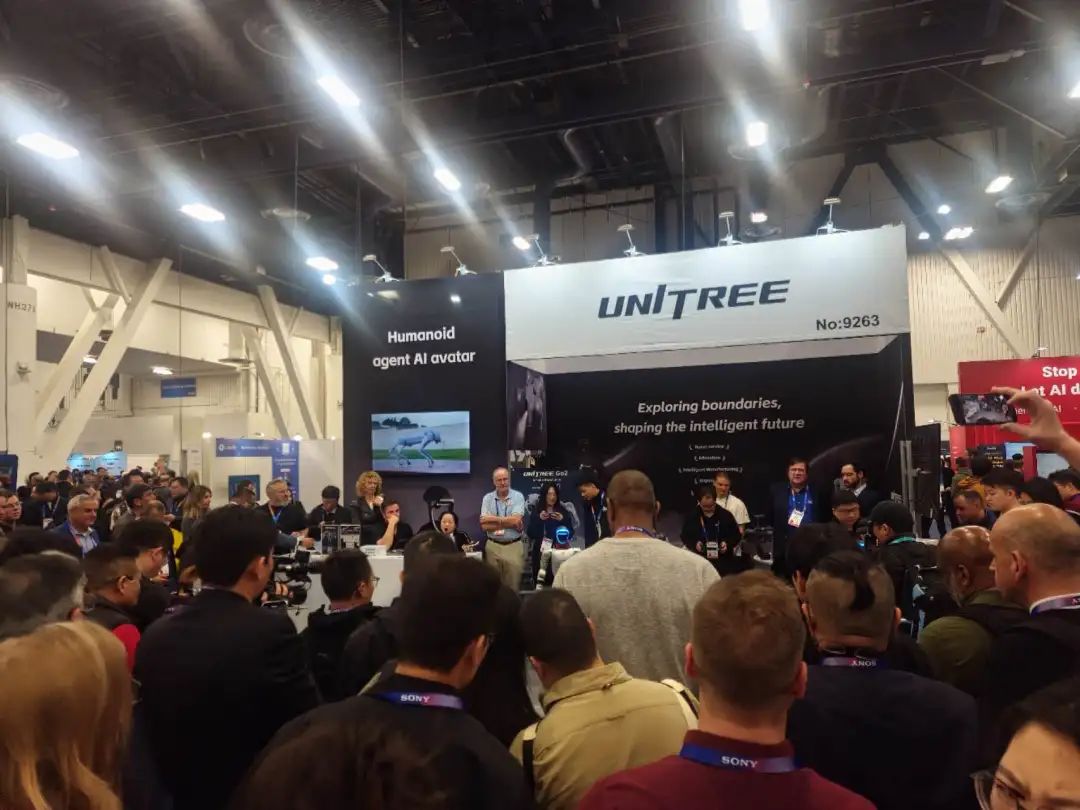

據第一財經1月9日報道,當地時間1月8日,在CES2025的展會現場,宇樹科技展臺的工作人員向記者說道,“我們帶來的所有樣機,都已經全部銷售出去了。”

每經編輯 程鵬

美國當地時間1月7日至10日,備受矚目的“2025國際消費類電子產品展覽會”(以下簡稱CES2025)在拉斯維加斯召開。

《每日經濟新聞》記者現場參展獲悉,本屆CES,AI(人工智能)依然是核心主題,可以說整個CES2025遍地是AI。各類軟硬件同臺角逐,激烈“對壘”。

據第一財經1月9日報道,當地時間1月8日,在CES2025的展會現場,宇樹科技展臺的工作人員向記者說道,“我們帶來的所有樣機,都已經全部銷售出去了。”

以上圖片來源:每經記者 楊卉 攝

以上圖片來源:每經記者 楊卉 攝

據第一財經,工作人員沒有透露海外市場的銷量情況,但稱宇樹四足機器人的全球市場占比達到60%-70%。記者了解到,目前在海外市場,機器狗的售價在2000美元(約合人民幣1.46萬元)起,機器人的售價16000美元(約合人民幣11.73萬元)起步。

中國機器狗廠商HengBot也在本次CES當中展出了旗下四足機器狗“哮天”。“前來詢問的客戶以北美地區的消費者為主,雖然還沒有正式對外發售,但我們已經收到了大約二三十位客戶的意向訂單。”對于還處在demo階段的廠商,CES也是一個直接面向客戶的試煉場,“我們會根據不同客戶的需求,提取共性,爭取上市之前再做一些產品迭代”。

當地時間1月8日,記者看到銀河通用、宇樹科技、速騰聚創等國內機器人廠商在CES現場收到了諸多海外客戶的詢問和體驗。不少國內機器人廠商告訴記者,本次在CES展出就是為了“刷臉”,獲得更多確定性訂單的同時,也為企業尋找新的海外落地場景打下基礎。

據每經此前報道,從資本市場近期表現看,人形機器人概念持續火熱,部分公司漲停連板。花旗全球洞察分析師指出,預計未來25年,人形機器人市場規模將達到驚人的7萬億美元。

人形機器人離我們的生活還有多遙遠,何時能“飛入尋常百姓家”?

近日,杭州宇樹科技有限公司創始人兼CEO王興興在接受《每日經濟新聞》記者采訪時表示,當下的最大瓶頸,包括人形機器人、四足機器人等,是基層AI在全球范圍內都沒有達到一個像初代GPT或者初代通用AI的能力,這也是目前整個行業最大的問題。

目前機器人本身,比如雙臂機器人或者工業機器人,如果加了AI以后產生的能效比人低,如速度比較慢、精度比較差、能干的活比較少,其實很難替代人在工業領域的價值,整個商業閉環沒法跑通。

如果機器人AI的能力能突破一個臨界點,工廠基本工序能跑起來了,而且效率比較高,價格也比較便宜,可以實現商業閉環并大規模推廣,我覺得是最有價值的。

當然,目前硬件方面也有些挑戰,比如硬件的機械臂負載能力不夠,精度不太夠,成本有點高,但這只是工程上的問題。

所以,最大的問題還是整個機器人AI沒有突破一個臨界點,目前在具身智能或者機器人AI這個領域,當下大家還覺得機器人有點笨拙,只能干一些固定的活,但我個人比較樂觀。再過三四年,不會超過五年,比如在工業或服務業,能有終端產品出現。

回到CES2025現場,據第一財經,除了人形機器人之外,機器狗、機器貓、陪伴機器人、可穿戴機器人等多種多樣的機器人類型也在CES2025中展出。不同國家的從業者也在探討,機器人如何走出展會,走向更多工業、工作、日常生活等場景。

開展前兩天,《每日經濟新聞》記者每日暴走萬步。記者在現場看到了各類不同的機器人及電子消費產品。

OLD WORLD LABS展位前,一名機器人在走來走去,向觀眾揮手,它也可以與人握手

圖片來源:每經記者 陳鵬麗 攝

美國一創業公司IntBot展示的人形機器人,它可以與觀眾對話互動,并做出相關肢體動作

美國一創業公司IntBot展示的人形機器人,它可以與觀眾對話互動,并做出相關肢體動作

圖片來源:每經記者 陳鵬麗 攝

IntBot展示的會搭積木的人形機器人

IntBot展示的會搭積木的人形機器人

圖片來源:每經記者 陳鵬麗 攝

會沖咖啡的機器人展位前,不少觀眾會選擇駐足,等待機器人沖的一杯咖啡

圖片來源:每經記者 陳鵬麗 攝

TCL發布的全球首款分體式AI陪伴機器人TCL Ai Me,憑借可愛外表吸粉無數

圖片來源:每經記者 陳鵬麗 攝

MAMMOTION的割草機器人

圖片來源:每經記者 陳鵬麗 攝

DREAME展出的泳池清潔機器人也相當吸睛

圖片來源:每經記者 陳鵬麗 攝

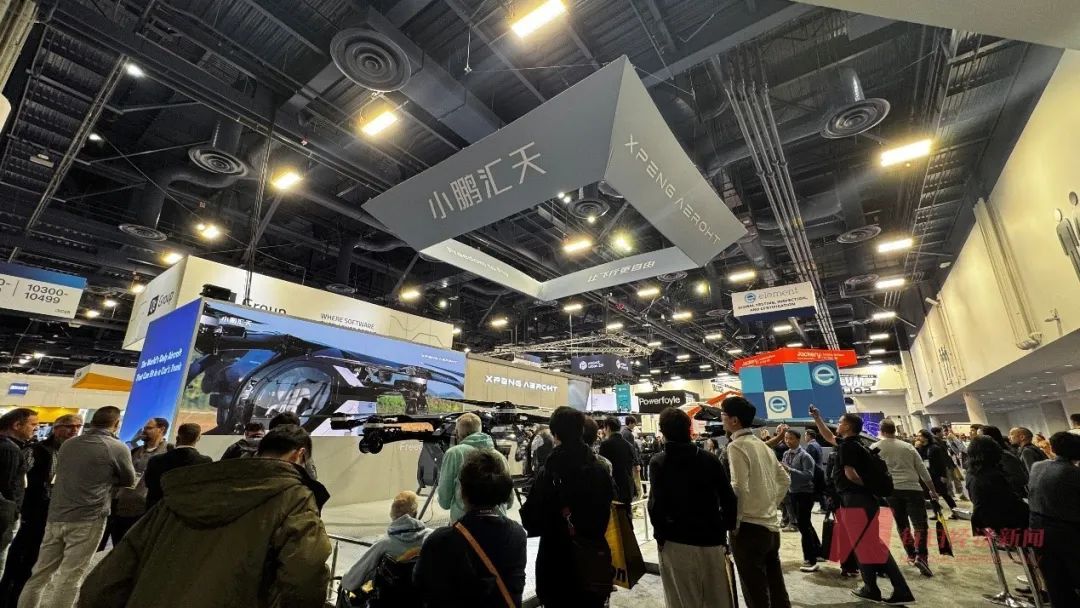

CES2025上,“低空經濟”吸引觀眾“打卡”。小鵬匯天展位上,人頭攢動

圖片來源:每經記者 陳鵬麗 攝

小鵬匯天展示的“陸地航母”分體式飛行汽車

圖片來源:每經記者 陳鵬麗 攝

TCL的AI眼鏡展區,每天都有觀眾“排長龍”等待體驗

圖片來源:每經記者 陳鵬麗 攝

LG推出的全球首款無線透明4K OLED電視——LG Signature OLED T

圖片來源:每經記者 陳鵬麗 攝

TCL華星展示的印刷OLED筆電屏

圖片來源:每經記者 陳鵬麗 攝

(每經記者楊卉、陳鵬麗對此文有幫助)

編輯|程鵬 杜波

校對|盧祥勇

封面圖片來源:每經記者 楊卉 攝

每日經濟新聞綜合自每經app(記者:楊卉、陳鵬麗、孔澤思)、第一財經(記者:劉佳、寧佳彥、喬心怡 )

如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。

未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經濟新聞APP