每日經濟新聞 2025-01-11 20:14:13

傳統商超的“人貨場”怎么改?歲末年初,永輝調改的操刀人王守誠介紹了永輝超市的心得:商品是最關鍵的,你把賣場裝修得再漂亮,商品沒有變,是沒有任何意義的;“去KA模式”化,不是擺放品牌方認為要推薦的東西,而是顧客喜歡的商品;永輝內部對調改門店成果的好壞有了一個獨特的評價指標——員工的狀態。

每經記者 黃海 每經編輯 文多

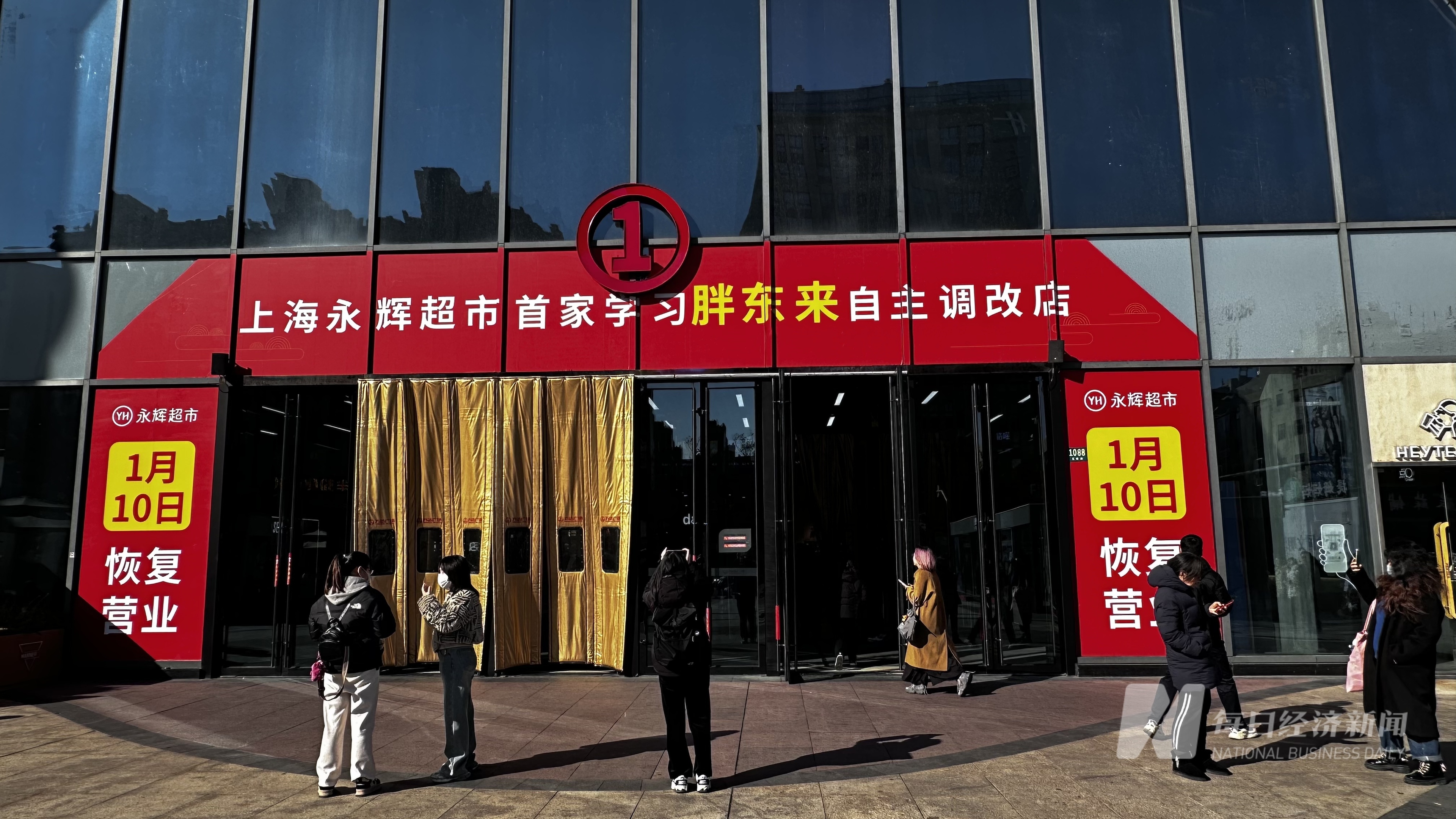

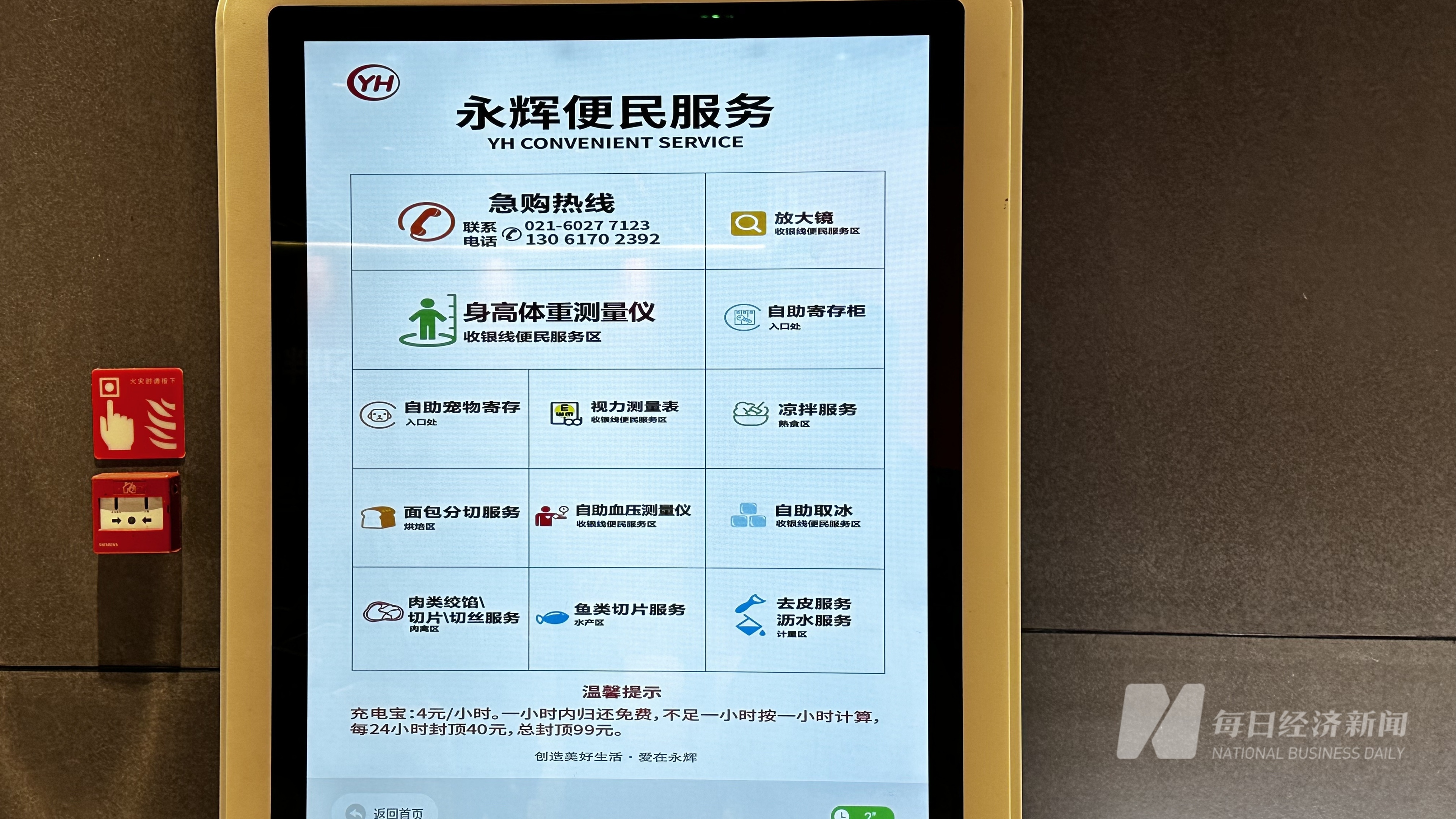

官宣拜師胖東來半年后,永輝超市學習“胖東來模式”的自主調改門店亮相上海。1月10日,位于上海金山萬達廣場的永輝超市恢復營業,從各類商品標簽到一系列便民服務的小巧思,門店設計已“胖東來”味十足。

自2024年5月接受胖東來幫扶并學習“胖東來模式”以來,永輝超市已在全國十余座城市相繼調改完成36家門店。在第一家門店鄭州信萬廣場門店恢復營業前,永輝超市在胖東來的指導下,曾給顧客寫了一封公開信。

圖片來源:“永輝超市小時達”抖音視頻截圖

公開信中,永輝超市坦言之前在企業管理和經營理念上存在不成熟之處,沒有給顧客帶來實實在在的商品、真誠的服務和舒適的賣場環境,也沒有為員工提供好的平臺,辜負了大家對永輝超市的信任。在業績上,2021年至2023年,永輝超市罕見錄得連續3年虧損。

金山萬達門店正式營業的前一日,永輝超市副總裁王守誠向提早來探店的媒體講起了半年來的調改心得。用他的話來概括,就是“解決了商品和人,其他都比較簡單”,可見“商品和人”的問題有多難解決。

作為永輝超市全國調改項目組負責人,在王守誠眼中,如今的永輝超市仍處在學習胖東來的初級階段。提及眼下的2025年,他說:“調改店一定是2025年整個公司最核心的一項工作。”至于更遠的以后,他重提內部定下的三年恢復健康、五年建立信任的目標,“一切還都需要時間”。

胖東來的傳奇能否復制?傳統商超的“人貨場”怎么改?歲末年初,《每日經濟新聞》記者與永輝調改的操刀人王守誠聊了聊。

圖片來源:每經記者 黃海 攝

“我們做零售,商品是最關鍵的,你把賣場裝修得再漂亮,商品沒有變,是沒有任何意義的。”1月9日下午,王守誠在接受媒體采訪時說道。

這不是王守誠第一次對外談起商品對超市的重要性,此前完成的幾十家調改門店中,商品的調整始終被擺在重要地位。調整的目標也很明確,結構上與胖東來類似,質量上向胖東來看齊。

金山門店沿襲了這一思路,商品依舊是“重中之重”。據了解,永輝超市店內原有的13358支(“支”是一些商家對最小存貨單位使用的量詞)商品中,有9418支單品被下架,又對應新增商品6753支。

以胖東來門店的商品結構作對比,金山門店調整后商品結構與胖東來門店商品結構的接近度為80%。與以往調改門店類似,總計3500平方米的門店內,永輝超市還為胖東來品牌商品、永輝優選品牌商品劃出專區。

商品調整的另一面,是永輝超市內部供應鏈運作的底層邏輯正在被重塑,這種重塑從形式到內容,甚至到利益分配。

王守誠舉了一個例子,當胖東來的一款產品賣得很好后,胖東來會去找工廠,再給工廠返利,要求對方按照胖東來的要求,超過國際標準去做,與之相反,永輝原來開發自有品牌時的理念是,當一個商品賣得很好,那就去多要利潤。“兩者邏輯完全相反。擠壓工廠的利潤還(想)要保持原來的品質,這其實很難的。”王守誠說道。

永輝超市想學胖東來一起帶動反向定制,讓整個供應鏈一起去做品質提升。但王守誠也坦言,永輝超市目前的自有品牌開發仍有提升空間。“自有品牌的開發應該是研究到了2026年春節的時候,顧客的消費趨勢和需求是怎么樣的。2024年,我們的自有品牌開發已經有了一定進步,但有些商品還是慢半拍。市場上有什么我們拿來用什么,但開發出來后,可能已經到了產品生命周期的中后期。”

消費者們鮮少了解到的事情是,不同于以往的貼牌產品,永輝如今力捧的自牌產品與胖東來之間的聯系相當密切。

巡店期間,王守誠拿起一瓶永輝自有品牌的桃汁介紹起來:“這一塊(自有品牌飲料區)產品基本上都是和‘東來老師’同一個工廠做的。現在如果工廠的產能夠,我們就按照(胖東來的標準)在東來老師的工廠去做研發生產;;如果說工廠產能不夠的話,我們就按照胖東來的產品標準,去找更合適的工廠。”

客觀來說,工廠產能總有上限。這種情況下,兩家又該如何劃分楚河漢界?

王守誠向記者坦言,其實雙方曾就自有品牌的事情展開過探討,胖東來希望永輝能慢慢把自有品牌能力建設起來,但是這需要一個過程。

“這個過程中,胖東來的自有品牌還是會支持過來??原則上有些商品胖東來有成熟的供應鏈,并且還有產能輸出,我們就一起去做。另一方面,我們更多的是希望也做一些差異化開發。我們希望我們自有品牌能夠穩穩當當地,一步一步地把商品去做好。而不是一下開發了太多的單品導致資源和品質跟不上。”

圖片來源:每經記者 黃海 攝

供應鏈邏輯變化的核心驅動因素之一,是整個零售行業從賣方向買方市場的轉向。“傳統KA模式(即重點客戶模式)是純賣方市場的產物,現在已經是買方市場了,這個產物已經到了末期。”談及傳統商超與品牌方的合作模式,王守誠如是說。

用更簡單的話來說,以往是品牌方決定消費者能在超市看到什么,如今則是消費者決定了什么樣的商品值得被擺上貨架。

整個行業的財富分配隨著話語權的讓渡而自發流動,一個典型的體現就是“去KA模式”化(是指改變原來的“KA模式”,不是去掉KA本身)。傳統KA模式與商業地產的盈利模型類似,只不過品牌方租賃的標的并非房屋而是貨架。供應商向商超支付進場費、貨架費等,很長一段時間內,傳統商超憑借這筆費用也可以過得相對滋潤。

但近幾年,隨著零售業態的迭代,幾乎所有的商超都在做一件事——去KA模式化,舍棄“收租”追求底價,來跟品牌方爭取定價權。

從時間上來看,永輝超市是最早嘗試去KA模式化的實體商超之一,但受制于整個消費行業供應鏈的慣性以及對傳統盈利模式的依賴,改革面臨的阻力巨大。這類問題并非永輝超市獨有,幾乎所有實體商超都經歷著相似的痛點。

轉變同樣出現在2024年。“到了2024年,東來哥(指于東來)推了我們一下。我們原來(改革)不夠徹底,很擔心去KA(模式)化的效果。因為原來永輝對后臺依賴還是蠻大的,畢竟不管產品能不能賣出去,我把商品堆在通道,把貨架塞滿,每個月都能收這些費用。但確實顧客越來越不喜歡這些商品,那些是品牌方認為要推薦的東西,不是顧客喜歡的商品。”

外界可以看到的是,在永輝超市調改后的門店內,開始出現大量印有永輝標志的品牌“聯名”產品。

“好的商品要有質價比,優質優價,不僅商品品質要好,價格上也要回歸商品價值本身,為此,我們的供應鏈正在推行裸價策略,加強后臺管控,確保在商品選擇、定價上擁有更多的主動權,通過我們的篩選和把關,把好商品提供給我們的消費者。”上海金山門店相關負責人表示。

但阻力依舊存在。“有些品牌方是很開放的,但有些品牌方,除了永輝以外,還有其他渠道也用KA方式在合作,不可能單獨為了永輝去改變合作方式,這個就需要靈活一些。”王守誠說。

隨著永輝門店調改的推進,王守誠也看到了一些新的趨勢,特別是當調改門店已經到30家店的時候,他發現永輝的品牌商、供應商也開始注意到裸價策略的益處。

“永輝調改千萬不能調成孤家寡人,和友商一起做這個事情,品牌方才好改變。如果只有一個永輝,撬動不了整個市場。現在各個城市很多友商都在做調改了,去KA(模式)化也比較好推進了。2024年解決不了的這些問題,2025年或許就能談得下來。”王守誠說。

圖片來源:每經記者 黃海 攝

“過去一段時間,行業一直在卷低價、卷規模、卷員工,這些過度的內卷其實對行業、消費者、企業員工都是一種傷害。”而永輝調改的另一個重點,就在員工。

復盤此前的經營失誤時,王守誠直言永輝對員工“忽略太多”,讓員工失去了主人翁的感覺。帶著團隊俯身下去推進調改之后,永輝內部對調改門店成果的好壞有了一個獨特的評價指標——員工的狀態。即一家店經營情況的好壞,從員工狀態就能窺見一二。

在永輝超市看來,員工的主人翁意識和工作積極性,是胖東來平均人效約為永輝超市3倍的核心秘訣之一。

關于二者門店員工的區別,有一個生動的例子:在胖東來的門店里,幾乎每個檔口都有專門提供給員工休息的凳子,讓員工在閑暇時可以勞逸結合。但在有些永輝超市調改門店中,有這樣的凳子,只是員工暫時還不敢坐。

長期以來的管理慣性想要轉變,仍需過程。王守誠打趣道:“要讓員工有主人翁意識,你又不給員工主人翁的待遇,那是不可能的。大家去看,哪家調改店入口迎賓員工能很大方自信地坐在凳子上的時候,哪怕是全國調改組負責人去了店里,人家都可以坐著,很禮貌地點頭打招呼,那這家店就成功了。”

與潛移默化的文化涵養相比,提高員工福利、為員工減負則是永輝當下可以直接著手去做的事。據了解,金山門店內,員工的工資平均增幅約30%,員工和儲備學員人數也有一定增長,一方面是為了保證門店員工平均日工作時長在8小時以內,讓員工更好地平衡工作與生活,另一方面也為上海后續的調改門店儲備人員。

今年春節,永輝會學著胖東來,給調改門店的員工們放一天假,這也是永輝超市歷史上第一次在春節期間閉店。那未來會不會和胖東來放的天數一樣多?王守誠說:“需要結合永輝的實際情況去做一些平衡,但是目標是兩年、三年以后達到一個更美好的狀態。”

為了給員工們減負,永輝的高層們也不再強關注調改店的銷售KPI(關鍵績效指標),門店開多久、經營到什么程度,一切均以員工的狀態為準。

“原來我們嘗試過,可是一旦定下KPI以后就容易走偏——賣場顧客進來多少也不會限流了,賣場員工很累也不會提前結束休息。”王守誠介紹,所以,現在管理層唯一的要求是不虧損。

與此同時,以往細碎緊迫的復盤節奏被簡化成兩個關鍵節點,3個月實現穩定以及6個月盡量跑通盈利模型。王守誠介紹,目前來看,調改門店在開業3個月以后基本是能進入穩定期的,有些較弱的團隊,則可能要6個月時間。

當員工逐漸成為企業的主人翁,永輝超市內部原本自上而下的權力流動也在逐漸松動。總部下令后,逐級響應的邏輯開始反轉。就比如眼下,各地本土經營團隊正在扮演著“調改門店計劃提出者”的主要角色。

“原來我們是從上往下提出規劃——次年要調改幾百家,再由下面去分解。現在則由各個經營團隊,結合自己團隊的能力,向上匯總次年能調改門店的情況。”王守誠說。

如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。

未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經濟新聞APP