四川新聞網 2025-01-11 19:42:22

資陽市安岳石窟圓覺洞內,三盞補光燈將石窟崖壁照得亮堂,兩位年輕人小心翼翼站在腳手架上,用相機記錄石刻造像的局部細節。他們采集的這組數字圖像,經專業技術人員處理后生成了高質量數據集。今年,由數據集支撐制作的8K3D文物電影,將在安岳石窟數字展示中心的球幕影院里,給觀眾帶來絕佳的視覺體驗。

在川東民居屋檐上“住”了上千年的開江瓦雕,以造型千姿百態的紋樣驚艷四方。今年,它們也將“走”下屋檐,借由大數據的力量,或作為精美工藝品扮美市民家裝,或作為瓦景裝飾點國風景觀,以新的業態傳播八方。

2025年1月,四川省推進國家文化數字化戰略實施方案實施兩年。這兩年來,數字化發展水平不及北上廣等發達地區的四川,跑在了前列:自主搭建國內省級層面最完備、最成體系化的文化大數據服務平臺之一,并在全國率先完成文化大數據“高速公路”基座建設。

四川實踐吸引了上海、廣東、福建、山東、湖北等10多個省市前來“取經”。在文化數字化這一賽道上,四川為什么能跑出“加速度”?又如何實現“長紅”?

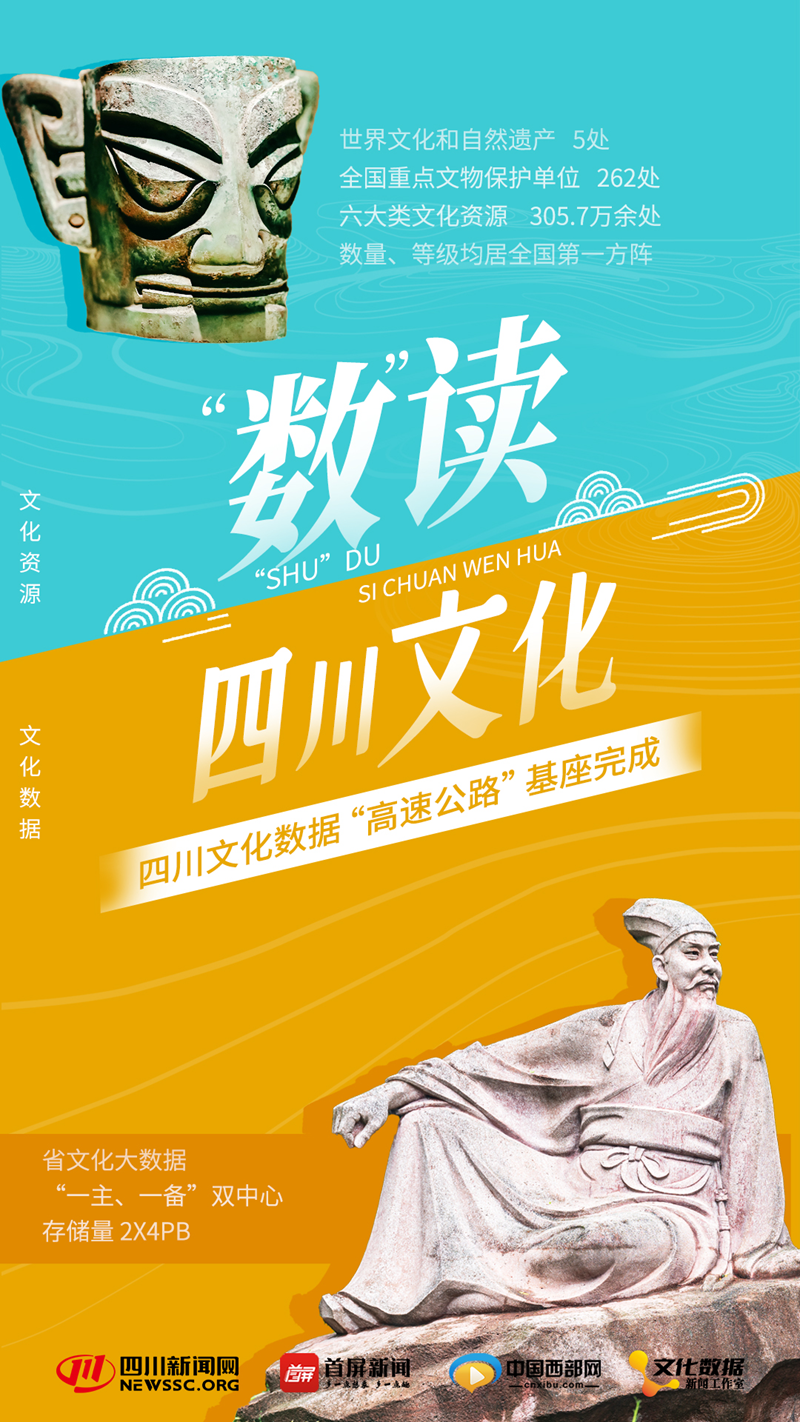

看基礎:信通網絡規模西部最大 文化資源數量全國第一

打開全國數字經濟發展“版圖”,四川是重要一極。

2019年10月,四川被確定為國家數字經濟創新發展試驗區。

2022年2月,我國“東數西算”工程全面啟動,國家算力樞紐節點落地成渝地區,四川肩負起了“東數”“西算”雙重任務。

落實國家賦予的“數字”重任,四川跑步進入數字經濟時代,并推動產業數字化轉型邁向縱深。

一組數據看四川“新基建”水平:同時擁有國家級超算、智算中心,開放數據資源超21萬個,算力網絡運載力綜合水平位居全國第四。全省5G基站達20.7萬個,千兆光網家庭覆蓋能力超過6500萬戶。已建成西部地區規模最大、技術領先的信息通訊網絡。

另一組數據曬四川文化“家底”:5處世界文化和自然遺產,262處全國重點文物保護單位,非物質文化遺產、文物、地方戲曲劇種等六大類文化資源305.74萬處。數量和質量居全國第一。

可見,數字+文化,于四川而言,便是強強聯手。

《關于推進實施國家文化數字化戰略的意見》強調了“中央主導,地方主責”,并明確“尊重基層首創精神,調動各方面積極性”。這無疑給了四川更大的發揮空間。

心里有“數”的四川,第一時間編制了實施方案并廣泛征求意見。2022年12月29日,推進國家文化數字化戰略的四川版實施方案正式出臺。其中一項重要任務便是建設全省一體化數據體系、建設文化數據交互平臺。文化數字產業要強,必須匹配強有力的基礎。而一體系、一平臺,便是最有力的支撐。四川深諳其中的“要害”。

看成果:四川文化大數據體系省市縣三級貫通

建體系、搭平臺,并非易事。難的不是技術,而是融合。

從全國來看,中華文化數據庫的關聯匯入和開放共享,尚處于起步階段。國內率先啟動文化大數據體系、平臺建設的省市,都在思考同一個問題:怎么有效地將分散的數據匯聚到一起,數據資源如何與產業聯動?

在推進國家文化數字化戰略的四川版實施意見里,四川創新性地提出“融合共建”理念。

理念指引,行動發力。2023年5月,由四川新傳媒集團有限公司牽頭,并聯合六家省屬文化企業(單位)共同成立四川省文化大數據有限責任公司(以下簡稱“省文化大數據公司”),承擔四川省文化大數據中心及四川省文化數據服務平臺的建設運營。此舉被認為是四川推進文化數字化的一次融合創新性實踐。

成立僅半年,省文化大數據公司便建設完成省文化大數據中心及省文化數據服務平臺,“文數四川”融合客戶端系統內測上線。這意味著四川文化大數據體系省市縣三級貫通這幢“大樓”的地基搭建完成。

不過,由于四川數據資源分散,各方目標訴求不一致等原因,一些地方、文化機構積極性不高,數據歸集難。

自2023年起,省委宣傳部組建工作專班,跑遍了21個市(州)及縣(區、市),面對面宣貫四川版實施方案。省文化大數據公司做了數十場路演,展示現有平臺的各項功能、優勢。

“落實國家文化數字化戰略要求,各地、各文化按照‘物理分布、邏輯關聯’的原則,通過底層關聯服務引擎和應用軟件,按照統一標準匯集融入中華文化數據庫,且不改變文化數據的所有權和保管權。”省文化大數據公司董事長陳曉鵬認為,這項創新性做法真正打消了大家的顧慮。他現場參與了大部分的宣貫和路演活動,“發現大家的認識慢慢地統一在了一起,融合的腳步加快了。”

截至目前,全省16個省直宣傳文化部門已入駐“文數四川”,21個市(州)、170個縣(市、區)開設站點,初步打開了數據匯聚通道。

與此同時,省文化大數據公司還在成都、雅安設立了“一主一備”兩個數據中心,單中心算力接近4000vCPU,具備2X4PB存儲量,以滿足未來2年的數據需求。

“文數四川”融合客戶端入駐開號及站點開設情況(數據來源:四川省文化大數據有限責任公司)

看目標:在全國率先建成覆蓋全省一體化文化大數據體系

實際上,讓各地、各文化部門真正放下“包袱”融入文化大數據建設,還有“同一系統全省免費”原則,這亦是“融合共建”理念的落地。

眾所周知,建設文化大數據中心及服務平臺,投入不菲。為了節約成本,在文化大數據省域中心建設中,省文化大數據公司選擇了一條艱難的自主研發之路。“推進文化數字化,平臺建設不能‘拿來主義’。要搭建一個自主研發、安全可控的系統平臺。”陳曉鵬說道,“這條自研之路雖難,但能更好地匹配與實際需求相適應功能模塊,且在后續更新迭代中持續節約運營成本。”

經過兩期建設,省文化大數據中心已具備17個業務模塊、4個中臺模塊。這意味著,四川省文化大數據“高速公路”基座已完成。有了這一支撐,市縣兩級構建文化大數據中心就更容易了。為了減少各地重復建設,避免分散投入、單打獨斗,省文化大數據中心將整套文化大數據服務軟件免費開放給市縣兩級,部署數據服務平臺,大幅降低了市縣的建設成本。

瀘州是四川首批運用全省統一技術底座,本地化部署文化大數據服務平臺的城市。2024年上線的“一瀘有你”文化大數據融合客戶端,圍繞瀘州獨特的民風民俗,實施數字傳播和品牌營銷,打通文化遺產垂類文化“元”數據治理鏈條,打造紅色文化、長江文化、白酒文化、康養文化四大特色文化IP,講好文化故事,傳承文化基因。

截至2024年底,已有18個市(州)初步搭建了市級文化大數據中心、部署數據服務平臺,9家省直宣傳文化單位及3家高校職校部署數據服務平臺。省中心匯聚近1PB文化資源數據。

“省下來的錢將花在更多‘刀刃’上。比如,用以提高計算能力、構建人工智能大模型等,以增強文化大數據產業‘造血’能力。”陳曉鵬說道。

搶占有利之“勢”。今年,四川將在全國范圍內率先基本建成覆蓋全省的一體化文化大數據體系。21個市(州)、50%縣(市、區)啟動文化數據資源關聯匯入四川省中華文化數據庫。

看轉化:構建高質量數據集打造文化數字IP

依托這套體系及數據平臺,分散在四川各大博物館、圖書館、文化館、文物保護單位等地的文化資源,將打破地域、行業限制,集中匯聚成為數據資源。

數據資源怎么用,創造更大商業價值?全國各地都在探索。四川瞄準文化數字IP的打造,確定重要方向——構建高質量數據集。

開江瓦雕為文化數字IP運營打了個“樣”。長期致力于中國瓦窯研究的四川大學工程設計研究院文博設計院執行院長戚江,曾帶領團隊采集了開江瓦雕的傳統紋樣數據,并研究分析其技法,進行藝術化應用表達。團隊計劃,一方面通過打造開江瓦雕藝術村,打響“中國瓦雕紋樣第一村”名片;另一方面名通過構建瓦雕紋樣高質量數據集,開發更多產業場景。“數據集不僅促進了非遺瓦雕的傳承保護,更可延展至瓦雕裝置藝術、古建筑裝飾材料、瓦景裝置市場,賦能開江縣域經濟轉型發展。”戚江對此產業前景充滿信心。

今年,省文化大數據公司將依托地方重點文化產業項目,深度挖掘優秀文化資源,推動一系列高質量數據集及語料庫的構建。陳曉鵬表示,四川各地正在積極建設各具特色的高質量數據集。其中,自貢中華彩燈、南充大木偶、安岳石窟、樂山大佛、“兩長文化”瀘州段及瀘州歷史文化遺產名錄庫已走在了前列。

在他看來,人工智能與文化大數據的深度融合,是下一步發展的重要驅動力,尤其是AIGC(生成式人工智能)在文化數字化建設上的運用,將給數據應用及消費場景創新創造無限可能。

電子科技大學公共管理學院數字文化與傳媒研究中心主任、博士生導師謝梅同樣認為,“文化大數據的鏈接范圍是無界的,其背后的產值無法估量”。聚焦數據要素X文化,她建議:政府部門建立數字文化產業的政策績效評估體系,以確保政策執行的實效性、針對性和有效性;同時要構建滿足相關產業需要的人才培養體系,比如在大學設置數字技術與文化遺產保護的交叉學科,尤其要發揮重點大學在數字文化創意人才培養上的引領作用。此外,還要更加注重知識產權保護。

業界認為,2025年至2035年,是文化數字化發展的“黃金十年”。文化大數據體系營造的這套生態系統,將深度借力大數據、激活文化數據資產,形成生態閉環,最終實現文化產業的升級與再造。

總策劃 方埜

策劃 田雪皎

記者 何文宗 陳淋 戴璐嶺 劉佳慧

攝影剪輯 俞文晶

美編 代紅

四川新聞網文化數據新聞工作室出品

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經濟新聞APP