每日經濟新聞 2025-02-04 19:48:20

無論是市場規模還是床位數據,都顯示銀發經濟中的養老院市場處于正向增長態勢。養老院業內人士就介紹說:“我在這行也干了很多年,隨著‘60后’進入老年,養老觀念逐漸轉變,機構養老接受度在提高。”記者實地探訪養老機構時也發現,中國養老產業處于起步階段,正迎來黃金發展期。

每經記者 胥帥 每經編輯 文多

曾經,81歲的陳婆婆對養老院充滿抗拒,覺得進養老院是“等死”,如今卻在養老社區里感受到家一般的溫暖。

一邊是傳統觀念對養老院的抵觸,一邊是養老產業發展帶來的新變化,中國銀發經濟和養老社區正處在這樣的矛盾與變革之中。

1月中下旬,《每日經濟新聞》記者實地探訪養老機構發現,中國養老產業處于起步階段,正迎來黃金發展期。不過,行業目前也面臨供需不匹配、成本高、觀念滯后等挑戰。未來需通過政策支持、智能化轉型和老人觀念轉變,推動產業健康發展。

陳婆婆今年已經81歲了,盡管年過八旬,她的身子骨還挺硬朗。在養老社區待了3年半時間,陳婆婆的“一日三餐”和業余活動都很規律。

然而在3年前,她極力反對送自己去養老院,因為“(進養老院)就是送進去‘等死’”。對于她的兒子而言,是否將母親送進養老院也是一個十分矛盾的選擇。

3年前,陳婆婆的愛人在重慶去世了。少了老伴兒,陳婆婆的身體狀態和精神狀態都很差,基本處于半臥床狀態。她的兒子和兒媳都在成都的企業上班,與老人相隔兩地。為了照顧陳婆婆,她53歲的兒子基本上每天都要在成都和重慶之間來回——兩座城市間相隔約300公里。

時間一久,陳婆婆的兒子也有點吃不消。當時她的孫子正處于初三,是“初升高”的關鍵節點,“上有老下有小”的壓力對陳婆婆的兒子來說已達極致。終于有一天,母子倆還是回到了進不進養老院的問題上,陳婆婆這次選擇了妥協。

“我來的時候,整個人心情和身體都很差,非常糟糕。”陳婆婆到現在都記得第一次進入養老社區的場景——萬念俱灰地呆坐在床邊,腦子里就是“等死”兩個字。現在呢,她紅光滿臉,與當時的生活狀態判若云泥。

當代養老院 圖片來源:每經記者 胥帥 攝

在部分老年人的觀念中,被子女送進養老院是非常不好的一件事。椿萱茂·珉灣長者社區的董院長已接觸養老產業很多年,他發現這一觀念在很多老人心中根深蒂固。他回憶道:“我們進社區宣傳的時候遇到過,很多老人家會討論,進養老院就是子女不孝順,不盡孝道的表現。”

另一方面,陳婆婆自己常在新聞中看到“這里的養老院不好,那里養老院又虐待老人”。加上自己實地走訪后,她認為養老院里有的地方確實不盡如人意。“除了有吃的和住的,沒有人能說話,很孤獨。”陳婆婆覺得。

陳婆婆現在改變想法了嗎?

《每日經濟新聞》記者注意到,隨著養老產業的發展,現在的養老院也進行了細分,不只是“管吃管住”。

1月19日,記者來到陳婆婆入住的、位于成都西三環路附近的椿萱茂·珉灣長者社區(以下簡稱長者社區),這是由酒店改造的養老院,主打高端。以餐食為例,長者社區一日三餐十分豐富,午餐包括了醬油雞、紅燒肉、姜鴨絲等主菜,還有蔬菜、點心和例湯。

養老院的三餐配置 圖片來源:每經記者 胥帥 攝

據現場工作人員介紹,長者社區每天都會公布菜單,且一周不重樣。活動空間包括麻將房、棋牌室等。養老機構也會定期組織活動,比如這一周是拍老年人的全家福藝術照。另外,還有一層是專門為阿爾茨海默病患者等失能老人而設。

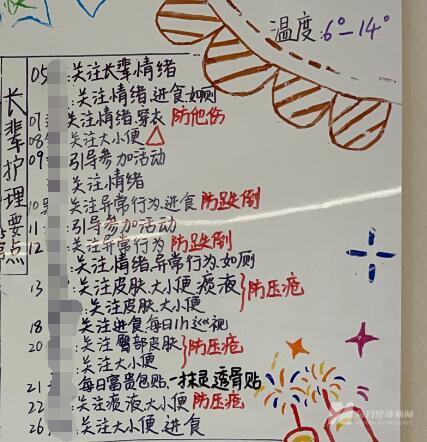

在大廳白板處,工作人員寫了26條標準化的工作指引,包括關注老人進食、引導老人參加活動等。記者去的這一天,養老院組織的活動是打球,據現場工作人員介紹,這主要是為了讓老人活動四肢關節。

陳婆婆的觀念轉變,并非個例。

“我在這行也干了很多年,隨著‘60后’進入老年,養老觀念逐漸轉變,機構養老接受度在提高。”董院長介紹,2013年后,政策鼓勵民間資金進入養老產業,之后險資等資金率先布局高端養老社區。《每日經濟新聞》記者注意到,高端養老社區屬于中國銀發經濟的組成部分,目前已經有很大的規模。

數據顯示,2023年中國銀發經濟規模在7.1萬億元左右,約占GDP的6%。根據行業預測,2024年中國銀發經濟市場規模將達到8萬億元,2025年達到9萬億元。據《中國銀發經濟發展報告2024》預測,到2035年,在高增長方案下,銀發經濟規模將達到51萬億元,占GDP的25.5%;中等增長方案下,同期銀發經濟規模預計為45.35萬億元,占GDP的22.67%;低增長方案下,同期銀發經濟規模將達到40.34萬億元,占GDP的20.17%。另據民政部數據,截至2022年底,全國共有各類養老機構和設施38.7萬個,養老床位合計829.4萬張。其中注冊登記的養老機構4.1萬個,比上年增長1.6%,床位518.3萬張,比上年增長2.9%。

不難發現,無論是市場規模還是床位數據,銀發經濟中的養老院市場都處于正向增長態勢。

我國老年人大多都在居家和社區養老,形成了“9073”的格局:90%左右的老年人都在居家養老,7%左右的老人依托社區支持養老,3%的老年人入住機構養老。

養老院的白板上寫著對各位老人的護理要點 圖片來源:每經記者 胥帥 攝

董院長介紹:中國的養老方式目前以居家養老為主,其特點是上門服務,老人居家接受護理;社區養老主要由政府主導,企業參與,通過建立長者食堂、養老服務中心等,提供活動與醫療支持;機構養老方式近年由民營養老機構主導,其中的高端養老市場由房地產、保險等方面的大型企業占據。

據悉,機構養老的特點有三個:公辦與民辦并存,中高端機構稀缺,資金投入大。

最近一段時間,國家和地方出臺多個政策,鼓勵發展銀發經濟。在董院長看來,這些好的政策對養老產業起到了很大的鼓舞和促進作用,他也在關注產業政策的落地。他認為現在養老行業存在的問題包括:普惠型機構床位緊張、高端機構價格高、老人收入與需求不匹配。

就上述“老人收入與需求不匹配”問題,董院長進一步闡述道,對于一般的老人來講,其實也在追求一種“性價比”的服務,但現狀是容易出現需求和供給之間的落差,導致床位入住率不夠高。他舉例說,一些發達地區,如珠三角、長三角,高端養老社區發展較快,但出現了收費高與老人收入低的矛盾。欠發達地區以小型機構為主,高端養老社區難以發展,更多采用了輕資產模式運營——如代運營、加盟。

“床位入住率不高,養老機構的盈利能力就會遇到考驗。”董院長表示,一般養老機構的租金與人力成本占運營成本的80%,導致利潤率低(約15%)。運營比較好的養老機構,利潤率可以達到15%,但大多數都是持續虧損狀態。另外養老產業還存在護理人員流動性大,專業培訓不足,行業吸引力低等問題。

養老機構的發展程度也會影響產業鏈的培育。比如政策提出打造智慧健康養老新業態,推進智能設備在養老場景中的應用。對此,董院長表示,未來的養老產業要走向智能化與科技化,將更多依賴智能設備,降低成本并提高效率。但由于產業鏈不完善,智能化設備依賴進口,成本也高。

對于上述問題,董院長希望:一是政策加大補貼力度,提高運營補貼,降低租金壓力;二是支持國產適老化設備研發,降低成本;三是希望政府部門加強宣傳,改變傳統養老觀念,提高機構養老接受度。總的來說,未來需通過政策支持、智能化轉型和觀念轉變,推動產業健康發展。

如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。

未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經濟新聞APP