每日經濟新聞 2025-02-06 18:58:16

近日,“電動汽車教父”安迪·帕爾默接受《每日經濟新聞》記者專訪,就電動汽車發展發表諸多觀點。他表示,中國電動汽車的繁榮是深謀遠慮的“超車”,其經驗促使他開發純電動汽車;未來無人駕駛出租車將挑戰傳統汽車保有模式;補貼不應成為長期計劃,關稅保護會讓企業“虛胖”;科技公司入局造車可加強高端、豪華品牌打造;建議中國電動汽車公司來英國建廠復制豐田成功之道;日產和本田合并是個錯誤,沒有太大協同效應;20年后可能只有20家企業存活下來。

每經記者 岳楚鵬 每經編輯 蘭素英

安迪·帕爾默(Andy Palmer)擔任日產首席運營官時,一手主導開發了世界首款量產純電動汽車——日產聆風(Nissan Leaf)。他因此得名“電動汽車教父”。他還曾擔任阿斯頓·馬丁的CEO,帶領這一百年品牌進行電氣化轉型。

近日,安迪·帕爾默(Andy Palmer)接受了《每日經濟新聞》記者的專訪。

談及中國電動汽車的繁榮,帕爾默表示,這是一場深謀遠慮的“超車”,中國經驗也是促使他開發純電動汽車的主要因素。同時,他對每經記者稱,未來無人駕駛出租車將對傳統的汽車保有模式構成挑戰。

當被問到特朗普計劃對進口到美國的汽車征收關稅時,帕爾默評價稱,關稅保護是一個大錯誤,會讓產業變得沒有競爭力,(被保護企業)會變得像一個老年人,一天比一天虛胖。

NBD:現在業界普遍都在追逐無人駕駛出租車(Robotaxi)和自動駕駛技術,您怎么看?

帕爾默:無人駕駛出租車無疑將在城市和城區變得普遍。它們有潛力大幅減少交通擁堵、降低排放,并使出行更便捷。隨著這些服務變得更加普遍,傳統的汽車保有模式也將受到挑戰——如果能在幾分鐘內召到一輛無人駕駛汽車,那用戶也會質疑,他們是否還需要私家車。

對于傳統汽車制造商來說,無人駕駛出租車的興起既是機會,也是警鐘。僅僅制造出色的汽車是不夠的,制造商必須演變成移動解決方案提供者,戰略合作伙伴關系和技術投資將至關重要。那些將自動駕駛和共享出行視為威脅的人將面臨被淘汰的風險。

至于自動駕駛技術,業內已經討論很久了,現在這方面的進展正在加速。它關乎整個移動生態系統的轉變,從汽車的設計方式到共享方式。但重點在于將電氣化與自動化結合起來,創建更清潔、更高效的交通網絡,這將從根本上改變我們規劃城市和移動的方式。

我們正在見證一個新的汽車時代。在這個時代中,軟件和AI對于汽車是非常重要的,就和曾經的引擎一樣。從長遠來看,(自動駕駛汽車的)成功將取決于高級技術與日常實用性之間的平衡:不僅技術上要令人印象深刻,還要無縫融入我們的日常生活。

圖片來源:AI生成

NBD:特朗普之前簽署了一項名為“釋放美國能源”的行政令,指示聯邦機構立即暫停用于推動汽車行業電動化的撥款,包括為電動汽車充電樁建設提供資金支持。特朗普還希望終止電動汽車補貼和激勵措施,并提高對進口到美國的外國車輛的關稅。您認為這些政策的實施將對全球電動汽車市場產生什么影響?

帕爾默:其實不僅是特朗普,歐盟也提過類似觀點。

在補貼問題上,我比較認同馬斯克的觀點。我認為,電動汽車應該盡快擺脫補貼。汽車制造完全是規模經濟,規模帶來產量,然后帶動成本降低,繼而創造利潤。馬斯克實現了電動汽車的規模發展,可能現在他已經不再需要補貼了,我認為這是正確的做法。中國的電動汽車也具備了規模優勢,而西方汽車公司拖延太久,產量很小,成本基數也比中國高,因為中國的成本已經具備了規模優勢。

也許,在非常短的時間內,某些補貼是必要的,可以推動發展,但這不應該是長期計劃。

至于關稅,我認為這(指關稅保護)是一個大錯誤。歷史表明,關稅可以作為戰略談判的一部分來使用。如果把關稅作為保護手段,會讓產業變得沒有競爭力,因為企業不再與全球市場的其他公司競爭,不再在全球市場擴大規模。(被保護企業)會變得像一個老年人,一天比一天虛胖。

因此,我對(英國)政府的建議是,我們應該保持開放,應該與中國進行談判,并邀請中國制造商在英國建立工廠。

NBD: 小米和華為這樣的中國科技巨頭已進入電動汽車市場。您怎么看待科技公司進入電動汽車市場這一現象?

帕爾默: 我在汽車行業工作了接近46年。汽車之前一直是一個狹窄的行業。大約15年前,即剛開始開發日產聆風那段時間,我發現,繼續保持狹隘的定義是行不通的,汽車行業需要與其他領域的連接,例如手機網絡等,需要與行業外的互動,也需要來自行業外的影響。那時候,我已經意識到汽車必須改變。

科技公司的入局將對汽車產業產生巨大影響。但科技公司要真正成為汽車公司是非常困難的,像蘋果和谷歌都失敗了。

但特斯拉把許多行業融合在一起,成功將AI整合進來,某種程度上成功地整合了自動駕駛能力,正在嘗試通過無人駕駛出租車做一些嘗試。傳統汽車公司和新興科技公司可以參考這種模式,進行合作。合作的模式很多,如收購和合并等。

另外,華為在這方面的工作也令人矚目,特別是AI整合。中美兩國在AI領域一直走在前沿。汽車是AI的載體,可能還是最具吸引力的載體。

如果傳統汽車公司和科技公司能夠盡快合作,能更快創造出競爭優勢。中國在AI領域的發展極為迅速,而在制造領域,不管是質量還是技術上都有很強優勢。不過,我認為,中國(公司)在車輛的駕駛、操控、噪音與振動,以及品牌管理方面都還有提升空間。

目前,中國制造了很多高質量且成本低廉的汽車,在此之外,還需要加強高端和豪華品牌的打造。蔚來(NIO)的嘗試算是一個起點。我們需要更多這樣的品牌,低價不是唯一的工具,定價也是一種策略,而這需要品牌的強吸引力作為底氣。這點是中國應該加強的。

我擔任阿斯頓·馬丁CEO時,和很多中國公司進行過很多次對話,他們都表示,我們可以在中國生產10萬輛阿斯頓·馬丁。我告訴他們,他們不了解奢侈品。

我們不應該生產10萬輛,而是1萬輛,因為稀缺性很重要,稀缺性創造欲望,欲望帶來需求,需求再推動價格,這就是經濟學中最基本的供需原理。中國已經成為低成本、高產量的專家,但汽車產業還應該有高成本、低產量的模式,這也是中國企業必須考慮的。

阿斯頓·馬丁 圖片來源:受訪者供圖

NBD:您之前提到,中國電動汽車企業在全球市場上成為了強有力的競爭者。您為什么這么說?

帕爾默:我對中國的最大欽佩來自于我在東風汽車董事會任職時的經歷。

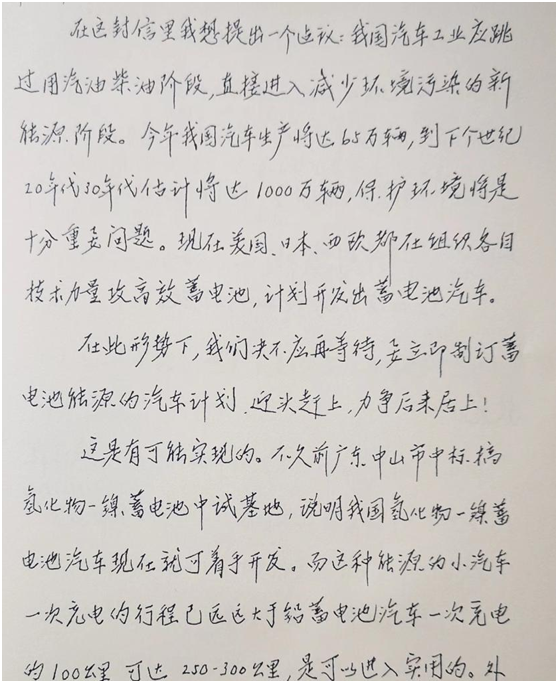

早在20世紀90年代初期,中國政府就提出了一項引領新能源車領域的戰略(1992年,錢學森院士就建議跳過汽油柴油階段,直接發展新能源汽車:要立即制定蓄電池能源的汽車計劃,迎頭趕上,力爭后來居上!“八五”期間,國家重點科技攻關項目中就包含了 “電動汽車關鍵技術研究”)。

1992年8月22日,錢學森寫信,探討汽車工業。圖片來源:《錢學森書信選》

我第一次接觸這個愿景是在2002年,當時我加入了東風汽車的董事會。作為唯一的非中國籍、非日本籍的董事,我對中國政府的規劃以及汽車戰略有了深刻了解,這個戰略的目標是通過新能源車超越西方。

通過這個計劃,首先與西方公司合資,學習如何制造汽車,帶來先進的技術,打造本土品牌。然后本土品牌逐步成長,最終走向出口和國際化,甚至全球化。

最讓我欽佩的是,從1992年到今天,中國在通過工業戰略促進發展方面保持了一致的理解,尤其是在電池產業、鋼鐵和鋁業的互動,以及整個協調運作方面,(這個過程)就像是一場高度復雜且協調性強的舞蹈。

NBD:是什么因素促使您最終完全擁抱電動汽車的理念?

帕爾默: 我第一次接觸電動汽車是在2001年。當時我負責日產的輕型商用車,還有一款只在加州合規的電動汽車。這款電動汽車銷量不高,但讓我深入了解了電動汽車技術。后來,日產內部希望模仿豐田普銳斯推出類似車型。但我認為,如果僅靠模仿,我們永遠無法超越豐田。

因此,我開始思考如何借鑒中國經驗,選擇跳躍式創新——純電動。最終,我們于2010年推出了日產聆風,這不僅是技術創新,還推動了純電動汽車和增程電動汽車的市場增長。這個決策當時被視為瘋狂,但現在證明是成功的。

有一段時間,同事們一直拿我開玩笑,他們覺得花40億美元開發日產聆風,不如直接投到太平洋。但現在證明這個決策是正確的。

日產聆風 圖片來源:Wiki

NBD:對于想要贏下歐洲市場的中國電動汽車公司,您有什么建議嗎?

帕爾默:來英國建廠,這點可以從歷史經驗來談。

20世紀80年代,油價大幅上漲,傳統的西方汽車公司制造的是大型汽車,而日本汽車在技術上有優勢,生產的是小型、節能的汽車。面對美國和歐洲市場設置的障礙,日本企業選擇在當地建廠,豐田因而成為了世界上最大的汽車公司。

加強研究和學習才是中國保持汽車產業動力的方法,不僅要在全球提升全球化能力,還要將生產全球化。所以,來吧,來英國建廠吧。

NBD: 之前日產和本田宣布要合并,但最新消息顯示,因在統合比例等關鍵條件上未能達成一致,雙方已終止合并談判并決定放棄整合計劃。您能否從戰略價值方面來談談汽車行業的合并?

帕爾默: 我認為,日產和本田的合并可能是一個錯誤。兩家公司非常相似,日產和本田都是日本公司,擁有相同的品牌價值,生產類似的車型,面向相似的市場。這兩家公司之間沒有太多的協同效應,最終只會是互相吞噬。

它們本來就存在競爭關系,合并之后就變成了“1+1=1”的局面。真正的合作應該是“1+1=3”。換句話說,本田會將日產吃干抹凈,日產最終將只是作為一個品牌存在。

而雷諾和日產的合作潛力是“1+1=2”或“2.5”,因為它們是不同類型的公司,面對的是不同的市場,雷諾在歐洲占主導地位,而日產則在中國和美國更為強勢。所以,(兩者)存在協同效應。

如果是汽車公司與科技公司合作,例如騰訊與日產合作,1+1可能等于3。雙方的合作有風險,文化差異可能會毀掉雙方,但也可能帶來巨大的回報。我相信,這種合作模式最終會對行業更加有利。相反,兩家非常相似的公司合并,更多的是一種防御性選擇。

圖片來源:視覺中國

NBD: 展望未來十年,您覺得電動汽車將有哪些進展?哪些公司或領域會塑造電動汽車市場?

帕爾默:2000年代初,全球有20家大汽車公司。如今也有許多新公司相繼出現。但20年后,可能只有20家企業存活下來。我認為,特斯拉在20年后還會存在,可能還會看到吉利和蔚來。

從技術層面上來講,電池技術將會有很大的進步。我認為,有兩條路徑特別有前景:一是通過固態電池實現高能量密度,探索從NMC(鎳錳鈷)到半固態電池的過渡;另一條是低成本技術,可能涉及LFP(磷酸鐵鋰)衍生物或鈉離子技術。這兩條路徑可以與電池冷卻和電子控制方面的進展結合起來,這將是非常值得關注的。

目前,關于汽車行業的未來技術路徑存在諸多爭論,特別是在一些特定領域。盡管電動汽車在熱力學上具有優勢,但能否成為所有領域的絕對贏家仍不明確。在一些領域,合成燃料仍有用武之地。我認為,汽車制造商目前應全力推進電動汽車的發展,同時保持開放的思維,探索氫氣燃燒、合成燃料和燃料電池技術在豪車、卡車和貨車等特定車型上的應用潛力。

記者|岳楚鵬

編輯|蘭素英

視覺|蔡沛君

排版|蘭素英

如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。

未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經濟新聞APP