每日經濟新聞 2025-02-11 22:03:55

近日,《上海市老年人助醫陪診服務試點方案》發布,旨在規范陪診行業的發展。該方案指出,陪診師需經過培訓,運用健康衛生和護理知識協助老年患者就醫。然而,陪診師尚未被列入國家職業分類大典,目前不是法定職業。《每日經濟新聞》記者調查發現,陪診市場主要集中在一線城市,有陪診師稱95%的客戶是年輕人。部分公司已與金融“大廠”合作,搶占高端市場,而中低端市場則以“三無”兼職人員為主。

每經記者 林姿辰 每經編輯 張海妮

說到陪診師,你腦海中閃現的可能是一位幫助高齡老人完成掛號、繳費等煩瑣手續的跑動的身影,但其實陪診師的客戶大多是年輕人。很多人習慣把掛號、檢查報告拿取、資料報告整理等工作全部交給陪診師處理,自己只需要到現場看病即可。

《每日經濟新聞》記者調查發現,國內的陪診市場興起不久,一線城市的需求旺盛。目前,已有陪診公司與金融“大廠”合作,搶占高端市場。而中低端市場則以無醫學背景、無從業資質、無簽約公司的“三無”兼職人員居多,由于缺乏統一的職業定義、服務標準、定價標準,行業正處于“混戰”中。

近日,《上海市老年人助醫陪診服務試點方案》(以下簡稱方案)印發,該方案提到要在部分區域開展老年人助醫陪診服務試點,探索陪診服務流程、收費機制和監管舉措,總結提煉相關工作規范標準。

根據方案,陪診師是指經過一定時長的培訓,運用基本健康衛生和護理知識等相關技能,陪同并協助老年患者接受醫療診治的人員。但其實,陪診師尚未被列入國家職業分類大典,不是一種法定職業。

身在深圳的飛飛(化名)在2022年年初第一次接觸陪診,在醫院從事醫護助理工作的她,利用業余時間兼職做起陪診師。第一個月,單子比較少,但從第二個月起,基本上每天都能有一單。去年,飛飛全身心投入陪診事業。

飛飛告訴記者,陪診涵蓋了陪同就醫的各個環節,除了基本的陪同,還包括代辦取藥、代辦問診等。大眾普遍認為,陪診需求主要來自老年人,但飛飛接觸的客戶中95%都是年輕人,其中包括20多歲的大學生,很多人習慣把掛號、檢查報告拿取、資料報告整理等工作全部交給陪診師處理,自己只需要到現場看病即可。還有像胃腸鏡檢查、人流手術等隱私的就醫需求,也需要陪診師的協助。

目前,陪診師的從業模式主要有兼職和全職兩種。兼職陪診師工作時間較為靈活,可以根據自己的時間和意愿選擇接單與否;全職陪診師多受雇于公司,由公司安排開展工作。一般來說,個人兼職陪診師僅提供簡單的跑腿服務,而正規公司則有一套流程化的方案,會為客戶整理健康管理檔案、提供就醫建議、推薦醫院和醫生等。

因為預約專家號是許多患者的第一需求,陪診師也常被誤解為“變相黃牛”。飛飛很無奈,她覺得兩者是有區別的,“黃牛”只負責拿號,且號源價格高,而陪診師要全程陪同患者,從約號到檢查結束、拿到報告,提供全鏈條的服務。“但很多客戶并不清楚,還是把我們當成‘黃牛’”。

方案為陪診行業帶來了新的發展契機。方案指出,要通過試點發展一批規范提供陪診服務的養老服務機構和陪診師隊伍,探索形成老年人助醫陪診服務流程、收費機制和監管舉措,總結提煉相關工作規范標準,推動上海市老年人陪診服務規范發展。

另據上海市民政局消息,去年上半年,全市首批575名參訓學員經培訓考核合格,已經獲得由上海開放大學與上海市養老服務行業協會共同頒發的“上海養老服務陪診師”證書,在楊浦區,首批陪診師已持證上崗。

而在上海的陪診師劉麗(化名)表示,目前陪診師考試沒有全國統一的標準和證書,報考條件主要由各個培訓機構或認證機構自行制定,報考門檻不高,費用卻要大幾千元。

劉麗糾結了幾天,還是決定再觀望下。現在市面上很多平臺公司不和陪診師簽合同,有單就派,沒單就不管,一家陪診公司基本上只有幾位固定員工,剩下的單子全部找有時間的陪診師代做。

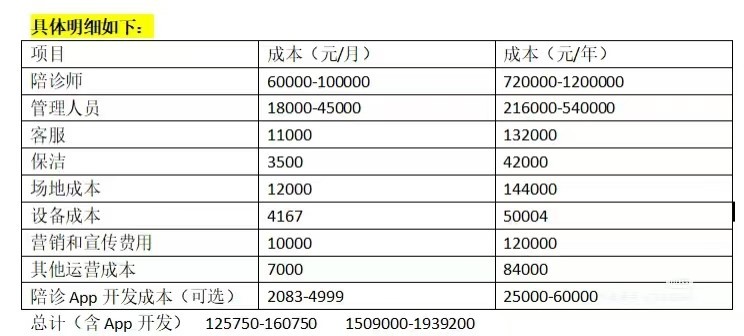

對此,飛飛從平臺公司創業者的視角給出了一個解釋。她剛成立了一家陪診公司,最貴的是陪診師的人力成本:假設公司招聘10名陪診師,每人每月工資6000元到1萬元,每月人員成本為6萬元到10萬元;如果加上管理人員和保潔的工資,一個月的人力成本超過15萬元,如果陪診單太少,只聘請全職員工肯定虧本。

她告訴記者,目前團隊成員以兼職為主,隨著業務量增加,未來可能會招聘全職人員。由于線上獲客渠道正在縮緊,自己目前正在考慮與目標客戶群體重合的醫療機構(如月子中心)合作,“月子中心的客戶在產后可能有就醫陪診需求,我們可以提供專業服務,將陪診團隊嫁接到月子中心,由月子中心負責客戶對接,陪診費用由月子中心結算”。

飛飛了解到,目前的陪診市場主要集中在北上廣深等一線城市,各地區開始出現一兩家頭部公司。

但在很多地方,陪診服務還處于萌芽階段。2月10日,某基層醫院從業者告訴《每日經濟新聞》記者,自己所在地區還沒有陪診師,一是老人心疼錢不會花錢雇人陪診,二是基層生活節奏慢,陪診需求較小。

而從全國范圍看,頭部機構還未出現,市場格局高度分散。根據第三方平臺數據,截至2024年10月12日,注冊資本在500萬元以下的陪診服務企業占比超90%,注冊資本在5000萬元以上的企業占比不足2%。

而且,已經有金融“大廠”注意到陪診的生意了。例如,平安健康險發布的某保險產品已升級了就醫陪診、院后康復兩項就醫服務,由門診陪診擴展到門診、入院、出院等全場景陪診,履約時效提升1倍,由康復醫師、康復治療師和照護師在內的“三師”組成康復團隊,為客戶提供專業的康復指導。

2月10日,一位就職于國內頭部保險公司的人士告訴《每日經濟新聞》記者,為了增強用戶黏性,陪診公司正試圖構建從掛號、看病、拿藥,到解決交通出行問題的完整服務閉環,部分“黃牛”也開始涉足陪診業務,收費標準混亂,普通地區掛號加陪診約500元到1000元,北京地區則高達一兩千元,為之付費的主要是高凈值客戶群體。

2月11日,四川信和信律師事務所合伙人律師、高級合規師李欣禧接受《每日經濟新聞》記者采訪時表示,在中低端陪診市場,患者、陪診師、陪診公司可能面臨一些法律問題。例如,患者可能面臨個人信息泄露、服務瑕疵舉證困難、人身安全難以保障等風險,陪診師則可能面臨勞動關系認定爭議、非醫療人員介入醫療決策的干涉診療、平臺結算報酬方式未完善導致的違反稅法等風險。此外,企業運營層面在發生糾紛時,可能需要依據民法典、電子商務法等承擔連帶或補充責任。

封面圖片來源:每經記者 孔澤思 攝(資料圖)

如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。

未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經濟新聞APP