每日經濟新聞 2025-02-13 10:00:38

人造金剛石領域再迎技術重大突破。2月10日,吉林大學高壓與超硬材料全國重點實驗室及綜合極端條件高壓科學中心的劉冰冰教授、姚明光教授團隊聯合中山大學朱升財教授等,在Nature Materials上發表重要研究論文。該研究首次發現高溫高壓下石墨經由后石墨相形成六方金剛石的全新路徑,并成功合成出高質量六方金剛石塊材。

每經編輯 杜宇

人造金剛石領域再迎技術重大突破。

吉林大學微信公眾號2月11日發文稱,已發現了高溫高壓下石墨經由后石墨相形成六方金剛石的全新路徑,并“首次”合成出高質量六方金剛石塊材。該成果不僅提供了一種純相六方金剛石人工合成的有效途徑,給出了其獨立存在的有力證據,為突破立方金剛石的應用局限提供了可能。

圖片來源:吉林大學微信公眾號

2月10日,吉林大學高壓與超硬材料全國重點實驗室、綜合極端條件高壓科學中心劉冰冰教授、姚明光教授團隊聯合中山大學朱升財教授等取得了重大突破,在Nature Materials上發表題為“General Approach for Synthesizing Hexagonal Diamond by Heating Post-Graphite Phases”的最新研究論文,發現了高溫高壓下石墨經由后石墨相形成六方金剛石的全新路徑,并“首次”合成出高質量六方金剛石塊材,發現其具有高出立方金剛石的極高硬度和良好的熱穩定性。該成果不僅提供了一種純相六方金剛石人工合成的有效途徑,給出了其獨立存在的有力證據,也為超硬材料和新型碳材料添加了性能更為優異的新成員,為突破立方金剛石的應用局限提供了可能。該成果對深入了解隕石中鉆石的具體來源和重大地質事件也有著重要意義。

金剛石不僅是人們喜愛的寶石,更是集極高硬度、極耐磨、極高熱導率、極寬禁帶等優異性能于一體的重要前沿戰略材料,被稱為“最鋒利的工業牙齒”和“國家戰略物資”,立方金剛石已經在精密加工、資源開采、信息通訊以及“深空、深地、深海”極端環境等國家重大需求領域發揮了重要作用。

六方金剛石首次被發現是在美國亞利桑那州的魔谷隕石中(1967年),這種罕見而珍貴的鉆石也因此被稱為“隕石鉆石”,普遍認為是石墨在隕石撞擊地球形成的高溫高壓條件下轉變而成的,理論預測它比立方金剛石還堅硬。但由于隕石快速沖擊時間短,六方鉆石形成的條件極為苛刻,只有納米大小,且與隕石共生,因此,六方鉆石能否獨立存在一直存在爭議,實現純相的人工合成極具挑戰。

最大的難點是高溫高壓下六方金剛石的形成能壘高于立方金剛石,高溫高壓產物往往以立方金剛石為主,難以形成六方金剛石,因此,雖然經過半個多世紀的努力,純相六方金剛石的人工合成一直未能實現。

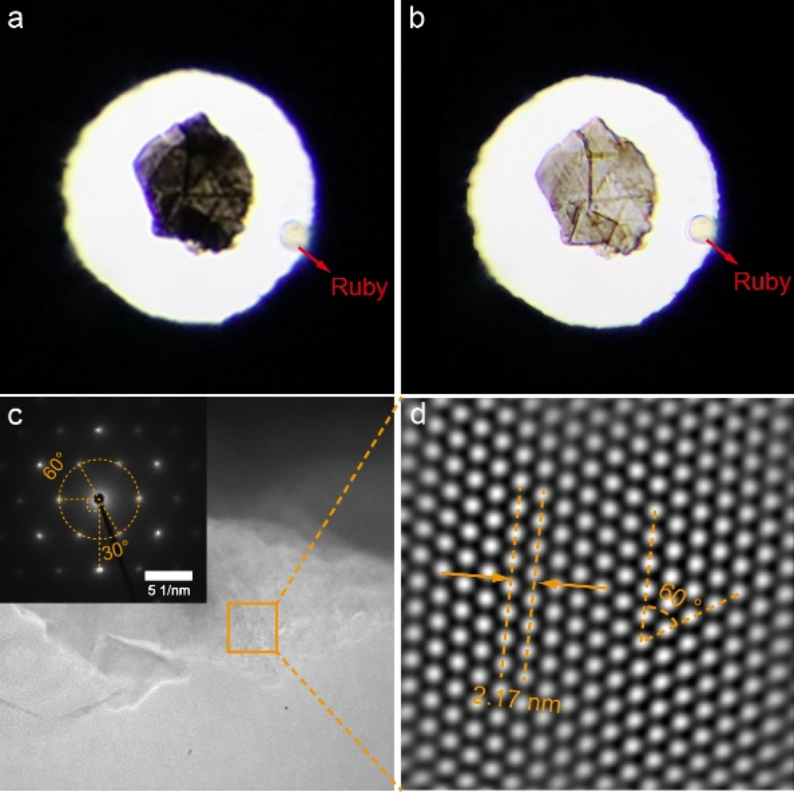

超高壓高溫下獲得的純相六方金剛石光學照片與透射電鏡照片(圖片來源:吉林大學微信公眾號)

研究團隊長期從事超高壓下碳及相關材料的實驗研究,發現了多種常壓下難以得到的新結構和新性質(Nature 2021,599,599;Science 2012,337,825)。團隊在前期研究剪切力對石墨高壓下結構變化影響中,提出了一種石墨到立方金剛石轉變的新機制,發現sp3碳高壓相結構的形成是重要因素(Phys.Rev.Lett.,2020,124,065701),這一結果啟發團隊在探索六方金剛石的人工合成時,高壓相結構很可能是關鍵。

考慮到隕石鉆石形成中,不僅有超高壓還有高溫條件,為此,團隊巧妙設計了高溫高壓實驗,首先利用激光加溫金剛石對頂砧技術原位研究了石墨在50GPa超高壓高溫下的結構變化規律,發現石墨在高壓力區間會形成“后石墨相”高壓結構,再通過局部加熱成功獲得了六方金剛石。研究團隊進一步結合大尺度分子動力學理論模擬,揭示出石墨層堆疊構型對形成六方金剛石結構的關鍵作用,證實了石墨經由后石墨相形成六方金剛石的全新路徑。

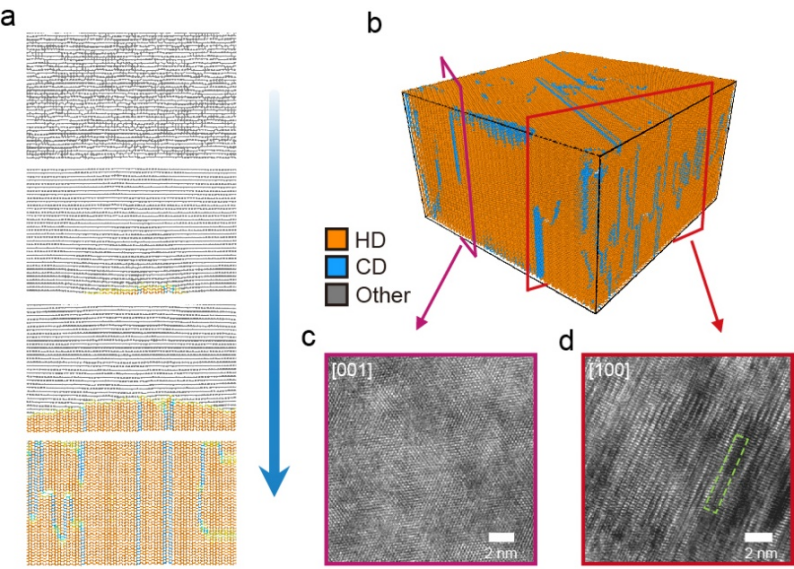

石墨經由后石墨相向六方金剛石結構轉變的動力學模擬及其與實驗電鏡對比照片 (圖片來源:吉林大學微信公眾號)

研究團隊長期自主研發大腔體超高壓實驗技術,針對大腔體壓機腔體尺寸與壓力極限矛盾關系這一國際性難題,開發了系列新型國產碳化鎢壓砧以及超高壓組裝體,在高溫下實現了40GPa超高壓,將原有的壓力極限提升60%,為高溫高壓材料宏量制備提供了技術支撐(Engineering, 2025,DOI: 10.1016/j.eng.2023.03.023;Chin. Phys. Lett., 2020, 37, 080701)。針對六方金剛石塊體的高壓合成,在超高壓組裝體中巧妙地引入熱導率不同的高硬度材料,高壓下產生溫度梯度,模擬金剛石對頂砧原位實驗中的高溫高壓條件,在30 GPa、1400 ℃的條件下,成功制備出毫米級高取向六方金剛石塊材。發現了六方金剛石具有出色的物理性質,硬度高達155 ± 9GPa,超過天然金剛石的40%以上,真空環境下其熱穩定性可以達到1100 ℃,優于納米金剛石的900 ℃。

高取向六方金剛石塊材的透射電鏡照片、XRD以及維氏硬度測試 (圖片來源:吉林大學微信公眾號)

該研究成果的第一完成單位為吉林大學高壓與超硬材料全國重點實驗室和綜合極端條件高壓科學中心,論文第一作者為陳德斯博士、共同一作為陳顧文博士(中山大學)。劉冰冰教授、董家君研究員、朱升財教授(中山大學)和姚明光教授為論文共同通訊作者,與瑞典于默奧大學B. Sundqvist教授、吉林大學電子顯微鏡中心張偉教授以及上海同步輻射光源的何丙辰研究員等共同合作完成。該工作得到了國家基金委項目和國家重點研發計劃項目的資助。

近年來,我國人造金剛石領域的技術突破頻出。

據上海證券報,2024年12月,北京大學東莞光電研究院發布最新研究成果,該院與南方科技大學、香港大學組成的聯合研究團隊,在金剛石薄膜材料制備和應用方面取得重要進展,成功開發出能夠批量生產大尺寸超光滑柔性金剛石薄膜的制備方法。這被視為在金剛石薄膜技術領域的一大飛躍,為未來金剛石薄膜在電子、光學等多個領域的應用提供了新的可能性。

今年2月10日,寧波大學物理科學與技術學院潘益龍研究員聯合燕山大學高壓科學中心田永君院士團隊及南京理工大學研究人員,成功合成出硬度達276GPa的超細納米孿晶金剛石塊材,再度刷新材料硬度紀錄。

“金剛石領域技術持續突破,不僅展示了其在材料科學中的重要性,也為未來在電子信息、航空航天等領域應用開辟了新的可能。”國家超硬材料產業基地首席專家、中國機械工程學會金剛石及制品分會名譽理事長王秦生介紹,我國是人造金剛石主要生產國,人造金剛石產量占全球總產量90%以上。技術層面,我國自主研發的六面頂壓機及整套生產技術,更是國際領先。

對于近期業內不斷涌現的新技術,王秦生也表示,目前人造金剛石的制備方法主要為高溫高壓法(HTHP)和化學氣相沉積法(CVD),其他新方法的產業化仍面臨技術成熟度、設備材料匹配度以及成本控制等難題。

每日經濟新聞綜合上海證券報、吉林大學微信公眾號

封面圖片來源:吉林大學微信公眾號

如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。

未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經濟新聞APP