每日經濟新聞 2025-02-14 14:23:34

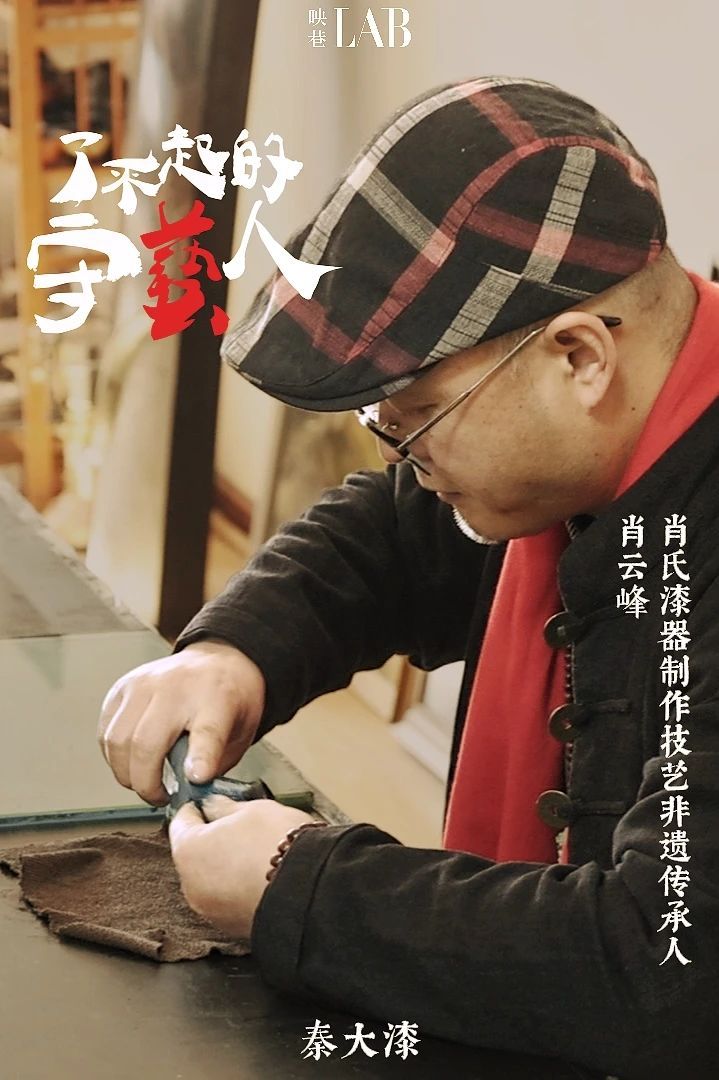

在現代社會,非遺匠人肖云峰正努力探尋秦漆這一古老技藝的新生之路。

秦漆源于天水,發祥于秦嶺腹地,歷經千年傳承至今,從西周祭祀禮器到秦朝宮廷用具,其“上黑上紅”的獨特漆色承載著深厚的文化內涵。

2018年起,陜西省工藝美術大師肖云峰通過家族工作室完整保留36道工序,并在西北大學開設課程,將傳統技藝與現代設計相結合,培養出200多名專業匠人。

面對工業化沖擊和市場認知混亂,他推出漆藝首飾系列,融合3D打印技術降低成本,同時開展“漆園研學”項目,讓更多人親身感受割漆、制胎等工序。肖云峰致力于構建文化認同,推動秦漆在堅守與創新中煥發新生。

每經記者 張靜 實習生 劉宇飛 西安 每經編輯 賀娟娟

秦漆,是一項古老的技藝,承載著千年歷史記憶,從秦人的發源地一路走來,歷經歲月變遷。在現代社會,秦漆面臨著不少挑戰,但在非遺匠人肖云峰的堅守與創新下,也在努力探尋新生之路。

秦漆是中華漆藝體系中極具代表性的分支,源于秦文化。其發源地在天水,秦嶺腹地的地理環境非常適合漆樹生長,這里產出的漆液產量和品質都很好。

從西周時期的祭祀禮器,到秦統一六國后的宮廷用具,秦漆一直秉持“實用為本”的特點,其“上黑上紅”的漆色搭配,既是秦文化的視覺符號,也蘊含著《周禮》中“玄纁天地” 的哲學內涵。

肖云峰家族七代人傳承秦漆技藝,是秦漆文化延續的體現。在清代道光年間,他的先祖便在天水建立漆樹種植園,形成了“種漆-割漆-制器”的完整產業鏈。

這種把工藝和地域生態緊密結合的模式,讓秦漆有了獨特的“在地性”。漆器上的秦地山水紋樣、器具造型中體現的關中生活智慧,都是千年文化沉淀的具體表現。

肖云峰是陜西省工藝美術大師,他清楚傳統工藝在當代社會存在斷層危機,所以構建了 “三位一體”的傳承體系,在傳承秦漆技藝上進行了多種有效的探索。

在秦嶺腳下的家族工作室,完整保留著從漆樹種植到成品打磨的36道工序。肖云峰的父親仍然堅持手工制作漆器胎體,這種“木匠-漆匠”的技藝結合,讓傳統技法得以完整傳承。工坊采用“師徒制”培養模式,在13年里培養出了200多名專業匠人,其中不少新人獲得了國家級獎項。

從2018年開始,肖云峰到西北大學文化遺產學院開設《傳統漆藝與現代設計》課程。他把“百里千刀一兩漆”的匠人哲學帶進高校,課程不僅傳授技藝,還注重引導學生理解漆文化中的生態智慧。通過講解漆樹全株利用,揭示傳統工藝中“物盡其用”的可持續理念。

在陜西多所小學的勞技課堂上,肖云峰團隊研發了“漆藝啟蒙工具包”,把復雜的髹漆工藝簡化成可操作的體驗課程。孩子們用天然大漆繪制漆畫,這種“以美育人”的實踐,慢慢改變著年輕一代對傳統工藝的看法。調研顯示,82%的學生覺得“漆器比塑料制品更有溫度”。

不過,在工業化浪潮的沖擊下,秦漆傳承面臨很多嚴峻問題。天然漆采集遵循“三伏割漆”的古法,單棵漆樹年產漆不到250克,成本很高,而現代化學漆的工業化生產改變了價值體系,市場對“漆”的概念認知也變得混亂。

在西北大學的教學中,肖云峰發現設計專業學生對漆藝的興趣大多只是“獵奇”,創作時“形式大于內核”,這反映出傳統文化與現代審美的深層矛盾,技藝傳承面臨代際危機。

秦漆制作“從漆園到工坊”的全流程把控模式雖然保證了品質,但很難形成規模效應。和家具企業合作開發漆藝產品時,工業化生產對工序簡化的要求和傳統標準產生了根本沖突,產業鏈生態斷裂。

面對這些困境,肖云峰積極尋找解決辦法。他在工作室入門墻上展示“漆”字的甲骨文演變圖,要求學徒理解其中“天人合一”的造物理念,開展“根脈教育”,培養新一代匠人的文化自覺。

針對年輕消費群體,他推出漆藝首飾系列,把傳統紋樣解構為現代設計語言,通過“大漆+3D打印”技術融合,在保留天然漆溫潤質感的同時,縮短制作周期、降低成本,受到市場的熱烈歡迎。

在秦嶺漆樹種植基地,“漆園研學”項目讓游客親身經歷割漆、制胎、髹飾的全過程。參與者不僅能得到專屬漆器作品,還能通過掃描漆器上的數字水印,查看每道工序的匠人信息,重新構建對傳統工藝的價值認知體系。

秦漆傳承之路,是在堅守與創新中不斷前進的過程。肖云峰懷著對傳統技藝的敬畏之心,在現代環境中努力重建文化認同。就像漆器表面歷經數十遍打磨的漆膜,文明的光澤會在歲月磨礪中更加耀眼,秦漆這一古老技藝也會在傳承與創新中迎來新的輝煌。

如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。

未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經濟新聞APP