每日經濟新聞 2025-02-18 08:29:31

每經記者 肖純 每經編輯 金冥羽

定位更加強調“國際性”

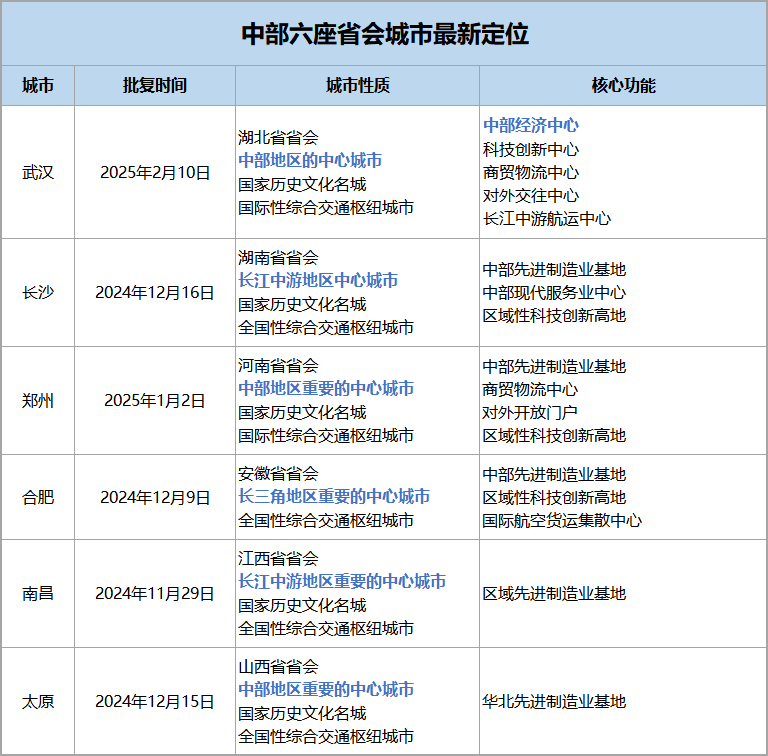

近日,隨著《武漢市國土空間總體規劃(2021—2035年)》正式獲批,國內主要城市國土空間總體規劃已全部出爐,也標志著重點城市的藍圖已落筆畫定。

2035年總規對城市性質、核心功能、城鎮開發邊界等作出界定,相當于城市空間的藍圖。

壓軸的,一般更容易讓人期待。隨著“中部地區的中心城市”定位出爐,確認了武漢在中部的“C位”地位。而從“全國重要的綜合交通樞紐”到“國際性綜合交通樞紐城市”,則是此次新版總規的最大亮點。

此外,武漢新版總規還有一些“不尋常”之處。這些“不尋常”會對這座城市,以及整個中部帶來哪些影響?

01

中部“唯一”

新版總規對武漢城市性質的表述是:湖北省省會,中部地區的中心城市,國家歷史文化名城,國際性綜合交通樞紐城市。

對武漢城市功能的表述是:中部經濟中心、科技創新中心、商貿物流中心、對外交往中心、長江中游航運中心。

“新版總規沒有提武漢是‘國家中心城市’,而是與2010版總規的提法一樣,仍然是中部地區的中心城市,這一點是不及預期的。”中國城市經濟學會副會長、長江經濟帶智庫聯盟秘書長、湖北省社科院研究員秦尊文表示。

區域中心城市,因前綴不同、地區范圍不一,也有微妙差別。

比如,南京、杭州、蘇州為東部地區重要的中心城市;成都、西安、蘭州、烏魯木齊為西部地區重要的中心城市;鄭州、太原為中部地區重要的中心城市;武漢沒有前綴,直接就是中部地區的中心城市。

沒有“重要的”,反而更重要。秦尊文認為,這通常代表“唯一性”,“重要的”通常就不是所在區域唯一的中心城市。沒有“重要的”,強調了武漢在中部地區的絕對龍頭地位。

城市功能方面,武漢新版總規顯得有點不尋常。

一方面,武漢拿下了中部經濟中心、科技創新中心、商貿物流中心、對外交往中心以及長江中游航運中心一共5個“中心”,是同類城市中最多的。

秦尊文表示,相比門戶、基地、承載地等表述,“中心”本身更綜合,含金量更高一些。除了武漢,只有上海是5個中心的功能定位。

另一方面,武漢沒有一個功能定位是全國性的。對此,秦尊文認為,在科技創新、商貿物流、對外交往中心這3個方面,把武漢定位為中部偏低,定位國家級又有點不夠。

比如武漢科技創新資源在全國很靠前,影響力肯定不局限于中部和長江中游。2022年4月,武漢獲批建設具有全國影響力的科技創新中心,成為繼北京、上海、粵港澳大灣區、成渝之后,布局建設的全國第五個、中部第一個科技創新中心。

又比如商貿物流,其實跟交通樞紐是高度重合的。鑒于對武漢交通樞紐的定位很高,所以武漢最終方向應該是全國性的商貿物流中心。

“就目前而言,這些定位是合適的。不加區域前綴,其實也是給武漢留出了努力的空間。”秦尊文指出。?

02

樞紐升級

“國際性綜合交通樞紐城市”,是武漢新版總規唯一一處“國際級”表述,也是最大亮點。

較之于上一版《武漢市城市總體規劃(2010—2020年)》中“全國重要的綜合交通樞紐”,能級大幅躍升。

中南財經政法大學教授、盤古智庫學術委員葉青表示,新版總規對武漢交通樞紐的定位更加強調“國際性”,這是國家層面從國際視角對武漢交通區位定位的升級,也符合“增強中部地區打造內陸地區出海口競爭力”的新時代要求。

過去幾年,武漢水陸空齊發力,成績不俗,這也是武漢打造國際性綜合交通樞紐的底氣。

圖片來源:湖北省人民政府網站

2024年,武漢天河機場以3140.6萬人次的旅客吞吐量,時隔9年重奪中部第一,并且在航班起降架次、中轉旅客數量、國際旅客數量等多個指標保持中部領先。隨著上個月天河機場第三跑道啟動,武漢成為中部第一、國內第六座擁有機場三跑道的城市。

加上鄂州花湖機場,則一共擁有5條跑道。武漢本地媒體還專門發文稱:“一座城市的心有多高,看機場跑道數量。”

如今,鄂州正在補齊過去武漢航空貨運的短板。2024年,花湖機場貨運航班起降架次躍居全國第三,貨郵吞吐量居中部第一、全國第五。累計開通國際貨運航線37條,覆蓋歐美、亞非和“一帶一路”共建國家航點41個,通達27個國家和地區。

此外,中歐班列(武漢)連續2年每年開行突破1000列,武漢港集裝箱鐵水聯運量突破23萬標箱,居內河港口第一。

葉青認為,武漢港、中歐班列(武漢)、天河機場與花湖機場航空“雙樞紐”,正是武漢建設國際性綜合交通樞紐城市的三大抓手。而且,它們之間還打起了“配合”。

之前中歐班列(武漢)始發站僅有吳家山車站一座,當初沒考慮聯運,所以無論水路轉鐵路還是鐵路轉水路,都存在一定的運輸與時間成本消耗。去年2月,經過升級改造,陽邏港正式成為中歐班列(武漢)的新始發站。

葉青表示,“長江黃金水道”與“鋼鐵絲路”在武漢無縫對接。未來無論是來自長三角、珠三角的電子元器件,還是中西部地區的機械設備,都能在武漢實現“黃金十字”換乘,直通歐亞大陸。

聯運的完善與城市的輻射力,促進了更大范圍的“合縱連橫”。

去年11月,“漢蓉線”集裝箱鐵水聯運線路入圍交通運輸部、國家鐵路局、中國國家鐵路集團有限公司聯合發布集裝箱鐵水聯運品牌線路培育典型案例——

川渝出口貨物由鐵路運到武漢,再轉水路到上海,成本較全程公路、全程鐵路均大幅降低。與全程水路運輸相比,鐵水聯運物流時效提升14天,降低運輸成本的同時,大幅縮短了運輸時間。

也是在去年11月,武漢與長沙首次聯合開行中歐班列,標志著兩地在區域協同發展方面邁出重要一步。聯合班列通過整合物流資源,為兩地企業開拓國際市場提供了更便捷的通道。

03

不同尋常

武漢新版總規還有一處“不尋常”的地方,“先進制造業基地”幾乎是重要城市的標配,但武漢沒有。

是因為制造業不重要嗎?顯然不是。制造業是立國之本、強國之基。也是當下幾乎所有城市競爭的焦點。

是因為武漢制造業不行嗎?也不是。武漢作為工業大市,光電子信息、新能源與智能網聯汽車、生命健康、高端裝備制造、北斗等五大優勢產業規模超1.6萬億元,占據武漢工業的“半壁江山”。

圖片來源:攝圖網_500823916

秦尊文表示,武漢新版總規雖然沒有把關于制造業的定位單列出來,但武漢作為中部經濟中心的定位需要依靠制造業來支撐,另外科技創新中心的定位也與制造業相輔相成。

不過近兩年,武漢制造業確實遭遇了壓力,主要表現為汽車產業進入調整期。

作為武漢的支柱產業,武漢汽車產量在2017年達到189.8萬輛的峰值后,曾出現連續多年下降,到2023年僅為121.4萬輛。在新能源汽車風口下,武漢“掉隊”更明顯,2022年產量為19.3萬輛,2023年,按47%增速測算,產量僅不到29萬輛,甚至不及鄭州的31.6萬輛。

武漢頭部車企東風,銷量也連續多年下滑,由巔峰期2016年的428萬輛,下降至2024年的248萬輛,八年幾乎縮水一半。

就是這種情況,推高了外界對長安與東風重組的期待。無論新企業總部花落誰家,都是東風以及武漢汽車產業改變的契機。尤其當汽車產業轉型進入下半場的智能駕駛領域,攻守可能再次易勢。

武漢也一直在尋找新的增長曲線。

上海交通大學安泰經濟與管理學院教授、上海交通大學深圳行業研究院研究員陳憲指出:

“?

未來城市發展無外乎好大學+好產業。好大學,武漢完全不缺。好產業,武漢近年也依托自身科教資源培育了一批新興企業,只是這需要一個過程。如果說美中不足,是武漢缺乏創新型的‘鏈主’企業。深圳科創的成功,很大程度是圍繞華為這樣的企業,吸引了人才、資金、技術等創新要素集聚,逐步形成成熟的創新生態‘雨林’。

”在今年的武漢新春第一會上,DeepSeek出現頻率相當高。武漢當地媒體指出:武漢對DeepSeek的關注,實則是對研發型企業的重視。而且也注意到創新生態的重要性。

無論DeepSeek 這樣的“杭州六小龍”還是華為,它們除了是科技企業,也是民營企業。與其他研發機構相比,企業,尤其是民企的市場敏感性更強、國際化水平更高、競爭意識更為突出、產業轉化率更高、創新動力更強。多位專家都強調,民營企業是創新的最大來源。

而民營企業恰是武漢的短板。秦尊文指出,武漢的民企很多都是“小草”,或者“灌木”,沒有“參天大樹”,更沒有“雨林”生態。武漢應該對標深圳和杭州,盡快補齊這塊短板。政府做好“店小二”,多呵護、少打攪,這樣才能充分調動民營企業的積極性。

記者|肖純?編輯|金冥羽?蓋源源

校對|段煉

封面圖片來源:攝圖網

|每日經濟新聞 ?nbdnews??原創文章|

未經許可禁止轉載、摘編、復制及鏡像等使用

如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。

未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經濟新聞APP