每日經濟新聞 2025-02-24 13:44:23

每經編輯 段煉

僅僅通過幾滴血,就能提前預知數百種疾病的潛在風險?AI做到了!

當前,人工智能正以前所未有的速度,全面滲透到科學研究的各個領域。當人工智能深度融入科學研究,會帶來怎樣的變革?又會開啟哪些新的探索空間?

AI × 疾病早篩技術

幾滴血就可預測上百種病

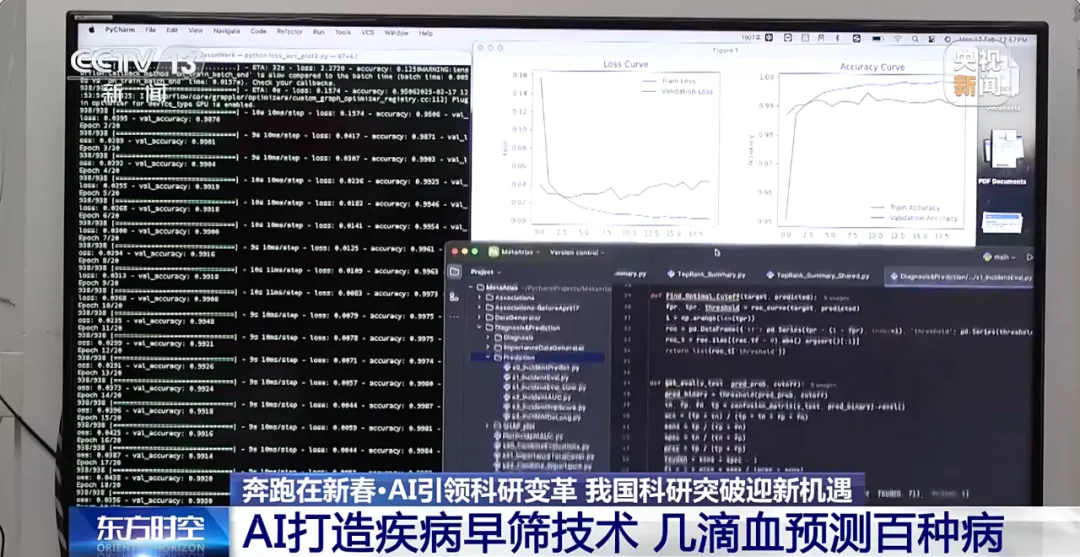

2024年,復旦大學科研團隊憑借“人類健康與疾病蛋白質組圖譜”的突破性研究成果——在人工智能算法的助力下,醫生只需通過簡單的血漿蛋白組檢測,就能提前診斷和預測疾病。

據了解,這項研究最初只是針對阿爾茨海默病及其他類型癡呆。此前科研團隊利用大數據和人工智能算法,對近1500種血漿蛋白質進行篩選分析,發現了11種可預測未來癡呆風險的血漿蛋白質。

復旦大學科研院副院長、復旦大學附屬華山醫院神經內科副主任郁金泰表示,通過驗血發現蛋白質的變化,用AI算出來疾病苗頭,最早能提前15年發現阿爾茨海默病等疾病的跡象。

如果能把蛋白質圖譜繪制得更加全面,是不是能分析出更多疾病和蛋白質之間的關系呢?

帶著這個想法,科研團隊又對5萬多人的血液樣本和跨越14年隨訪的醫療健康數據進行了分析,成功繪制出全球首張“人類健康與疾病蛋白質組圖譜”,同時還開發出一套人工智能算法模型。

專家介紹,這項技術最大的特點就是"早發現、少花錢",醫生通過檢測人體血液中近3000種蛋白質的變化,再結合人工智能技術,就可以提前十余年預測心臟病、糖尿病、阿爾茨海默病等上百種疾病的患病風險。

郁金泰表示,團隊正在研發快速檢測試劑盒,未來常規體檢只需加做幾十元的蛋白質檢測,就能篩查重大疾病風險。就像現在測血糖血壓一樣方便,特別適合需要定期體檢的中老年人。

AI × 藥物研發

效率和質量全方位提升

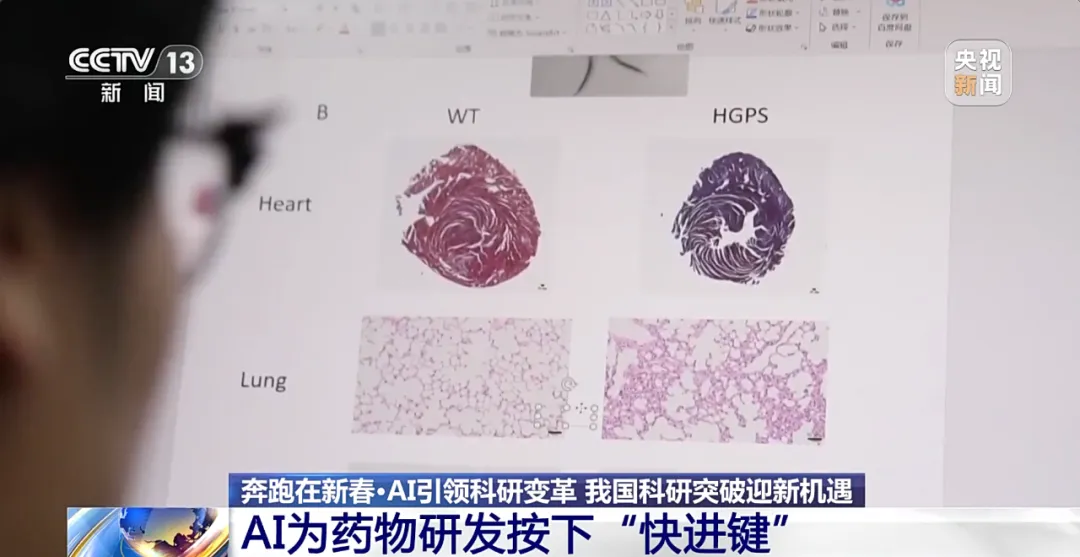

在浙江杭州的良渚實驗室,研究員沈寧和他的團隊利用AI算法,設計開發出一種用于治療兒童早衰癥的新藥物,在實驗中取得非常好的療效。目前,團隊正在積極尋求合作,努力推進臨床轉化。

浙江大學良渚實驗室研究員沈寧表示,AI算法讓藥物設計變得快速高效。如果用傳統的大規模篩選,大概要15~20年的研發周期,而且有非常大的失敗概率。有了AI算法的加持,藥物研發周期可以縮短到3~5年。

早在2021年,良渚實驗室就組建了一支由臨床醫學、生物學、數學、計算機、統計學等多學科交叉的團隊,他們陸續開發七、八種深度學習的算法,致力于遺傳病、罕見病的精準診療。

沈寧希望針對不同的疾病,甚至不同的患者,進行數據分析,借助AI的工具,為每個病人提供更加個性化的治療方案。

當前,中國科研界正以“奔跑者”的姿態擁抱人工智能技術,推動科學研究從傳統經驗驅動向數據驅動跨越式轉型。從實驗室到產業一線,從基礎理論到應用場景,AI正成為科學家手中的“加速器”,助力多領域科研突破。

AI × 醫療

輔助醫生診斷和治療

近日,多家醫院宣布,將AI醫療落地到醫院診療場景中。AI技術將為醫療領域帶來哪些變化?“AI醫生”能給人看病治病嗎?

日前,全國首個“AI兒科醫生”在國家兒童醫學中心北京兒童醫院正式上線應用,這名存在于虛擬世界里的“兒科醫生”,承擔的角色主要有兩個:

一個是專家的臨床科研助理,幫助醫生快速獲取最新科研成果和權威指南;

另外一個是輔助醫生進行疑難罕見病的診斷和治療。

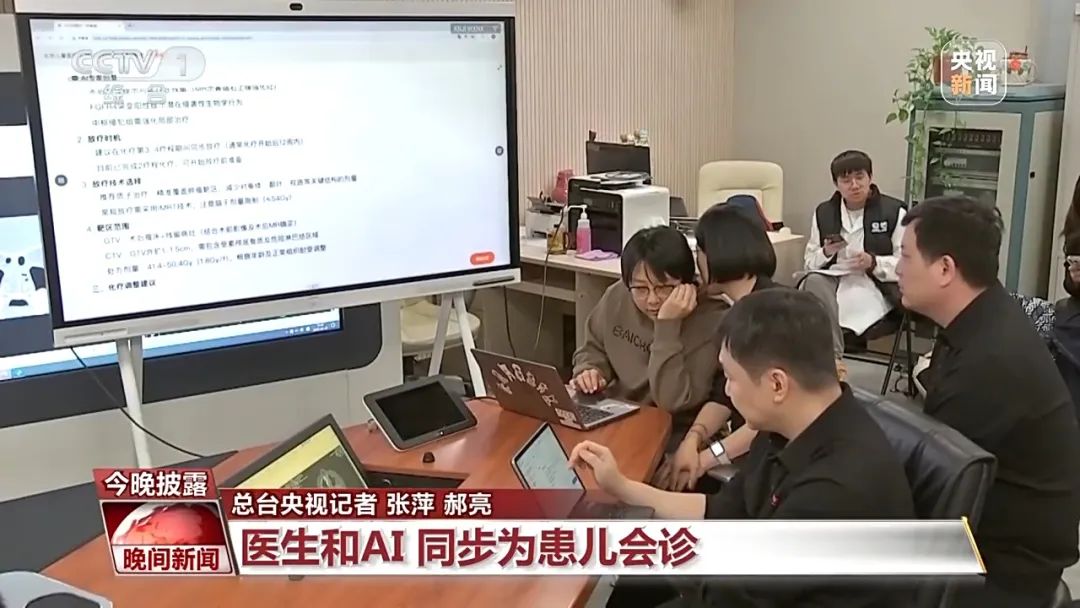

就在本月20日,多位身穿白大褂的知名專家,和身穿黑色工裝服操作下的“AI兒科醫生”,共同為10名患兒進行疑難病多學科會診。

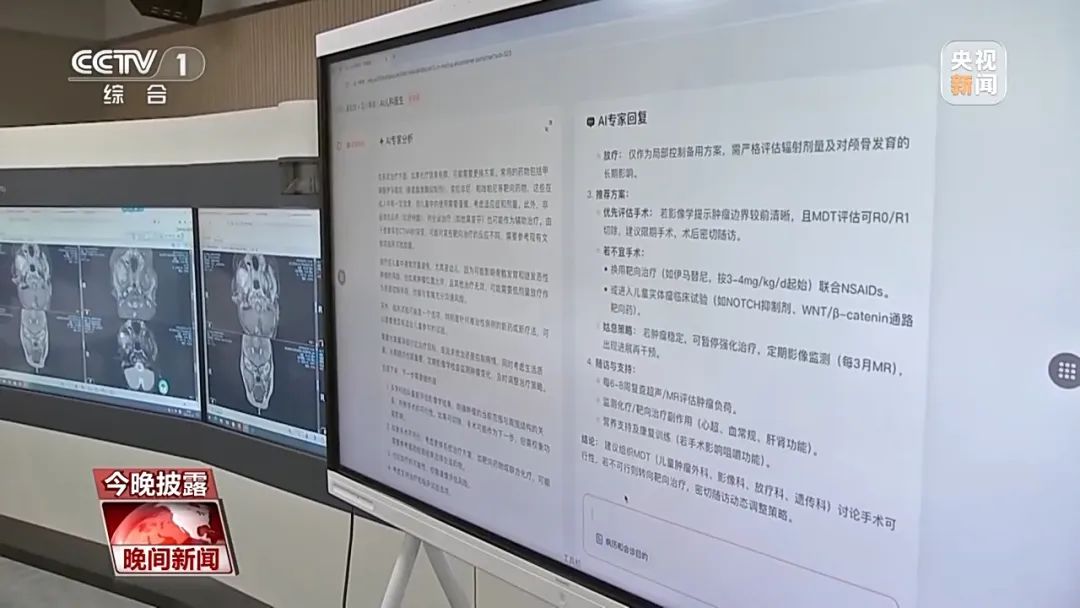

就在專家們討論的同時,桌子的這一邊,工程師將患者的病歷資料輸入大模型中,“AI兒科醫生”也給出了治療方案:手術加化療。

記者觀察到,10名患兒的診斷中,AI兒科醫生給出的建議與專家組會診結果吻合度較高,有時AI兒科醫生還會通過患者病例報告里的某個單項指標,給治療方案增加特別提示。

不同于通用AI大模型,醫學專業領域的大模型需要更多維度的精準數據。為此,國家兒童醫學中心將300多位專家的臨床經驗及數十年高質量病歷數據,整合進大模型中,從而把“AI兒科醫生”訓練得更專業、準確。

國家兒童醫學中心主任 北京兒童醫院院長 倪鑫:我們在研發兒科AI醫生初衷,當時提出“雙醫生制”。我們所有的結果跟AI相互提醒,AI對于整個醫生團隊就是輔助和朋友。

人工智能在醫療領域還有一個功能是預判,相當于醫學檢測多了一把“尺子”。在北京協和醫院,工作人員正在為陳女士做三維步態評估。去年以來,陳女士左側肢體發抖、發僵,走路越來越困難,醫生懷疑她是神經系統疾病。高速攝像機記錄下了陳女士的運動過程,然后交給人工智能系統去評估。

一直以來,神經系統疾病在臨床上不同醫生的評估結果存在差異,容易出現誤診、漏診。“面向神經系統疾病預警的智能人機交互關鍵技術”,通過多維評估體系,助力阿爾茨海默病、帕金森等神經系統疾病的早期診斷。

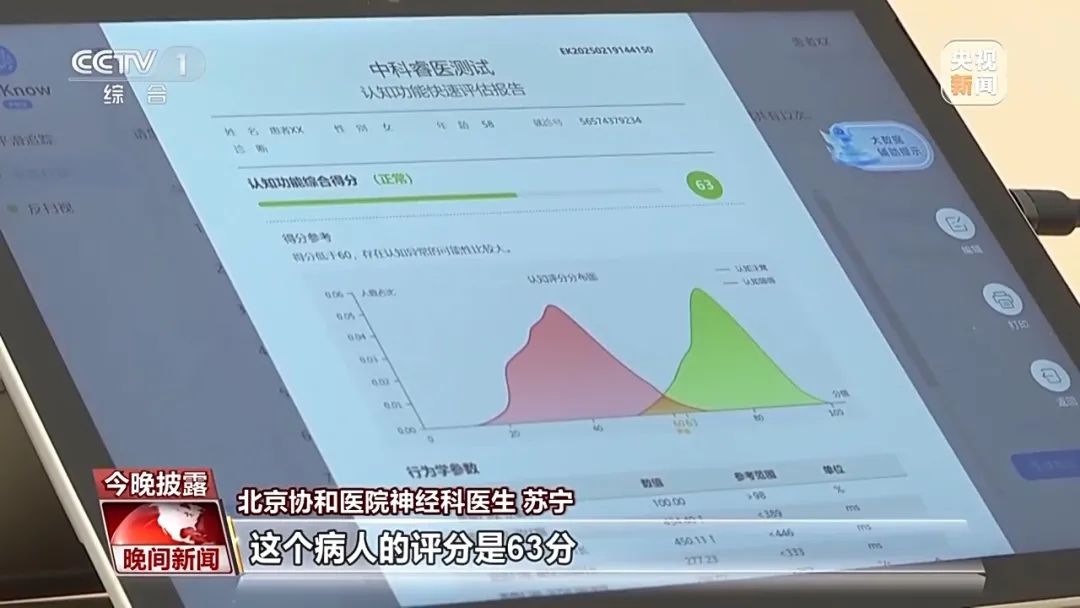

北京協和醫院神經科醫生 蘇寧:這個病人的評分是63分,有可能是在認知障礙的早期。

截至目前,這套系統已完成10多萬例神經功能檢測,為臨床精準診療提供參考依據。

北京協和醫院神經科主任 朱以誠:比如說我一年前看了一個帕金森的病人,我不記得他一年前在我面前是什么樣子了,我沒有一個量化值,但機器都記下來了。它作為一個長程隨訪的測量工具是非常有用的。

去年11月,國家衛生健康委等三部門發布《衛生健康行業人工智能應用場景參考指引》,給出了84個典型應用場景。高頻詞為“智能”和“輔助”。“智能”體現出AI在技術層面的價值,而“輔助”則強調了AI在醫療領域承擔的工具性角色。

有醫生表示,AI的確可以在一些場景、一些環節輔助醫療,但醫生面對復雜病情的綜合判斷和經驗積累以及面對面的人文關懷,是AI無法替代的。

湖南郴州市兒童醫院兒童健康研究所執行所長 肖能:它可以總結所有目前已發表的文獻,所以我們可以給患者提供適合的診斷方案。

四川省醫學科學院四川省人民醫院副院長 傅啟華:患者只需打開我們醫院的微信公眾號,用語音或者文字詢問“胃疼怎么辦”或“頭疼應該掛哪個科室”,AI就能迅速給出貼心的建議和就醫指南。

湖南懷化市第二人民醫院脊柱關節外科 康復醫學科護士長 康丹:一些自動化的任務,如智能導診、藥物分配等重復性和機械性的護理任務,正在被自動化系統取代。但是也需要特別警惕護理倫理、護理的數據安全和患者的隱私保護等問題。

北京協和醫院罕見病醫學科主任 沈敏:現在有一個詞語叫“AI幻覺”,就是你拿到的這些信息到底是真的還是假的?我們要去甄別,因為它也是通過海量的數據分析。那些海量數據的里面,也許混雜了一些假消息。而且我們不是冰冷的機器,我們還要更多體現人文的決策。

編輯|段煉 蓋源源

校對|程鵬

封面圖片:視覺中國(圖文無關)

每日經濟新聞綜合自央視新聞

如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。

未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經濟新聞APP