每日經濟新聞 2025-04-10 23:22:27

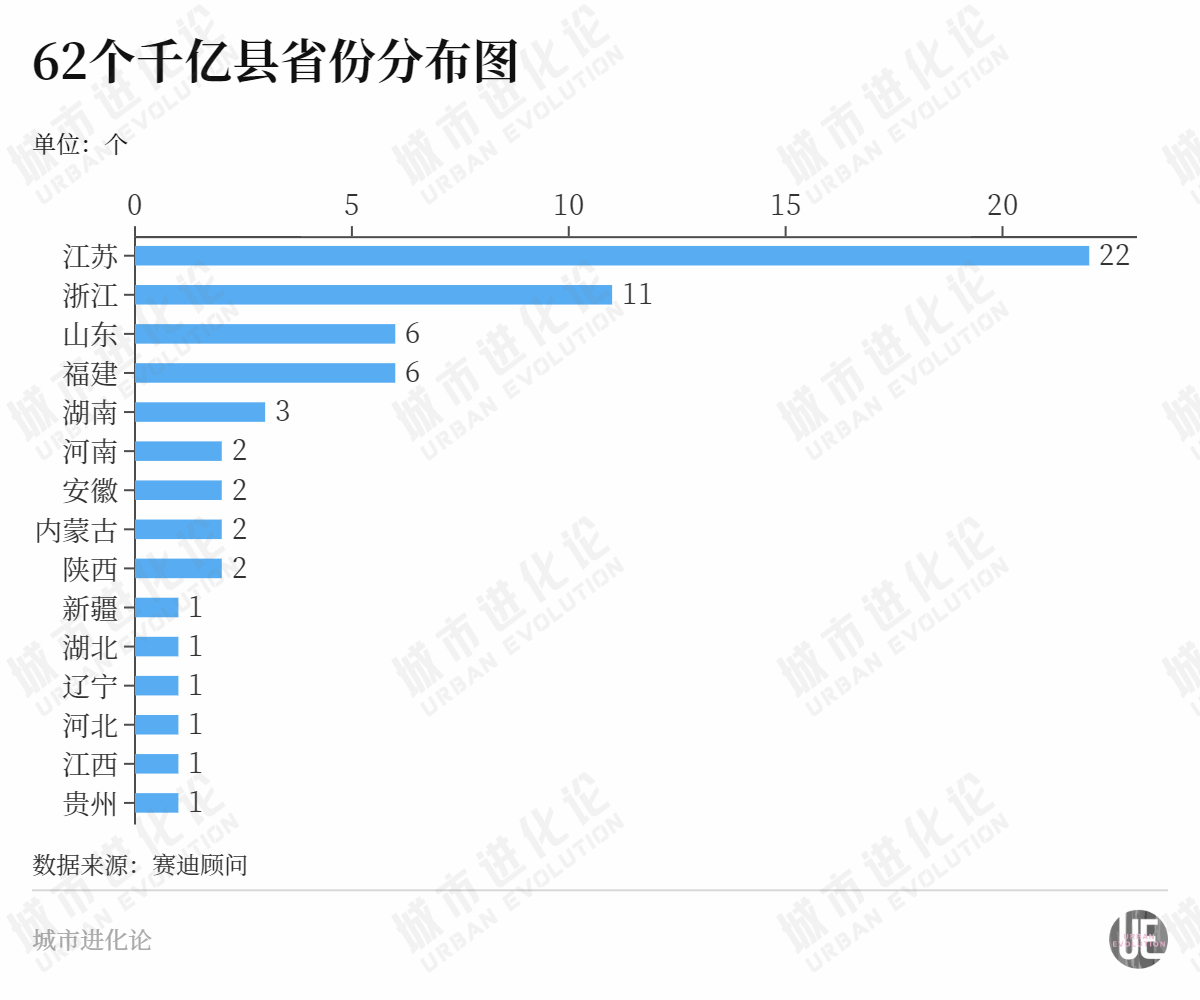

4月9日,賽迪顧問發布“2024年62個千億縣GDP排名”顯示,2024年全國新增3個千億縣,總數達到62個。這些千億縣GDP總量達10.5萬億元,占全國比重達7.8%,同比提升0.2個百分點。過去三年時間里,千億縣分別增長10個、5個、3個,千億縣陣容持續擴容。截至目前,62個千億縣主要分布在江蘇、浙江、福建、山東等15個省份,其中江蘇、浙江、福建、山東分別達22個、11個、6個、6個,堪稱千億縣“收割機”。

每經記者 淡忠奎 每經編輯 楊歡

圖片來源:中國滕州網

縣域強,則全域強。在全國縣域經濟江湖,千億縣是毫無疑問的領頭羊,也是縣域經濟發展的風向標。

4月9日,賽迪顧問發布“2024年62個千億縣GDP排名”顯示,2024年全國新增3個千億縣,總數達到62個。這些千億縣GDP總量達10.5萬億元,占全國比重達7.8%,同比提升0.2個百分點。

過去三年時間里,千億縣分別增長10個、5個、3個,千億縣陣容持續擴容。截至目前,62個千億縣主要分布在江蘇、浙江、福建、山東等15個省份,其中江蘇、浙江、福建、山東分別達22個、11個、6個、6個,堪稱千億縣“收割機”。

今年政府工作報告強調“大力發展縣域經濟”,而年初以來縣域已經成為各地搶占新賽道的重要發力點。

廣東提出,做大做強縣域特色經濟和支柱產業;湖北提出,深入實施強縣工程,因地制宜培育根植性主導產業;安徽提出,加大對百億級、五十億級縣域特色產業集群支持……

顯然,縣域已經成為新型工業化的重要舞臺。而隨著千億縣新一輪擴容,又將如何更深入地影響縣域江湖?

這一波擴容,山東、安徽和江蘇是贏家。山東滕州、安徽長豐、江蘇新沂,在寂寂無名的后備軍團中殺出重圍,搖身一變成為風光無兩的千億縣。

去年5月,山東省發展改革委會同省財政廳聯合印發《山東省縣域經濟高質量發展試點工作方案》,選出40個試點縣域,而滕州與龍口、鄒城、榮成等千億縣(區)并列為“引領發展試點”。

彼時,滕州GDP為946.08億元,已經明確2024年GDP突破1000億元大關,“躋身千億縣級市行列”的目標。2024年終于夙愿成真,以6.0%的增速跑入千億縣陣營,實現GDP1039.30億元。

圖片來源:中國滕州網

這座山東省人口最多的縣級市(人口176.5萬人),也正在借此重塑著自身在全國縣域經濟版圖中的位勢。而隨著滕州的晉級,山東的千億縣規模也擴容至6個,與福建并列全國第三位。

而與滕州一同殺出重圍的,還有因比亞迪基地而聲名鵲起的安徽長豐。曾幾何時,長豐因旱澇頻發,十種九不收,一度并列為國家重點扶持貧困縣,而隨著2021年合肥比亞迪落地,長豐一躍成為安徽新能源汽車產業的“C位”。“過去5分鐘打一個燒餅,現在50秒下線一輛比亞迪汽車”,這句打趣的話成為長豐巨變的生動寫照。

在去年,長豐以10.6%的增速躍入千億縣陣營(GDP 1038.64億元),成為繼肥西之后安徽第二個千億縣,而背后合肥比亞迪同步成為全市首個千億級汽車制造企業,長豐規上工業產值超2000億元,同比增長28%,顯然比亞迪正在托舉長豐逆天改命。

相比滕州、長豐,江蘇新沂顯示度稍顯不足。不過很多人沒有注意到,徐州將在2025年沖擊萬億俱樂部,而新沂已經成為旗手之一——新沂GDP預計首破1000億元大關,增長8.3%,增速居徐州第一。

與此同時,新沂工業開票銷售收入、服務業開票銷售收入均超千億元,并且一般公共預算收入邁過50億元大關,其中稅收總量和增速位居徐州第一,成為其縣域經濟發展的重要突破。

從更深層次來看,千億縣的擴容不只是增加3個新成員,更是在2000億元、3000億元、5000億元階段都實現新的突破。

2024年,江陰突破縣域經濟天花板——GDP達5126.13億元,增速5.6%,成為全國第二座5000億級的縣級市,與昆山一起撐起全國縣域經濟的塔尖。

與此同時,常熟實現GDP 3079.1億元,同比增長6.2%,成為全國第五個跨過3000億元大關的縣域。過去一年中,常熟規上工業總產值突破4900億元,工業投資連續6年領跑蘇州,紡織服裝、汽車及零部件、裝備制造三大支柱產業占比超過64%。

這一次擴容,也使得“蘇南四小龍”(昆山、江陰、張家港和常熟)全部晉級3000億元階段,與閩南的晉江一起領跑千億縣方陣。

縣域經濟不僅是經濟大循環中承上啟下的關鍵環節,更是區域經濟高質量發展的重要支撐。從一定程度而言,千億縣的密度決定著縣域經濟的高度,也代表著區域發展的韌性和潛力。

圖片來源:昆山市政府官網

截至目前,全國62個千億縣分布在江蘇、浙江、福建、山東、湖南、陜西、內蒙古、安徽、河南、貴州等15個省份,其中江蘇、浙江分別為22個、11個,包攬全國千億縣的五成,也是千億縣密度最高的區域。

換句話說,江蘇13個地市,平均每個地市擁有1.7個千億縣,而浙江11個地市,平均每個地市擁有1個千億縣。“區域發展有一些規律,先集中在核心城市,再擴散到非中心城市。我們研究發現,長三角區域小城市靠近大城市有利于它的發展,能從大城市溢出、承接很多發展要素。”

華東師范大學人文地理學與區域經濟學教授、中國行政區劃研究中心主任孫斌棟對城市進化論分析,相比京津冀,長三角區域發展已經達到一定階段。經濟發展水平高的區域資源開始外溢,帶動區域均衡發展。

數據顯示,千億縣十強中江浙兩省獨占七席,其中包括江蘇的昆山、江陰、張家港、常熟、宜興,以及浙江的慈溪、義烏。

而在江浙身后,福建、山東近年來也在不斷收割千億縣。三面環海的晉江是福建縣域經濟的領頭羊,已經連續30年經濟總量位居全省首位,連續21年躋身全國縣域經濟前十,“用占全省1/200的土地創造了占全省1/16的地區生產總值”。

晉江也正在縣域經濟版圖攀上新的高峰,2024年晉江GDP達3647.45億元,同比增長8.2%,排在全國第四位。與此同時,福清、南安、惠安、石獅、閩侯也均在千億縣之列,成為福建縣域經濟的代表。

山東時隔數年,千億縣擴容至6個,包括膠州、龍口、鄒城、壽光、榮成和滕州。更為重要的是,山東正在千億縣后備軍團中搶占先機——

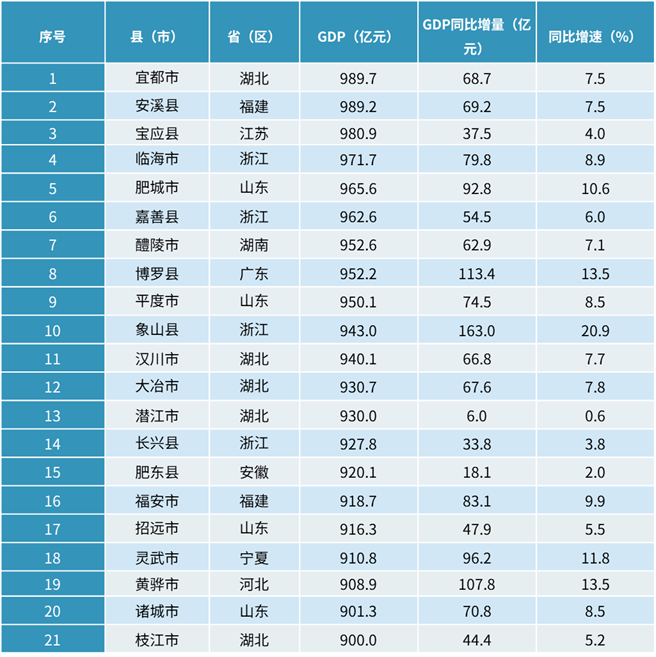

賽迪顧問統計,2024年GDP超過900億元的準“千億縣”數量達21個,其中山東擁有肥城、平度、招遠、諸城四個,肥城GDP已經突破960億元,距離千億縣僅有一步之遙。

2024年GDP超900億元準“千億縣”↓

這也意味著未來一至三年,山東有望挑戰千億縣陣營秩序。而另一個挑戰者是湖北,宜都已經是第一順位的“準千億縣”,漢川、大冶、潛江、枝江GDP也已經超過900億元,未來幾年千億縣數量有望提升至6個,與福建、山東比肩。

“相比總量,人均更加重要。”孫斌棟也提醒,各地也不能盲目追求經濟重量,而以行政區劃調整等方式做大總量,而忽視發展質量,否則也會給區域帶來很多的問題。

在全國縣域版圖上,昆山與江陰代表著天花板的高度。2024年,昆山、江陰GDP分別為5380.2億元、5126.1億元,跨過5000億元大關,超過烏魯木齊、蘭州、呼和浩特等7個省會(首府)城市,接近太原與南寧。

即便昆山經濟總量和工業體量占優,但江陰也有著“中國制造業第一縣”“中國資本第一縣”的名號。

過去很長一段時間里,江陰GDP都要大幅領先昆山,2009年后者才以微弱優勢超越前者,始終保持領先,但并未真正拉開差距。2018年,江陰一度將差距追平至25.9億元,即便去年二者的差距也不過250余億元,并非不可逾越。

昆山因外向型經濟而崛起,江陰依靠本土民企而壯大,前者貢獻全省14.5%的進出口總額,后者中國民企500強企業(12家)獨占全省的13.48%。

昆山背后是7000億元級的電子信息和3000億元級裝備制造業集群,而江陰背后則是2萬多家制造業企業,以及高端紡織服裝、金屬新材料、石化新材料、高端裝備制造等4個千億級集群。

這也支撐昆山和江陰去年工業總產值分別達1.2萬億元和7500億元,再次拉升縣域經濟的天花板,傲視全國一眾萬億城市。不過,跨過5000億元再出發,昆山和江陰也是不乏焦慮。

圖片來源:攝圖網501784182

在過去,江陰開發強度一度見頂,園區布局散、效益低,新項目陷入無地可用的窘境。從2021年起江陰打響工業園區升級改造大會戰,并啟動“科創江陰”建設三年行動,并在今年初“新春第一會”啟動新一輪“科創江陰”建設三年行動,推動城市轉型升級的緊迫感撲面而來。

一個更具信號意義的舉動,一個月前無錫市常委、江陰市委書記許峰、市長王琪帶領著江陰黨政企業代表團,奔赴上海、蘇州、杭州三座萬億城市,3天時間里高強度考察25個點位,被江陰方面形容為“取經之旅”“破題行動”。

“這些地方畢竟還是出口導向型較多,能夠居安思危、率先布局肯定是好事,接下來制造業的轉型非常重要。”孫斌棟認為,包括浙江余姚、慈溪等地跟江陰、昆山也一樣,現在已經過了原來的出口導向,生產加工再出口到美國就可以賺錢的階段,未來一定要考慮市場的多元化。

在他看來,跨過5000億元階段,昆山、江陰要更多借助上海、杭州等地研發優勢,以AI等先進技術升級自身制造業,“他們未來可能面臨一個5000億陷阱的問題,處理好可以接著往1萬億爬,處理不好可能會止步不前,甚至往后倒退”。

事實上,江陰、昆山也正全力推動制造業轉型升級。許峰在前述交流座談會上表示,江陰要搶抓風口、聚焦前沿,實打實地造特色園區、建科創平臺、挖高校資源、搭耐心資本、拓應用場景,以“追光者”姿態前瞻布局未來產業。

江陰在縣域經濟版圖上“追光”,而昆山也已經瞄準“下一個十年”。

今年初,昆山“新春第一會”就提出,要快馬加鞭推動新型工業化,以AI賦能昆山智造。而在此之前,昆山已經喊出一個更具雄心的目標——2035年成為“全國第一個地區生產總值超萬億元的縣級市”,相當于用十年時間再造一個新昆山。

從這一層面來看,昆山與江陰的巔峰對決,將在未來十年攀登萬億俱樂部的過程中真正上演,而成敗之關鍵在于體量的躍升,更在于背后產業結構、發展模式的升級與再造。

“畢竟傳統制造業已經過剩,越南、東南亞都在爭搶這個市場,所以必須不斷地去升級,才能把別人甩開。”孫斌棟說。

如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。

未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經濟新聞APP